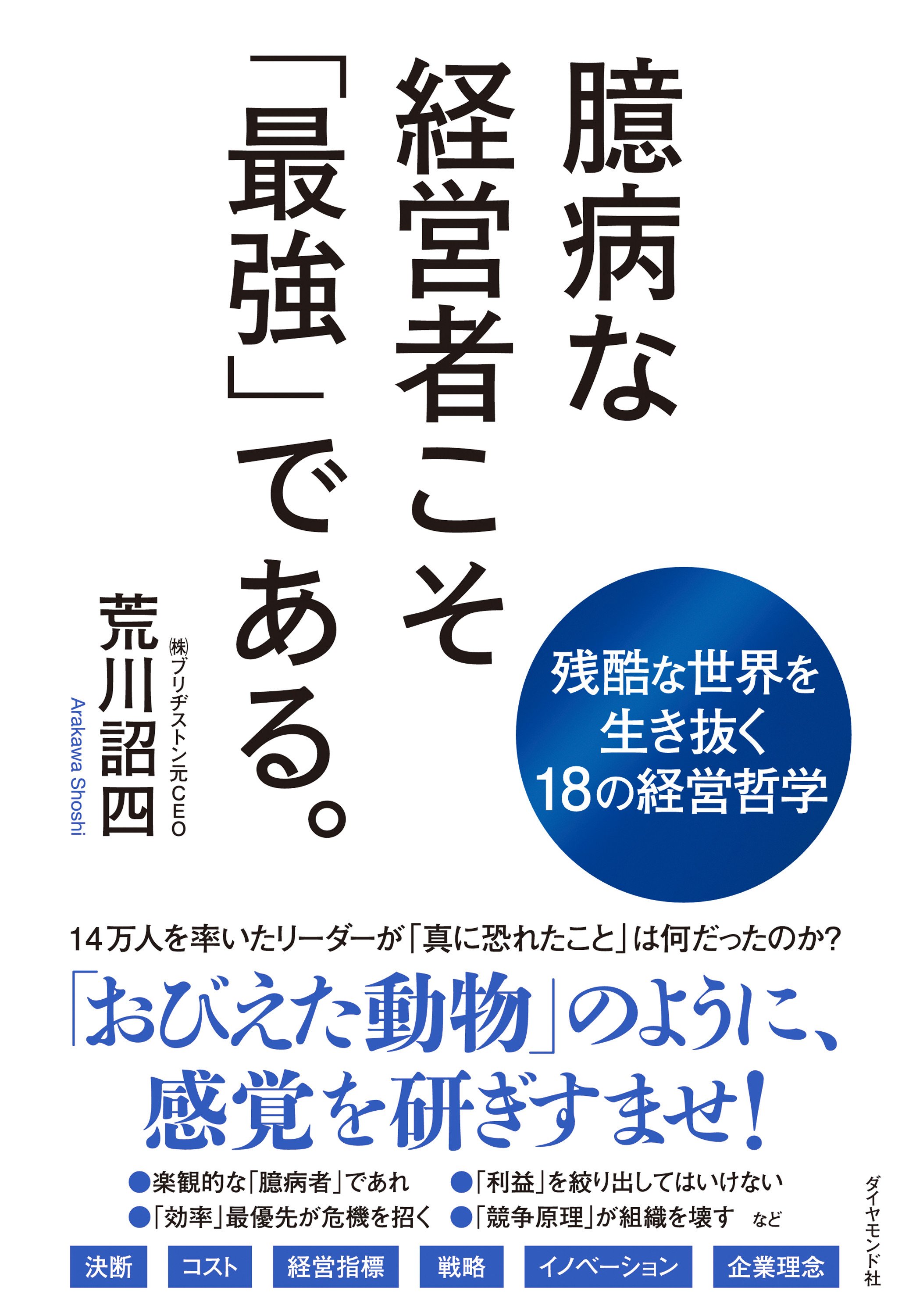

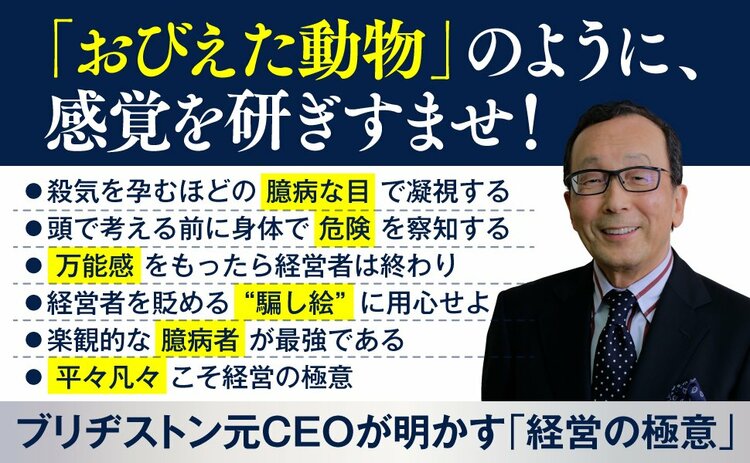

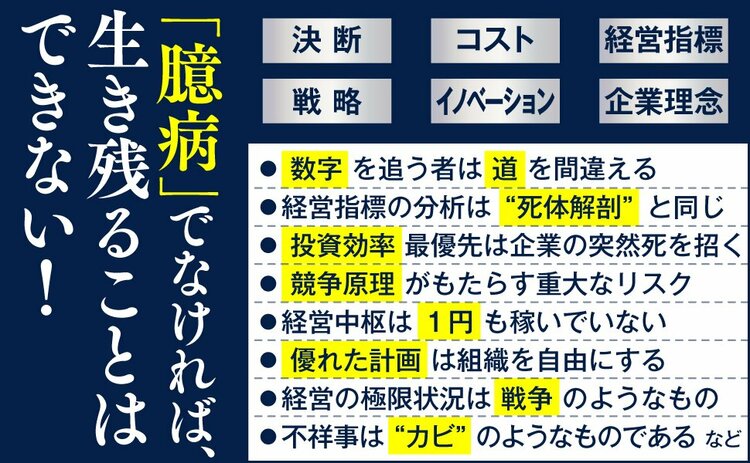

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

経営は常に「理想」から始める

「理想」と「現実」──。

経営とは、常にこの二つの狭間で格闘するものと言ってもよいでしょう。

経営者は、従業員、株主、顧客、取引先などのステークホルダーが魅力的だと共感する「企業のあるべき姿=理想」を描き出したうえで、その「理想」を実現するために、「ヒト・モノ・カネ」をマネジメントする存在です。

一方で、言うまでもないことですが、厳しい「現実」を見据えることなく、「理想」だけを追い求める経営者は、間違いなく失敗することになるでしょう。つまり、「理想」と「現実」の狭間に立って、両者のバランスをとることが経営者には求められるわけです。

では、「理想」と「現実」のバランスをどのように取ればいいのでしょうか?

私が徹底していたのは、「常に理想を考えることから出発する」という原理原則です。決して、「現実」を軽視するという意味ではありません。そうではなく、まず「現実」の制約を度外視して、「理想」を描き出すことが大切。そのうえで、「現実」を見据えながら、その「理想」を実現する具体的な道すじを考えるということです。

経営は「バックキャスティング」で考える

こう言い換えてもいいでしょう。

「経営はフォアキャスティング(Forecasting)ではなく、バックキャスティング(Backcasting)で考える」と。

ご存じのとおり、バックキャスティングとは、はじめに「未来において、企業があるべき姿」を設定して、その「あるべき姿」を実現するための具体的なアクションを決めていく思考法のこと。つまり、「未来」から「現在」に遡って考えることです。

逆に、現時点において実現可能な「改善」を積み上げることによって、「未来」を描き出す思考法のことをフォアキャスティングと言います。つまり、「現在」から「未来」に向かって考えるということです。

もちろん、このフォアキャスティング思考も経営においては重要であり、現場における日常業務はこの思考法をメインに取り組む必要があると言えます。しかし、経営がこの思考法をとると、その企業は早晩行き詰まることになるでしょう。なぜなら、フォアキャスティング思考の最大の問題点は、「現在」の延長線上にある「未来」しか描けないことにあるからです。

過酷な競争環境を生き抜くためには、現時点における「現実」から連続的な成長をめざすだけではなく、どこかの時点において、非連続的な成長をする局面をつくり出す必要があります。そのためには、経営はバックキャスティング思考を徹底する必要があるのです。

猛烈な批判を浴びた「3300億円の買収」

ブリヂストンのファイアストン買収は、バックキャスティング思考の典型と言えるでしょう。

1988年にブリヂストンは、経営状況が極度に悪化していた、アメリカの名門企業・ファイアストンを、約3300億円という巨額を投じて買収しました。

当時、この買収は社内外から猛烈な批判が寄せられたのですが、その批判自体は的を射たものでした。

なぜなら、ファイアストンは、大規模リコールや労働組合との根深い対立などの深刻な問題を抱えるなか、1日1億円の赤字を垂れ流しているような状態だったからです。この時点での「現実」を踏まえて、フォアキャスティングで考えれば、このような買収はすべきではないという結論に至るのが当然だと思います。

「決断」しなければ“食われて”しまう

しかし、このときに「買収しないという判断」をしていたら、現在のブリヂストンはなかったと断言できます。

当時、急速にグローバル化が進むなか、ミシュラン、グッドイヤー、ピレリなどのグローバル・ジャイアントが世界市場で、“食うか食われるか”の苛烈な闘いを繰り広げていました。そのなかでアジア辺境の企業にすぎなかったブリヂストンは、明らかに“食われる側”の存在でした。

だから、一刻もはやくグローバル・ジャイアントに対抗できるだけの市場シェアを獲得する必要があったのですが、自力でシェアを高めながら、世界各地に工場を建設していくだけの時間の猶予はありませんでした。つまり、バックキャスティングで考えれば、残された選択肢はM&Aしかなかったのです。だからこそ、当時の経営陣は、ファイアストンとの業務提携を進めていましたが、それを察知したピレリがファイアストン株式の公開買付を発表した瞬間に、ファイアストンの買収を決断したのです。

あのとき、買収後に難題が山のように降りかかることは百も承知でしたが、それをおそれて買収を見送っていれば、ブリヂストンはアジア辺境の企業として、グローバル・ジャイアントに“食われて”いたかもしれません。少なくとも、現在のように、ミシュランと世界トップシェアを競い合うような企業には100%なることはなかったでしょう。

経営の最も極限の状況は「戦争」のようなものである

このケースが典型ですが、経営の最も極限の状況は「戦争」のようなものです。

その「戦争」に負けないためには、「現在」の延長線上にある「未来」を追い求めるのではなく、「勝てる状況」をまず設定して、そこに辿り着くために考え得るあらゆるアクションを起こしていく必要があります。

もちろん、このファイアストンの買収劇のように差し迫った状況で「決断」を迫られることは稀でしょう。しかし、平常時においても、最終的には「戦争」に対処できるかどうかを念頭に置きながら「経営判断」をしなければなりません。「経営は結果がすべて」と言うとおり、「勝つ」「生き残る」「負けない」という「結果」をゴールに置いたうえで、その「結果」から逆算することによって、「いま何をすべきか」を考える。このバックキャスティング思考でなければ、企業を持続的に成長させていくことはできないのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)