まとめてみると、遊廓をめぐる一般的な印象は、おおむね「美しい」「華やか」か、もしくは「悲しい」「残酷」に二極化する傾向があるといえるでしょう。実際のところ、後世の私たちは、江戸時代の遊廓をどのように捉えればいいのでしょうか。めいめいが今もっているイメージをいったん頭から追い払い、改めて遊廓の実像を考えてみたい。それが、テーマです。

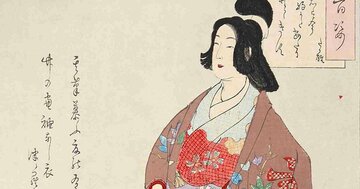

古典落語「明烏」に描かれた

吉原遊廓での遊女と客の姿

遊廓は江戸時代においてでさえ、楽園を意味する「喜見城(きけんじょう)」と称されました。女性がほとんど人身売買のような形で売られ、過酷な生活を強いられていたにもかかわらずです。正直なところ、当時に生きていない私には、到底理解できない感覚です。

よく知らないままに憧れ、理想視したのであればまだわかりますが、遊女や店の実情を熟知していたであろうひとまで遊廓を称賛しているので、ますます不思議です。遊廓を称賛したひとびとは皆、遊女の悲惨さになにも感じない冷血漢だったのでしょうか?

はたして、遊廓における毎日はただただ残酷なばかりの地獄だったのか。そうではなかったからこそ、当時のひとびとは遊廓の存在を許容し得たのではないか――少なくとも、私はそんな風に考えています。

さて、初心な男性が遊び馴れた人よりもかえって遊女にもてたという、おかしみを演じる落語、「明烏(あけがらす)」をご存知でしょうか。そのあらすじは、次のとおりです。

日本橋田所町の日向屋の息子、時次郎。品行方正で堅物、色事などとは一切無縁。そのあまりの世間知らずさを、父の半兵衛は日頃から心配していました。

そこで、遊びをよく知る源兵衛と太助を頼み、

「観音様の裏の稲荷にお籠り(泊まりがけでの祈願)に行こう」

と誘ってもらい、時次郎を2人について行かせます。

何も知らずについていった時次郎、連れて行かれた店に上がってようやくそこが吉原遊廓だと気がつき、慌てて「帰る」と騒ぎだします。源兵衛と太助はそんな時次郎に、「大門を3人で通ったから、1人で帰るとあやしい奴だと縛られますよ」

なんて嘘をついておどかし、浦里(うらざと)という絶世の美女をあてがって、なんとか部屋へ放り込みました。

翌朝、源兵衛も太助も「相方の遊女に振られた」と嘆いていたところ、時次郎はいっこうに起きてきません。どうしたものかと部屋に行ってみると、時次郎は浦里と布団に「お籠り」の様子。2人が呆れて「先に帰ろう」と話していると、時次郎が、

「あなたがた、先へ帰れるものなら帰ってごらんなさい。大門で留められらあ」と。