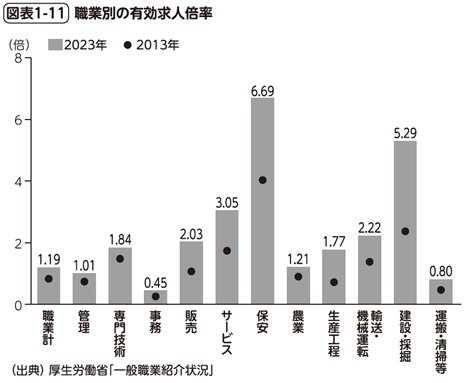

日本全国の企業で人手不足が深刻化しているなか、どのような仕事で特に人が足りていないのだろうか。図表1-11は厚生労働省「職業安定業務統計」から職業別の有効求人倍率を取ったものである。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

有効求人倍率をみると、求人がたくさんあるにもかかわらず求職者が少ない仕事は、専門技術職(2023年平均:1.84倍)、販売や営業職の含まれる販売職(同:2.03倍)、介護サービスや飲食物調理、接客に関する職業などが含まれるサービス職(同:3.05倍)、警備員など保安職(同:6.69倍)、タクシーやバス、トラック運転手などが含まれる輸送・機械運転(同:2.22倍)、建設・採掘に関する職業(同:5.29倍)などとなる。

一方で、職業安定業務統計があくまでハローワークを介した職業紹介に限定されているという点には留意する必要があるものの、事務職(同:0.45倍)などは比較的低い倍率を維持している。

ホワイトカラー人材が余る

「労働市場の二極化」

現在の労働市場を俯瞰してみると、IT専門職などハイスキル職種の人手不足が深刻化していると同時に、いわゆるエッセンシャルワーカーと言われるような現場の仕事に従事する職種で人手不足が深刻化しているのである。

このように、ハイスキルワーカーとエッセンシャルワーカーが不足し、事務職など中間的な仕事で人余りが発生している「労働市場の二極化」は、世界的な傾向として指摘されている。

ハイスキルの仕事はまだしも、なぜこうした現場仕事の需給がひっ迫しているのだろうか。それは人が体を動かして行う仕事については、たとえその仕事が定型的なものであったとしても、機械に代替する障壁が高いからである。

過去、インターネットやパソコンの普及によって紙のやりとりを伴う仕事がなくなってきたように、定型的な事務作業を行うホワイトカラーの仕事はITシステムの導入などによってかなりの効率化が行われてきたとみられる。