写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

深刻な人手不足に悩まされている今、労働市場では構造変化が起きている。機械に代替が難しい専門職やエッセンシャルワーカーの人材は不足し、その中間層が余るという「労働市場の二極化」が進んでいるのが現実だ。この人手不足はなぜ発生しているのか、そしていつまで続くのか。人気アナリストが激変する経済構造の根底を探り日本経済の未来を読み解く。本稿は、坂本貴志『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。

バブル期以来の売り手市場で

人手不足が深刻な業界は?

その時々の需給環境によって労働者と企業のパワーバランスは変化する。

現在のように失業率が低位で安定しているということは、労働者にとっては数ある選択肢の中から仕事を選ぶことができる状態にあることを示している。

一方、企業にとっては労働者から選ばれる側になっているということであり、影響は深刻だ。

失業率は労働者の就業の状態を表す指標であったが、今度は企業側に視点を移し、人手不足の状況をデータから確認していこう。

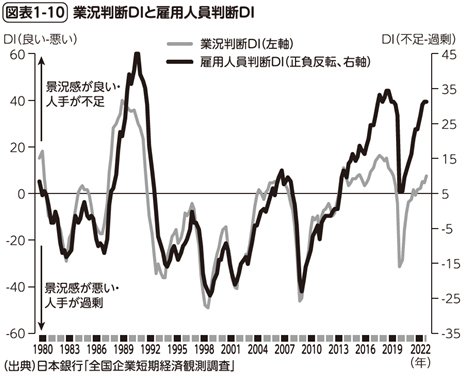

企業の人手不足感を表す指標としてよく使われ、かつ最も信頼性の高い指標といえるのが日銀短観の雇用人員判断DIである。

日銀短観では調査対象企業に対して自社の雇用人員が「過剰」か「適正」か「不足」かの3択で企業の状況を聴取しており、「過剰」の割合から「不足」の割合を引いた値を雇用人員判断DIとして公表している。

雇用人員判断DIをみると、現在の企業の人手不足感がいかに深刻かを理解することができる。

図表1-10は雇用人員判断DIと景気の動向を指し示す業況判断DIとを比較したものであるが(雇用人員判断DIは正負を反転して表示している)、直近の2023年第4四半期で雇用人員判断DIはマイナス30と多くの企業が人員不足だと答えている。

これも過去の水準と比較すると1990年代初頭近くの水準に達している。企業の人手不足感という観点でも、バブル期以来の水準となっていることが確認できる。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示