高齢者ほど高額になるのは

医療・介護サービスに関する支出

家計調査では、家計が財やサービスを購入するにあたって、実際にその世帯がその商品に支払った金額を集計している。同調査をみると、高齢世帯ほど消費支出が少なくなるという結果を得ることができる。

家計調査の結果を単純にみれば、高齢者ほど消費をしないのだと考えることができるのであるが、それは実は誤りである。

ここで注目したいのは、医療及び介護サービスに関する支出である。

なぜなら、医療・介護サービスに関しては、医療保険制度と介護保険制度を通じてサービス料の多くが税や社会保険料財源から支払われており、サービスを受ける本人の自己負担割合が低く設定されているからである。

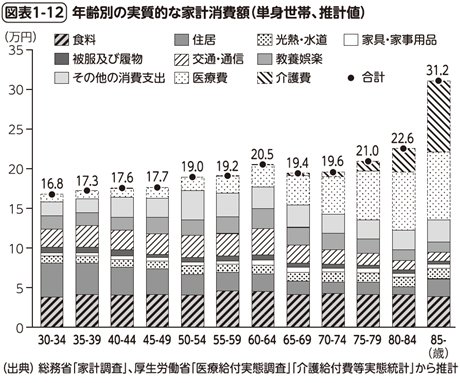

図表1-12は、総務省「家計調査」から年齢階層別に単身世帯の家計消費の額を推計したものである。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

同図表は、厚生労働省「医療給付実態調査」、「介護給付費等実態統計」などから、医療・介護サービスの利用料を本来かかった費用に割り戻して算出したうえで、実際にその年齢階層にある人がどのくらいの消費を行っているかを積算している。

この推計結果をみると、年齢階層が高くなると、明らかに家計の消費水準が高くなることがわかる。特に、85歳以上の区分では月の消費額の推計値は31.2万円と大きく上昇する。

内訳をみると、食費や交通・通信費、娯楽に関する費用などは軒並み低い水準となっているものの、医療費(85歳以上の単身世帯の月平均消費額:8.7万円)と介護費(同:8.9万円)が急上昇していることが家計消費の高騰を招いている。

この推計結果が意味するところは、年齢階層が高い高齢者ほど医療・介護をはじめとする労働集約的なサービスへの需要が高く、サービスの派生需要である労働需要も高くなっていると推察できるということである。