後にコンプライアンス部門がかかわっていなかったと明らかになったように、不十分な内容ではあったのだろう。だが、1月27日の“10時間会見”でまさにその内容について、延々と“押し問答”が繰り返されたように、メディアの関心の的であったことに違いはない。

やはり、危機管理広報の観点からは、フジテレビは調査報告書の概要を公表すべきだったと言わざるを得ない。法務部門や弁護士のリーガルチェックを厳重に行い、プライバシーに十分に配慮することは大前提だ。

逆に絶対に公表しない腹積もりなら、その前の強気の全面否定コメントは“自殺行為”で撤回すべきだったと言わざるを得ない。

信頼回復にまず必要なのは

ボタンの掛け違いを正すこと

週刊文春側の説明では、1月8日に第二弾記事を出す前には“誤報”を認識していたようだ。もしもこの時点で素早く記事訂正が公にされていたら、その後の一連の流れは大きく異なったはずだ。清水社長が1月30日に「なぜあのタイミングで訂正を出したのかがいちばん疑問」と指摘したのも理解できる。

おそらく近いうちに週刊文春は、何らかのかたちで、社内処分やおわび会見の実施に追い込まれるだろう。社会的圧力は日に日に高まりつつある。全メディアから厳しい批判を浴びるに違いない。

その時こそ、フジテレビにとって汚名返上のチャンスだ。

ボタンの掛け違いを正すため、社内報告書の概要公表を検討頂きたい。第三者委員会報告まで2カ月を無駄にするべきではあるまい。信頼回復への第一歩となるかもしれない切り札と筆者は考える。

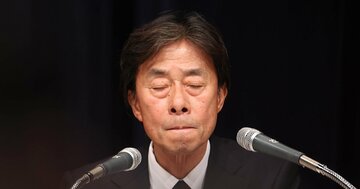

港社長は第一回会見で「事実関係や会社の対応が十分だったのかなどについて、昨年来、外部の弁護士の助言を受けながら、社内で確認を進めてきた」としており、その後も、暫定的にでも問題点の抽出は進んでいるはずだ。

自浄能力を、ひいてはガバナンス能力を完全に失っていた訳ではない、と証明する手掛かりになるかもしれない。

ただし、残念ながら、本件問題に対するフジテレビの対応が全面的に免責されるというわけにはいかない。

中居氏のトラブルをコンプライアンス部門を介さず幹部だけで対応にあたったガバナンス問題や、中居氏の番組出演の継続を許した判断など、問題点は多い。

これまでの社内調査に一定の納得感を獲得して信頼崩壊からの脱出を図りつつ、“本番”である第三者委員会調査に真摯に向き合っていって頂きたい。