こうして丁寧に流れを追うと、フジテレビにとって、12月27日の全面否定コメントが最初のボタンの掛け違いとなったことが分かる。

1月31日現在も公式HPに掲げられ続けているが、SNSなどでの誹謗中傷・名誉棄損は控えてほしいと文末で釘を刺す、かなり強気の内容。メディアとしては、当然、十分な社内調査が行われた上で、確固とした経営判断が示されたものと受け止めた。

ところが年が明けると、弱気なコメントに転換。新たに事実確認の調査をするとし、 腰砕けの印象となった。経営への不信が高まりはじめ、1月17日の“閉鎖会見”の致命的な失敗を経てスポンサー離反を招き、“無条件降伏”という最悪の事態に追い込まれた。

なぜ、週刊文春の初報へ強い対決姿勢で臨んでしまったのか? この判断が、フジテレビの失敗の始まりだったといっても言い過ぎではあるまい。

失敗の原因は

社内調査の不開示

初動対応の失敗は1月17日会見の下記の質疑でも明らかだ。

記者「(1月15日に)出されたコメントでは昨年来、調査を続けていますという現在進行形。12月の時点で調査を終了していないにもかかわらず否定されたコメントを出されたのは?」。

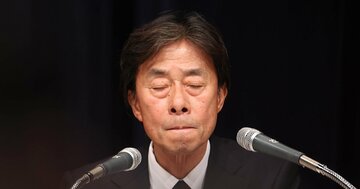

港浩一社長(当時)「いろいろなものを調査継続中ということでございます。詳細はですね、調査委員会に全部我々が資料を出して、そのホームページの記載自体も正しかったかどうかというのも判断していただきたいと思います」。

この質疑がフジテレビの信用崩壊に至る決定的な瞬間だったように見える。

「前言撤回の上、調査委員会(日弁連ガイドラインに則り独立性の確保された第三者委員会ではない)に丸投げして隠れみのにするのでは?」とメディアが受け止めても無理はあるまい。

それでも全面否定コメントを撤回しないなら、この段階で社内調査の結果を公表するべきだったのではないか?

少なくとも疑惑の核心部分である社員の直接関与について、港前社長は「当該社員の聞き取りのほか、…通信履歴など幅広に調べております」と明言している。幹部らによる経営判断に至る社内調査が行われ、なんらかの報告書がまとめられていたのは間違いない。