中には教授選のやり方を見直して、学生たちから「この人から教わりたい」とか「この人のような医者になりたい」という声が集まる人を優先的に教授にするような大学が出てくるかもしれません。

そういう流れになれば、これまでよりもいい医者が生まれやすくなるのではないでしょうか。

また、面接官が教授でなくなれば、上の言いなりになりそうな人より、おかしいことはおかしいと言ってくれそうな人のほうが「医者としての適性が高い」という判断になる可能性が高いので、必要な医療の改革だって進みやすくなると思います。

学問の進歩に有用な人間が

教授に好かれるとは限らない

学力偏重の入試に否定的な意見があるのは医学部に限った話ではなく、学力試験だけの一般入試より、総合的な評価で入学者を選抜する推薦入試の類が大学入試の主流になってきました。

推薦入試につきものなのが面接ですが、ほとんどの場合その面接官を教授たちが務めているという実態は医学部以外も同じです。

自分に反発しそうな人間をあえて迎え入れようという懐の深い教授も全くいないわけではないでしょうが、基本的に教授というのは威張りたい人たちの集まりなので、自分と考え方が似ている従順そうな学生を優遇するということは十分起こり得ます。

これでは大学全体の活性化も学問の進化もあまり期待はできないでしょう。

ご存知の方も多いと思いますが、アメリカの名門大学の入試では、面接が非常に重視されます。ただし日本の大学と違うのは、大学内の第三者機関である「アドミッション・オフィス」(AO=入学事務局)の面接のプロが面接を担当することです。

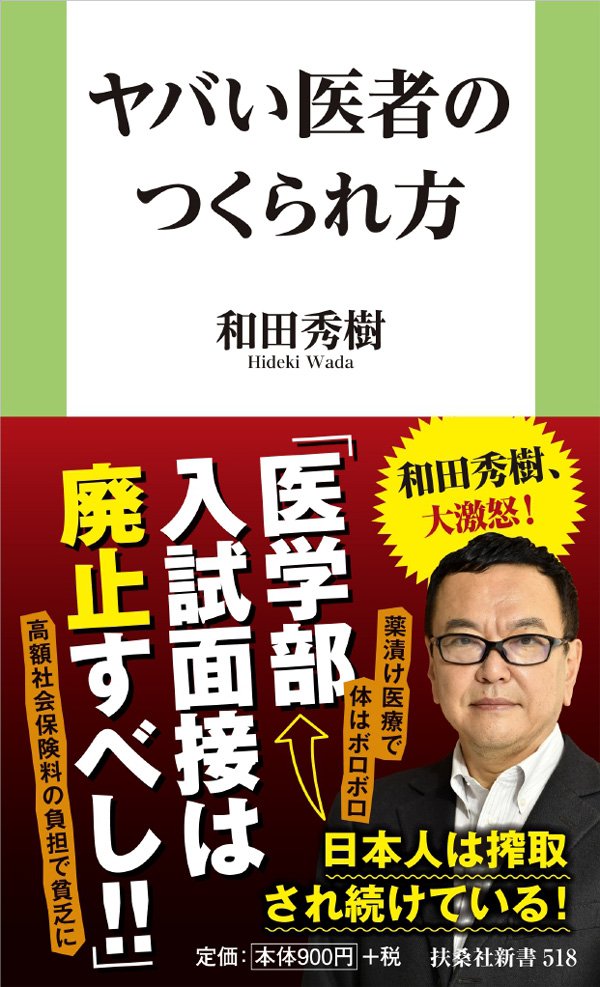

『ヤバい医者のつくられ方』(和田秀樹、扶桑社)

『ヤバい医者のつくられ方』(和田秀樹、扶桑社)

面接のプロとでもいうべき彼らが積極的に迎え入れたいのは、大学の活性化や学問の発展に寄与できそうな人です。だから教授に議論をふっかけたり、既存の学説を壊したりするような人は高く評価されるのです。

大学にとっては必要だと思われる人が、教授からも好かれるとは限らないので、原則的に教授が面接官を務めることはありません。

日本の大学の医学部やほかの学部でもこういう視点、つまりその人物が医学の発展に寄与できるかどうかという視点が持てるのであれば入試面接にも意味があると思いますが、教授が面接官を務め続けるのであれば、何の変化も期待できないでしょう。