写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

「100年に1度」の大規模再開発を行っている大都市・渋谷の発展にはY字路が大きく関わっている。その歴史を国内アカデミズム初の“Y字路専門家”が紐解く。※本稿は、重永 瞬『Y字路はなぜ生まれるのか?』(晶文社)の一部を抜粋・編集したものです。

かつて軍隊が往来した通りは公園通り

消防署のある通りはファイヤー通りに

渋谷の特徴は、単にY字路が多いというだけでなく、幹線道路がY字をなしているという点にある。街の外枠がY字路であるために、その内部にも多くのY字路が生まれるのである。

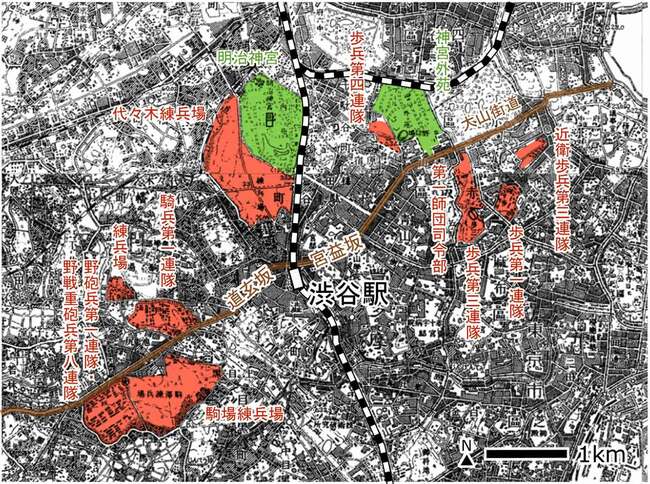

渋谷で最も車線数が多い国道246号は、かつての「大山街道」に相当する(図11)。江戸城赤坂御門を出て青山、渋谷へ、そして現在の東急東横線に沿うように、三軒茶屋、長津田、厚木などを経て相模国の大山阿夫利神社に至る道である。

図11 大山街道と軍事施設。5万分の1地形図「東京西北部」(明治45年部修、大正4年鉄補)、同「東京西南部」(明治45年縮図)の上に作図/(同書より転載)

図11 大山街道と軍事施設。5万分の1地形図「東京西北部」(明治45年部修、大正4年鉄補)、同「東京西南部」(明治45年縮図)の上に作図/(同書より転載)

江戸時代から明治時代までの渋谷の中心は、より江戸中心部に近い東側の宮益坂にあった。江戸時代の宮益坂は道玄坂よりも土地を持った商人層が多く、外部からの新規参入は難しい町だったようだ。

現在、渋谷駅から宮益坂を上がると「宮益坂上」交差点で金王坂と交わる(写真12)。角地にデジタルサイネージが設置された、立派なY字路だ(正確には五差路)。金王坂の名は旧町名の金王町に由来する。いかにも古そうな名前だが、命名されたのは1979年のことである。

写真12 金王坂(左)と宮益坂(右)、東京都渋谷区(同書より転載)

写真12 金王坂(左)と宮益坂(右)、東京都渋谷区(同書より転載)

戦前の大山街道は、陸軍と関わりの深い道であった。宮益坂の東にある青山は第一師団の駐屯地であり、道玄坂の西にある駒場野や駒澤にも兵営や練兵場が集まっていた。そのため、演習に向かう陸軍がたびたび渋谷を行き交った。

1909年には現在の代々木公園の地に代々木練兵場が設置され、ますます軍隊の往来が活発になった。現在の「公園通り」は、軍隊が練兵場へと向かうために整備された「練兵場通り」だった。

公園通りの起点に建つ渋谷モディ(旧マルイシティ渋谷)は、SHIBUYA109と並んで渋谷を代表するY字路建築である(写真13)。左の公園通りは、代々木台地を上るため坂道になっている。右のファイヤー通りは、沿道に渋谷消防署があることから名づけられた道で、関東大震災の後に開通した。開発系の立体Y字路である。

写真13 渋谷モディ、東京都渋谷区(同書より転載)

写真13 渋谷モディ、東京都渋谷区(同書より転載)