Photo by Teppei Hori

Photo by Teppei Hori

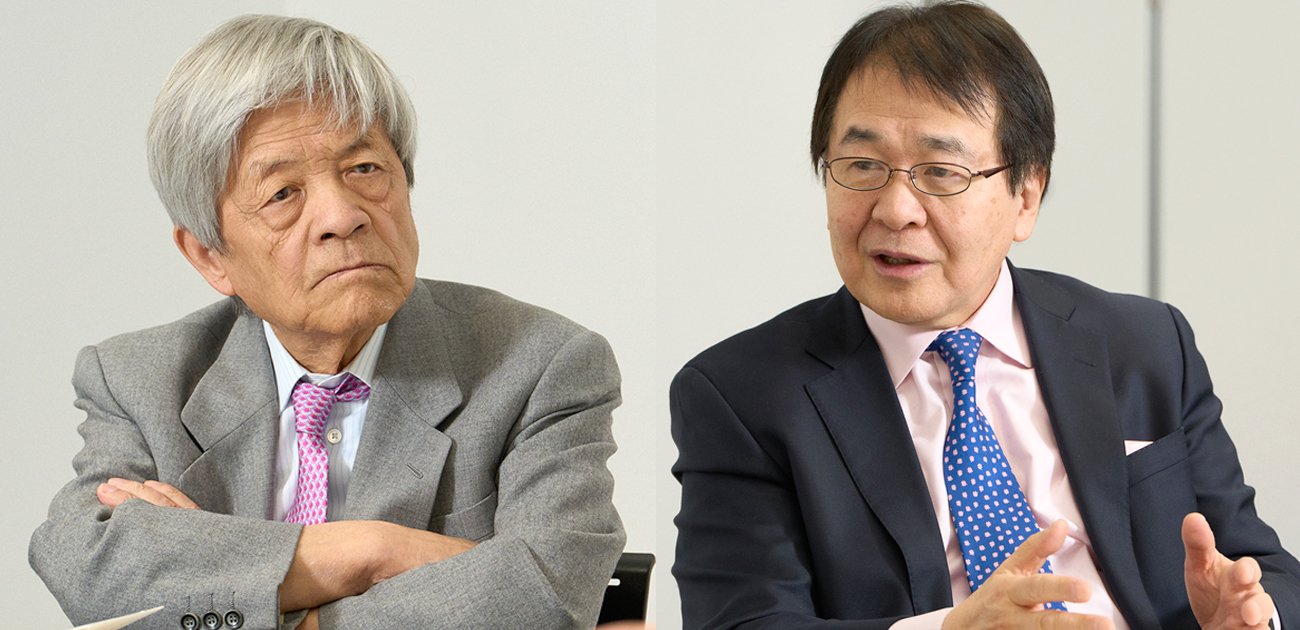

ジャーナリスト・田原総一朗氏と、金融担当大臣、郵政民営化担当大臣、総務大臣などを歴任した経済学者・竹中平蔵氏が対談。日本版Uberが生まれたタクシー業界の事情、米国政府が日本製鉄のUSスチール買収を拒む背景は? トランプ現象はなぜ再び起こったのか? 最重要経済学者・アセモグル氏の指摘とは? 「財政負担が大きくなる」「社会保障を削るのか」と右派からも左派からも批判されるベーシックインカム、それでも導入すべき理由は? 日本経済の展望を徹底的に話し合った。(文、編集/ダイヤモンド社 編集委員 長谷川幸光、撮影/堀 哲平) ※対談実施日は1月8日

タクシー業界の事情で生まれた

「日本版ライドシェア」

田原総一朗(以下、田原) 少し前に、ひろゆきさんと『竹中平蔵はなぜ嫌われるのか?』(集英社)という本を出していますね。僕はそう思っていないですよ(笑)。でもなぜ、そのように思われているのでしょうか。

竹中平蔵(以下、竹中) 私のことなど放っておいてくれればいいんですけれどね(笑)。エコノミストは割ときちんとみてくれていますが、一部の業界や政治家、ジャーナリストからは「こいつ、おもしろくないな」と思われているかもしれません。本当のことを言ってしまうからなんだと思います。

田原総一朗(たはら・そういちろう)

田原総一朗(たはら・そういちろう)1934年、滋賀県生まれ。ジャーナリスト。早稲田大学卒業後、岩波映画製作所や東京12チャンネル(現・テレビ東京)を経て、1977年からフリー。テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」などでテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。1998年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ「ギャラクシー35周年記念賞(城戸又一賞)」受賞。「朝まで生テレビ!」「激論!クロスファイア」の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数。近著に『さらば総理』(朝日新聞出版)、『人生は天国か、それとも地獄か』(佐藤優氏との共著、白秋社)、『全身ジャーナリスト』(集英社)など。2023年1月、YouTube「田原総一朗チャンネル」を開設。

田原 本当のことというのはどういうことですか?

竹中 日本の各業界で「改革」が唱えられていますが、その割には全然、改革が進んでいませんよね。

例えば、タクシー業。もっともっと成長できる産業なのに、政府の規制によって改革が進まない。世界中でUber(ウーバー)は広まっていますが、日本は全然、導入されていません。

去年、動きがあったかと思いましたが、「日本版ライドシェア」(※)と呼ばれており、海外で一般的なライドシェアとはかけ離れたものですからね。

※ウーバーのアプリで呼べるのは「タクシー」のみだったが、2024年4月に、「タクシー会社に登録する運転手が持つ自家用車」が呼べるようになった(一部の地域と一部の時間のみ)。運行の管理はタクシー会社が行っており、海外で一般的な「ライドシェア」とはだいぶ仕組みが違うため、「日本版ライドシェア」と呼ばれる。海外の多くのライドシェアは「ダイナミックプライシング(変動価格制)」が採用されているが、日本ではタクシー料金と同等の金額となる

田原 そうなのですか?

竹中 日本のタクシー制度というのは、「2つの規制」で守られていました。

1つは、タクシー業の免許をめったに出さない。新たにタクシー業に参入したくても、参入障壁がものすごく高いんです。もう1つは、タクシーの運転手は、第二種運転免許(※)を持つ人に限られていることです。

※自動車や原動機付自転車を運転する場合に必要な第一種運転免許に対し、タクシーの運転や運転代行など、旅客運送契約遂行として車を運転する場合に必要な運転免許証

この2つの規制が障壁となり、誰も参入できず、改革がまったく進まない状況がつくられてしまっているんですね。

ところが、長らく運転手不足が続いていることで、とうとうタクシー業界が音を上げて、第二種運転免許はなくていいので、タクシー会社に登録すれば、Uberのアプリを使った日本版ライドシェアの運転手になることができますよ、というのを始めました。でも相変わらず、タクシー業の免許そのものは守れているわけです。

田原 日本版ライドシェアが始まるとのことで、個人がタクシー業を行えるようになるのかと思っていました。

竹中 できないんです。田原さんがおっしゃる通り、海外で一般的な「ライドシェア」は、タクシー業と関係のない人でも、自分の車で人を乗せていい、というものです。でも日本では、それは一切、認められていません。

竹中平蔵(たけなか・へいぞう)

竹中平蔵(たけなか・へいぞう)和歌山県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、1973年、日本開発銀行入行。1981年に退職後、大蔵省財政金融研究室主任研究官、ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを経て、2001年から小泉内閣で経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣などを歴任。現在、慶應義塾大学名誉教授、世界経済フォーラム(ダボス会議)理事などを務める。著書に『考えることこそ教養である』(インプレス)、『偉人たちの経済政策』(KADOKAWA)など。

ですから、「日本版ライドシェア」とは言っていますが、実質、タクシー業界を助けるための仕組みなんです。タクシー業界からしてみれば、タクシー会社に登録してもらえば、運転手を確保できるかもしれないので、ある程度のメリットがあるでしょう。

でも一般の人からしてみれば、Uberのアプリを使って「タクシー業をやりたい」と思ってもできないので、特にメリットはありません。

田原 タクシー業というのは、完全な免許事業ということですね。

竹中 そうです、そうです。

田原 でもそんなことを公に言っていたら、たしかに嫌われますね。

竹中 はい。根底にあるのは、自分たちの利益を守りたいということなのだと思います。

田原 政治家にはなんで嫌われるんですか。

竹中 いやいや、理由はわからないですよ(笑)。でも、政治家にとって、あまり触れられたくないことを言うからかもしれませんね。

例えば、今問題になっている裏金や政治資金ですが、「政党法」がないことが根本的な問題なんです。

田原 政党法、つまり、政党に関する基本的な法律が日本にはないと。