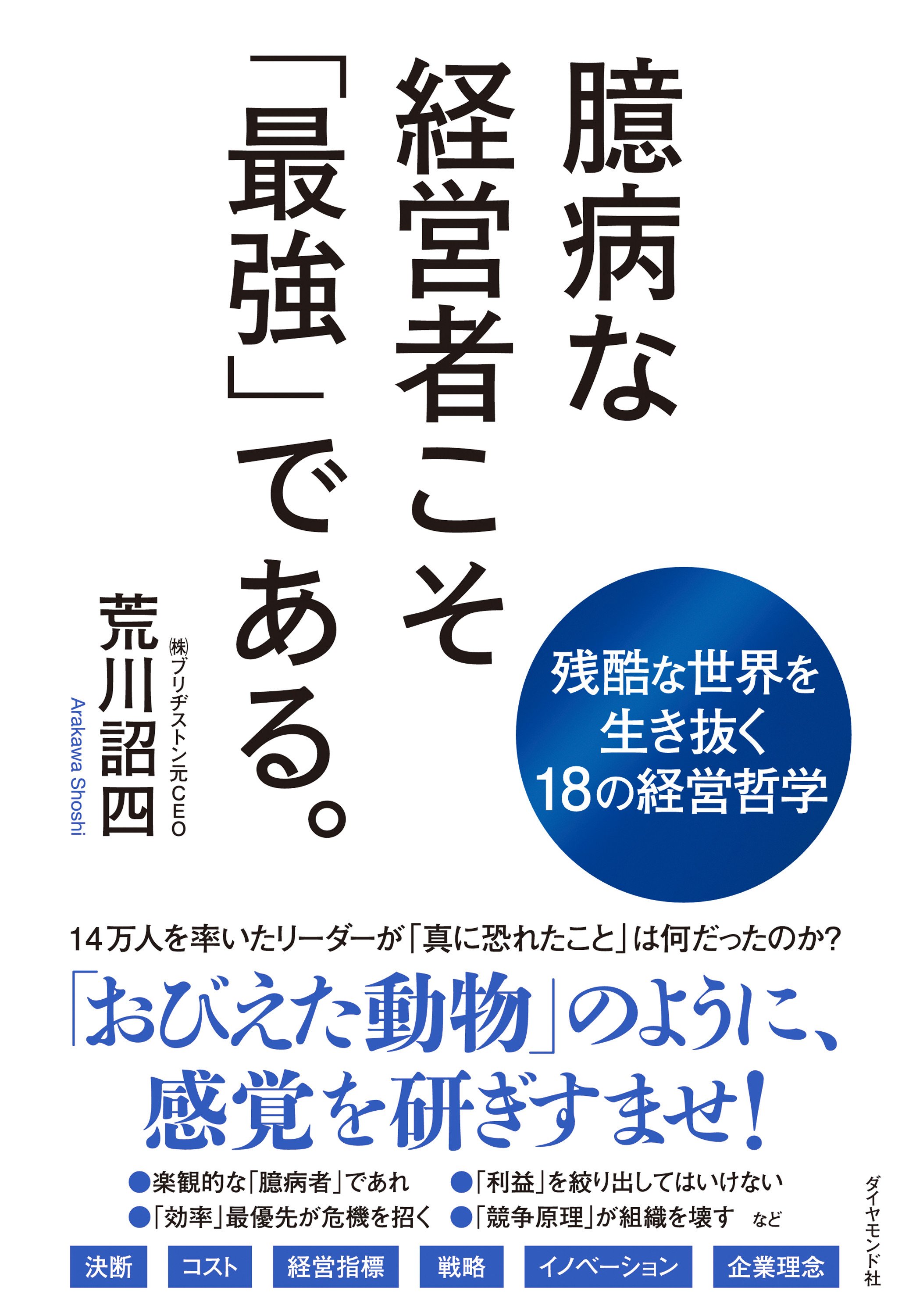

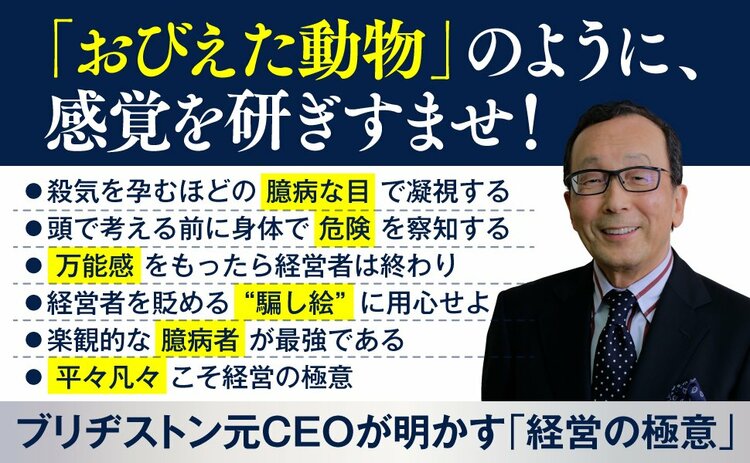

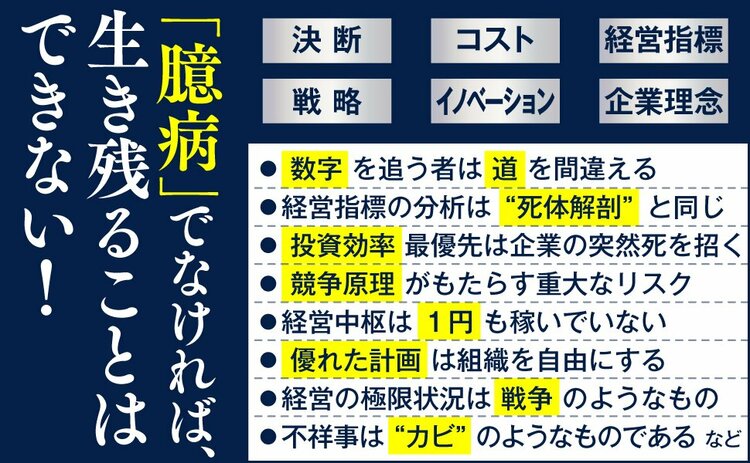

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

トラブル対応はシンプルである

不祥事にどう対処するか?

これも経営において重要なテーマです。

もちろん、不祥事が起きないように、平時から適切なマネジメントに細心の注意を払うことが重要ですが、残念ながら、どんなに用心をしていても不祥事は避け難く起きるのが現実です。これは、経営者として「そういうものだ」と腹をくくっておくべきことだと、私は思っています。

そして、不祥事が起きたときの対応いかんで、経営者の真価が問われると言っても過言ではありません。

過去を振り返っても、トップの対応ミスによって、たったひとつの不祥事をきっかけに没落していった企業は数多くあります。そこまでには至らなかったとしても、経営者が社内外との信頼関係を傷つけることで、深刻な後遺症を抱えることになったケースは、山ほどあるのではないでしょうか。

では、経営者は不祥事にどう対応すればよいか?

詳細に論じようとすれば、ゆうに一冊の本になるほどのボリュームが求められるテーマではありますが、そのエッセンスは極めてシンプルだと私は考えています。

要するに、「逃げない」「正直である」「嘘を言わない」「謝るべきは謝る」「解決に向けて愚直に行動する」といった、小学校で教わるような「人間としての基本(原理原則)」を徹底することに尽きるのです。

どんなに格好悪くても、どんなに責められても、この原理原則から踏み外すことなく、真正面から不祥事に向き合えば、そのときは”暴風雨”にさらされたとしても、必ず、世間は受け入れてくれます。これは、私自身が数々の痛切な経験から得た、揺るがない「確信」なのです。

身体中の細胞が、

「その道は危ない!」と騒ぐ

私自身、ブリヂストンのCEOとしてこんな経験をしました。

ブリヂストンのある製品の海外販売において、ひとりの担当者が国際的なカルテルに関与した疑惑が発覚し、その調査を進めるなかで、販売手数料の一部が現地の公務員に賄賂として渡った可能性があることがわかったときのことです。

ブリヂストンでは、違法な商行為には絶対に関与してはならないという、厳しい指針が徹底されていましたから、この不祥事が発覚したときには、たいへん驚くとともに、世界中の多くのグローバル企業に販売している製品であることからも、この事態をきわめて深刻に受け止めました。

ただ、その時点では、「社内コンプライアンス規定違反」であることは間違いありませんでしたが、販売手数料の「違法性」については「疑いがある」という段階でしたから、担当役員が外部に公表するという対応方法も考えうる状況でした。

実際、このときには、一部の役員からは「わざわざトップである荒川さんが、記者会見に出る必要はありません」との進言もありました。いわば、社長である私に「逃げ道」を与えようとしてくれたわけです。

もちろん、いついかなるときも経営トップが記者会見に出るのが「正解」とは限りませんが、このとき私は、「この”逃げ道”に甘えたら、必ずのちに大きなトラブルになる」と考えました。

違法なカルテルに加え、公務員への賄賂までも認定されれば、関与した企業のみならず、複数の国の政府を巻き込んだ大騒動になるわけで、いまはまだたいした騒動になっていなくても、下手をすれば会社を焼き尽くすような”大火”になると考えたのです。

いや、「考えた」というよりも、身体中の細胞が「その道は危ない!」と騒いでいたというほうが的確な表現かもしれません。要するに、「その道」を行くのがものすごく怖いと感じたのです。

だから、私は、社内の必要手続を経たうえで、「大丈夫。誠心誠意の対応をすればわかってもらえるさ」と自分を鼓舞して、大げさではなく、会社の運命のかかった記者会見に臨むことにしました。

株価の上がる「謝罪会見」

そして、会見当日──。

極度の緊張を強いられましたが、正直に事実を公表し、謝罪したうえで、国内外の法律事務所が参加する第三者委員会を立ち上げて社内を徹底調査するなどの対応策について丁寧に説明しました。

記者からは鋭い質問も飛びましたが、包み隠さずすべて本当のことをお伝えするうちに、少しずつ「追及ムード」がやわらいでいくのを感じました。そして、大汗をかいた末に、なんとか会見を無事に乗り切ることができたのです。

驚いたのは、その後のことです。

多くのメディアは今回の不祥事を引き起こした背景について、的確であるがゆえに弊社にとって耳の痛い指摘はしつつも、強く非難するような論調は見当たりませんでした。それどころか、ある経済誌は、「株価の上がる謝罪会見」として取り上げてくれました。これは、思いがけない嬉しい驚きでした。

もちろん、国際的なカルテルですから、その余波は大きく、かなり長期間にわたって薄氷を踏むような慎重な対応を余儀なくされましたが、このときの初動対応が功を奏して、ステークホルダーの理解を得ながら、問題解決に向けて着実に歩を進めることができたのです。

トラブル対応において、

「知識」は全く役に立たない

このような経験をしてきた私にとって、不祥事対応の原理原則はシンプルです。

「逃げない」「嘘を言わない」など、小学生でもわかる「当たり前」のことを徹底することこそが大事。誤解を恐れずに言えば、不祥事対応とはたったそれだけのことなのです。

しかも、こんなことは、「リスク・マネジメント」に関する本を読めば、最初の10ページほどで書いてあることですし、多くの会社では、役員に就任するといったタイミングなどで、こうした不祥事対応の「いろは」を学ぶ研修が義務付けられているのではないでしょうか。

にもかかわらず、不祥事対応を誤る経営者がいるのはなぜか?

私は、不祥事対応を「知識」としてもっているだけでは、いざというときには使い物にならないからではないかと思っています。

なぜなら、いざ不祥事が勃発したら、平常心ではいられないからです。

本当のところ何が起きているのか、全体の状況がわからないなか、一刻も早くなんらかの対応を打ち出さなければならない。疑心暗鬼に陥った社内外のステークホルダーからの追及に対応しながら、わずかなミスでも大炎上になりかねないメディア対応にも追いまくられる。しかも、対応に失敗したときは、経営トップである自分が矢面に立たなければならない……。

そんな立場に立たされたら、誰だって平常心など吹き飛んでしまうでしょう。かくいう私も、不祥事に直面したときは、心臓はドキドキし、いやな汗が流れ、正直、逃げ出したいような気持ちも湧き上がってきました。

これは、普段「かっこいい社長」を演じて、周りからチヤホヤされてきた経営者であれば、なおさらそうではないでしょうか。

もしかすると、肥大化した自己イメージを守るために、部下が用意した「逃げ道」に思わず駆け込んでしまうかもしれないし、思わず言葉巧みに言いつくろうようなことをしてしまうかもしれない。本で読んだ「知識」や、研修で学んだ「知識」なんて、恐怖の真っ只中に置かれたら、簡単に吹き飛んでしまうのです。

「経験」を積み重ねて、

原理原則を「身体」に刻みつける

だから、「知識」ではダメなのです。

先ほどのカルテルの問題が持ち上がったときに、私は、部下が用意してくれた「逃げ道」を前に、「身体中の細胞が『その道は危ない!』と騒いでいた」と書きましたが、まさにあのような感じで、原理原則が「身体」に刻まれ、いざというときには「頭」ではなく、「身体」が反応するくらいでなければいけないと思うのです。

そのために欠かせないのが「経験」です。

若い頃から、トラブルの渦中に身を置いて、なんとか解決するためにもがくなかで、当たり前の原理原則から外れたら、とんでもない事態に発展するという「怖い経験」をすることでしか、原理原則を「身体」に刻みつけることはできないと思うのです。

その「恐怖」を「身体」に刻みつけておけば、経営者になって未曾有の不祥事に見舞われて、逃げ出したくなったり、嘘をつきそうになったりしても、「身体」がそれに抵抗してくれます。

まるで「毒物」を飲み込んだときに、それを体外に吐き出そうと「身体」がえずくかのように、「逃げたり」「嘘をつく」ことに「身体」が抵抗するような感じです。このようなことは、「知識」をもっているだけでは起きえません。「経験」でしか身につけることができないものなのです。

それだけではありません。それ以上に大切なのは、愚直に原理原則に徹して対応すれば、どんなに難しいトラブルであっても、関係者の理解を得られるようになり、いつか問題は寛解(かんかい)していくことを「経験」することです。

この「楽観」を身につけることができれば、不祥事に直面して浮き足立ちそうになっても、自分を落ち着かせることができます。原理原則さえ守れば、必ず問題は解決できると腹の底から思うことができれば、だんだんと腹が据わってくるのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)