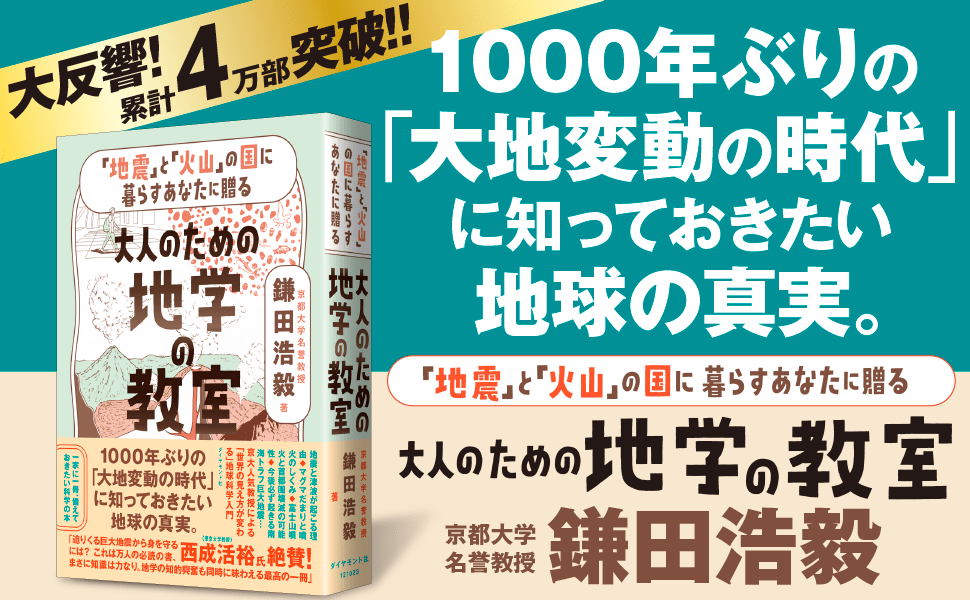

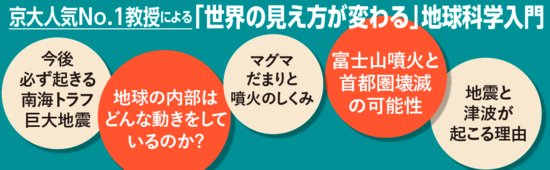

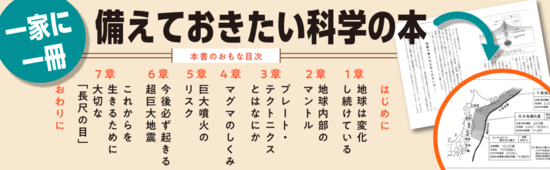

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊される。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

富士山が噴火する日

何年か前に2021年8月20日に富士山が噴火するという噂がありました。どうも有名な漫画家が20数年前にいろいろなことを予言していて、その漫画のなかに「2021年8月20日に富士山噴火」と記されていたようなのです。

これはデマで実際に噴火は起こりませんでした。まず地球科学者、火山学者は「何月何日に噴火」とは言えません。

たしかに富士山は噴火のスタンバイ状態でいつ噴火してもおかしくない。それから、噴火したら大変なことになる。

前回は200年休んで、江戸の町に5センチメートルの火山灰を積もらせました。今回は300年休んでいるから、そのぶんのたまったマグマを全部放出すると、大変な災害になることは間違いない。

溶岩が新幹線や高速道路を分断

1万年前に、新富士火山と言われる現在のようなかたちになって、2200年前からは山頂の火口を使ってない。そうすると次の噴火も山腹に穴を開けるわけですね。

どこかはわからないけれど、静岡県側に穴を開けて大量の溶岩が出たら新幹線、東名高速道路を分断する。そういうことを予測はできる。ここまでは言えます。

富士山が噴火して火山灰が東京にくると、首都圏でライフラインが確実に止まる、被害総額は2兆5000億円で3000万人が被災するみたいな、そういうことです。

ただ、「何月何日に噴火」という予知はできません。基本的には現代の科学はそこまで追いついてないんです。

マグマだまり、というか地球の内部自体が複雑すぎて、そこまではどんなに精度を上げても無理。だから2021年8月20日と断定できる科学的な根拠はまったく存在しないんです。

「何月何日に噴火する」という予知はできないが、でも、どのような状況になり、想定される被害などの予測はしっかりできる。すべての活火山について、どうやって災害を減らすのが現実的かっていうふうに考えてほしいんです。

地面に穴を開けて噴火を防げるか?

ただし、日本にも過去に起きた巨大地震のあと、火山活動が活発化した記録は残っています。特に平安時代と現代を比較してみると、地震と火山の噴火の発生状況が似ていることに気づきます。

あとは余談ですが、よく受ける質問は「どうせ富士山が噴火するんだったら、地面に穴を開けて、そこからガス抜きをすればどうですか?」というものがあります。

地震なら「日本海溝、あるいは南海トラフに杭を打ってプレートの沈み込みを止められませんか?」とかね。そのようなことができればよいけれど、現実には無理。

事象のエネルギー量の桁が人間が扱える規模とまったく違うのです。そうしたことを考えるなら、噴火しそうなときは「まず逃げること」が大切です。

この感覚は地球科学的な視座に立つとわかるし、そういう直感も大切だと思うんですね。このあたりが少し身につくと、世の中の誤った噂にあんまり振り回されなくなると思います。

富士山についてはたくさんの質問をいただいているので、ここで紹介しますね。

いつ噴火してもおかしくない

──次の富士山の噴火はいつ頃でしょうか?

これは先ほどもお話ししましたが、ひと言で、いつ頃かはわかりません。でも噴火のスタンバイ状態です。マグマだまりのマグマはパンパンで、いつ起きてもおかしくない。いま噴火したら大変で、300年分ため込んだ大量のマグマが出ると予測しています。

これは地震も一緒ですが、科学者がわかる未来とわからない未来があります。わからないのは「何月何日」という具体的な日にちです。

よくテレビや雑誌、あるいはインターネット上で「何月何日に噴火!」と予知されていますが、それらはすべて根拠がありません。

科学的には火山の噴火も地震もいわゆる複雑系を相手にしていて、年月日のレベルでは予知できない。それははっきりしています。

ただ、ある程度のスパン、たとえば十年単位で、いつぐらいということは言えます。 だから「予知」はできないけれど、「予測」はできると僕は思います。

ちなみに、話は飛びますが、物事を人に伝える技術として、「富士山の噴火はいつ頃でしょうか?」と聞かれて、「それはわからないので、パス」と答えたら、伝達技術としては足りないんですね。

先ほども予知に関するアウトラインと構造をお話ししました。このように、僕は質問に対してなにも答えないということはしないようにしています。

だって、その質問をした方はもう二度と聞く機会がないかもしれない。だから、僕はわかる範囲で必ずお答えします。

これは僕の教育の根本で、時間がない場合には、いちばん大事なことだけをお話しするようにしています。「一期一会」という言葉を大切にしているんですね。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。