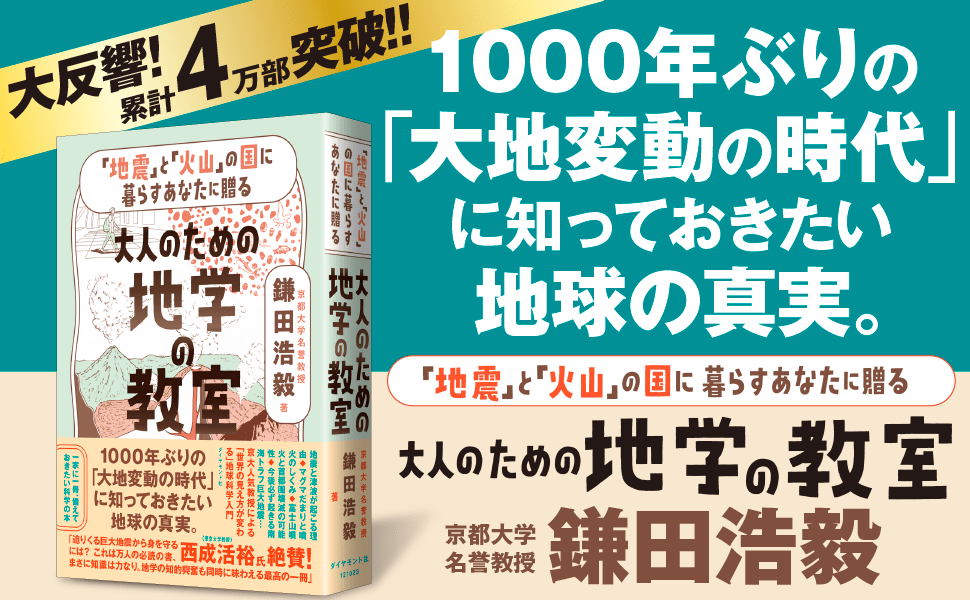

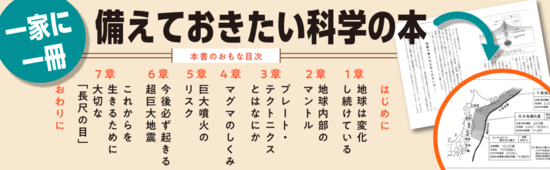

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊される。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

月は地球のかけら

地球という星を語るうえで欠かせないものの話をしましょう。

それは月です。月はどうやってできたかというと、たくさんの隕石が衝突している時代、地球に降りそそぐ隕石のなかにとても巨大なものがあった。

およそ火星と同じぐらいのサイズと考えられています。それぐらい大きい。

そのサイズの隕石が衝突したところ、あまりにも大きいものだから、その衝突したときの爆発力で隕石の一部がばらばらになって地球の外に飛び出した。

そして飛び出したものがどうなったかというと、ばらばらになったかけらがやがて一つにまとまり、地球の引力に従って地球の周りを回りはじめました。それが現在の月です。

万有引力の重要な役割

こうした現象を支配しているのは、アイザック・ニュートン(1642~1727)が発見した「万有引力」で、宇宙空間を漂っている物質は、それぞれに微弱な引力が働いて引きつけ合うんです。

月がそうだし、そもそもの太陽もそう。だから万有引力は重要な役割を果たしているといえるんですね。

不思議なのは、大きな隕石がぶつかって、そのまま散り散りになったのではなく、ちょうどいいバランスでいまのような軌道に乗ったことです。

しかも、互いに引きつけ合って月という1個の巨大な衛星になったんです。

そうそう、ここでちょっと言葉の整理をすると、惑星の周りを回る星を「衛星」といいます。太陽の周りを回るのが「惑星」で、その惑星の周りを回るのが衛星ですね。

歴史に「if(もしも)」はない

ちなみに木星には四つの大きな衛星があります。

「天文学の父」と呼ばれるイタリアのガリレオ・ガリレイ(1564~1642)が望遠鏡を使って世界ではじめて発見しました。

ちなみに、木星の衛星は現在79個が確認されていますが、ガリレオの見つけた四つの衛星からはじまりました。これらは「ガリレオ衛星」と呼ばれています。

それで話を戻すと、もう一回、同じようなことが起こったとして、いまの月や太陽系の八つの惑星のようなかたちになるかというと、僕はならないと思います。

地球科学は、ある意味、歴史学です。歴史に「if(もしも)」はありません。それは日本史も世界史も、そして地球科学も同様です。

僕が思うには、きっとすべては偶然の産物なんです。もしこれまでに地球で起こったことを再現しようと実験しても二度と同じ結果にはならない……。

僕たちはこうやって生物として生きているけれど、38億年前に生命が誕生して以来、地球上の生物は一回も絶滅していません。

絶滅した種はたくさんありますが、地球上の生命体全体を見ると、生命はなくならずに延々と現在まで続いています。

そのようなことも含めて、地球という存在はすべて偶然だし、どこかで掛け違いがあったら、いまの僕たちは存在しなかったかもしれない。

これは本当に不思議な話で、ある意味ではたいへんありがたいことです。

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。