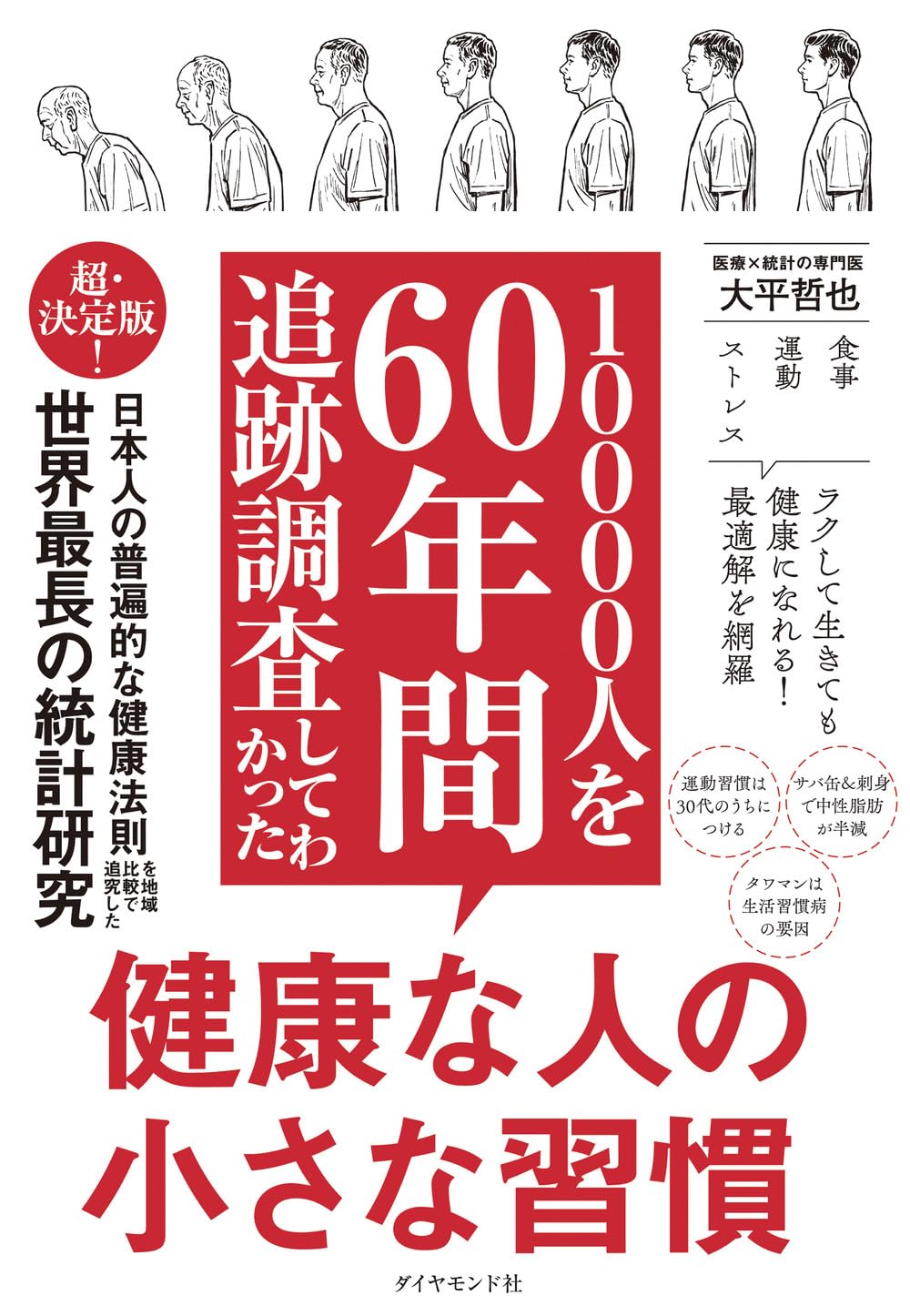

「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

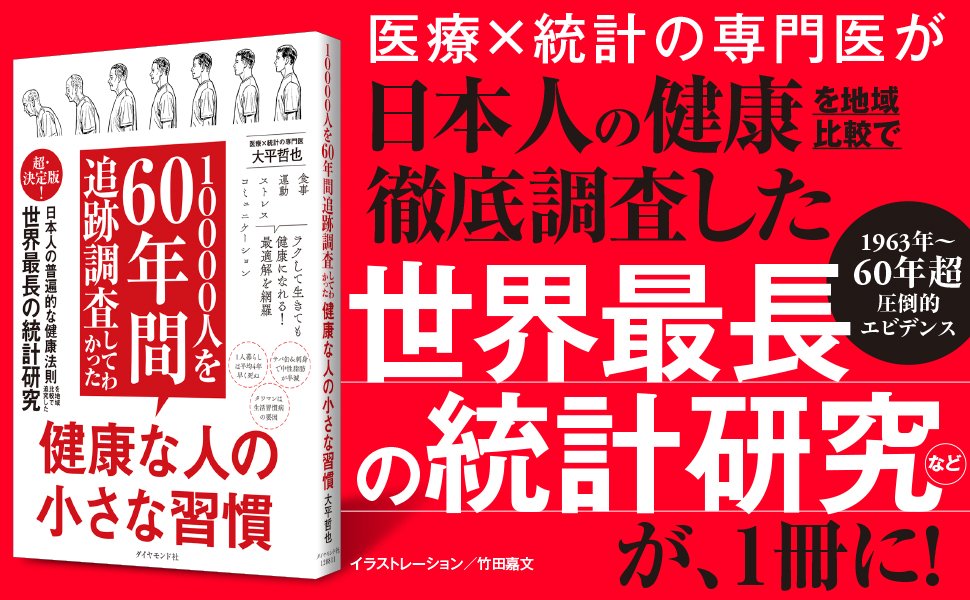

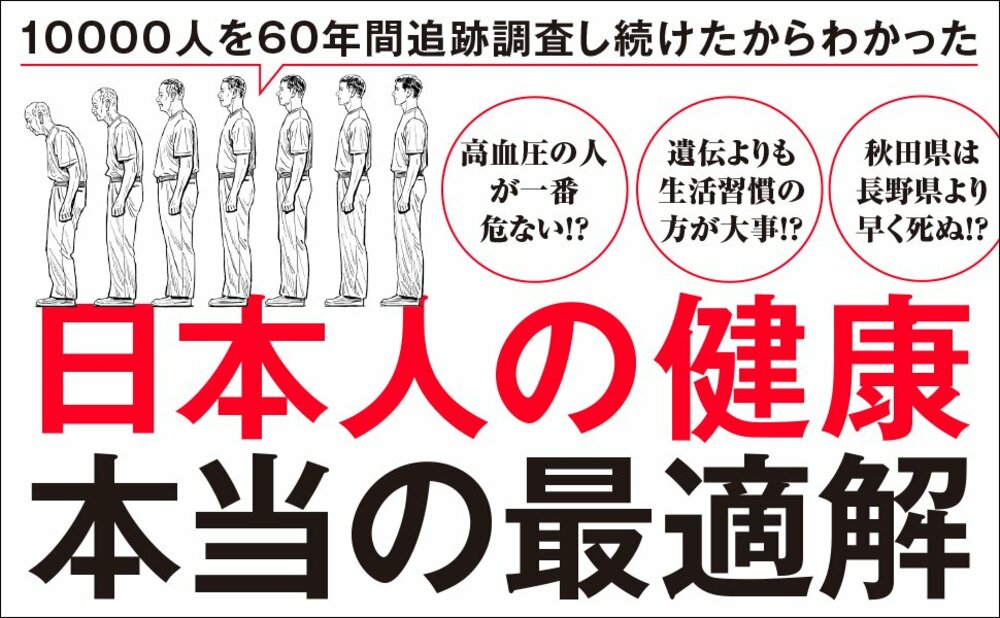

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「食事の習慣」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

60年超のデータだからこそ見える「真実」

私は疫学者兼医者ですが、「疫学(えきがく)」という単語を知っている方は少ないのではないでしょうか。そこでまずは疫学とは何かについて紹介していきましょう。

「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問、それが疫学です。「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。

でも「それが何の役に立つの?」と思う方もいるかもしれませんね。今回は、疫学が現代の日本人の健康づくりに大いに役立っている理由を1つご紹介しましょう。

データを取り続けて60年超

1960年代当時の秋田県では、壮年期の脳卒中が多発し、大きな問題となっていました。そこで、原因究明のための疫学調査が1963年に開始されました。また、「地域の違いを見ることで何かわかるのではないか」という仮説が立てられ、同時期に大阪府八尾市でも同様の調査が開始されました。それがCIRCSの母体となっています。

交通の便も整っていない時代、小町先生と弟子の医師たちは手を挙げてくれた秋田のいくつかの地域に出向き、血圧、肥満度などを調べ、食生活について詳しい聞き取りを行いました。特筆すべきは心電図検査です。当時の心電図計測器機は真空管を用いたタイプで、そもそも簡単に動かせるようなものではありません。それを大阪から秋田まで毎回、夜行電車で運んだというのですから頭が下がります。

こうした努力の結果、現在2025年には、約60年分のデータが蓄積することとなりました。今から同じデータを取ろうとすると、単純計算で2085年までかかることになります。疫学研究による知見は、先人たちによる偉大な財産なのです。

冷めた味噌汁のお椀に塩がつく

そこで最初に気づいたのが秋田の人たちには圧倒的に高血圧が多いということでした。さらには、塩分の摂取量もかなり多いことがわかりました。塩や醤油、味噌などの消費量が大阪の2倍近くあったそうです。

実際に、小町先生は秋田県の住民から振る舞われた味噌汁を飲んでいるのですが、冷めてくるとお椀のふちに塩が付いていたと語っています。

そこで、一つには「塩分が良くないのではないか」と思われることから、人々に減塩を呼びかけることになりました。もう一つは、血圧が高い人に対して治療を行うという2つの明確な方針を立てたのです。

これらは、今も変わらず重要視されており、当時の研究は私たちに非常に重要な道標を示してくれたことがわかります。特に和食には、野菜が多く、大豆製品が多く、魚が多く、飽和脂肪酸を含む動物性の脂肪が少ないという素晴らしい特徴がありますが、「塩分摂取量が多い」のは欠点のうちの1つです。

本書で紹介しているのは、こうしたデータにもとづく「時間的重みのある」知見なのです。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)