日本の医療は外国人旅行者に対応できているのか

ただし、さすがに「亡くなった!」という点においては、日本側も真剣に旅行者への対応措置を考えていく必要がある。先に日本在住者から見て日本の医療レベルは高いと書いたが、一方で旅行者が日本の医療にアクセスするのはそう簡単ではないからだ。日本にやってくるインバウンドの旅行客が増え続けている現状、こうした事態は今後ますます増えていくだろう。

一般に旅行者は旅先で不調を感じたら、まず市販薬で治そうとするのが常だ。これは華人であろうが、日本人であろうが、共通する行動である。特に予定が詰まっていたり、同行者がいたり、さらに貧乏旅行だったりすれば、まずスケジュールや予算が優先されやすい。大Sには予算の問題はなかっただろうが、もしそれをインフルエンザだと知らず単なる風邪だと思い込み、せっかく家族とともに箱根の温泉宿に過ごすのだから、と「お風呂に入って暖まって、しっかり寝れば熱も下がるだろう」などと考えた可能性はある。

前掲の台湾出身医療通訳者も、「旅行者が病院にやってくる場合、どうしても身体がいうことをきかなくなってから来ることが多く、その時点で重症化してしまっているケースは少なくない」と話す。

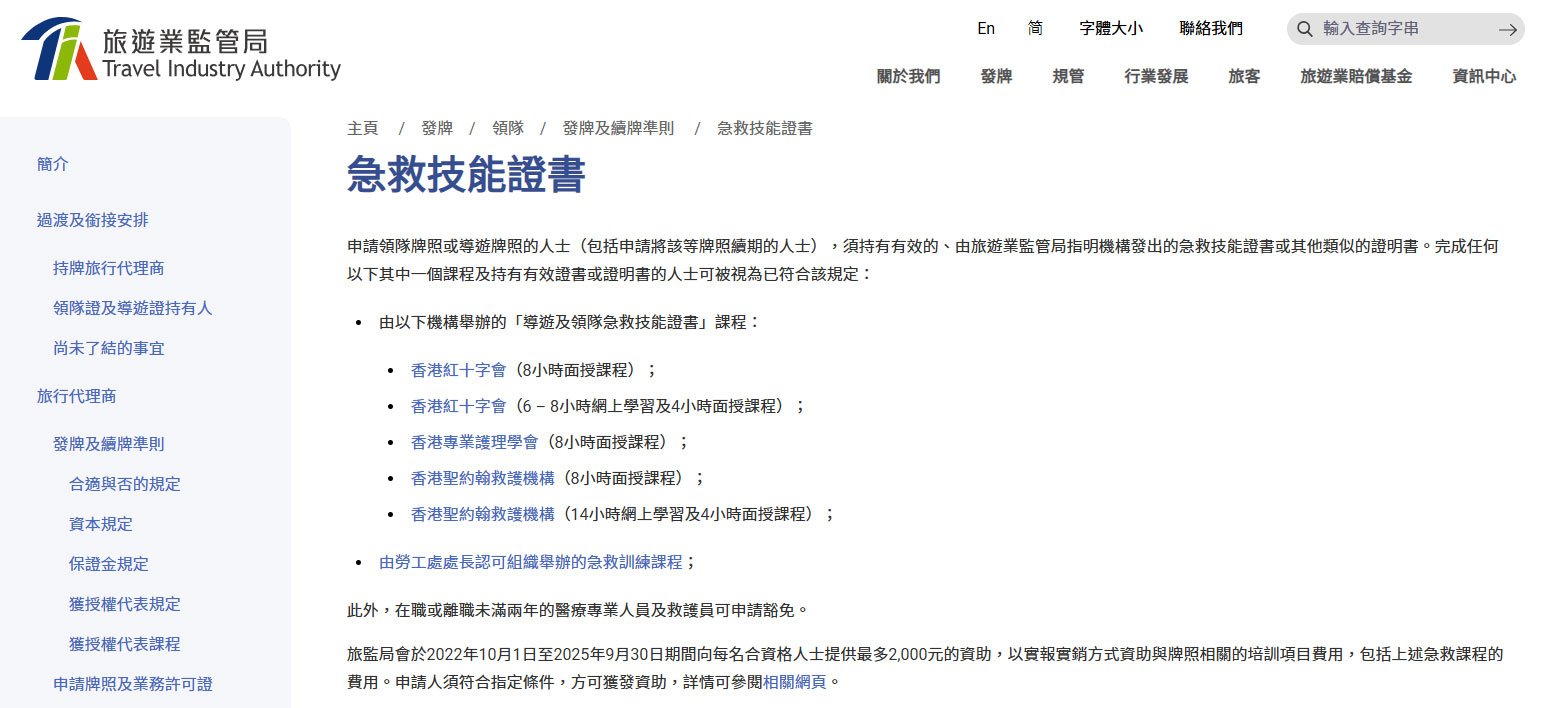

日本で旅行者を案内する通訳案内士の香港出身の友人に尋ねても、「考えつくのは、軽症ならば薬局で薬を買う、もし深刻ならば救急車を呼ぶ」という返事だった。ただ、彼女は自分が医療機関に付いていったとしても、通訳案内士の試験では医療通訳技能は求められていないため、自分が医療用語の通訳をできるかどうかは不安だとも言った(一方、香港においてはツアーガイド資格試験において救急医療技能の証明書が必須条件とされている)。

香港ではツアーガイド資格を申請・更新するときに、救急医療技能の証明書を所持していることが義務づけられている(香港旅遊業監管局) 拡大画像表示

香港ではツアーガイド資格を申請・更新するときに、救急医療技能の証明書を所持していることが義務づけられている(香港旅遊業監管局) 拡大画像表示

医療通訳者という資格はあるが、個人が探せるようにはなっていない

本来ならそんなとき役立つはずなのが、筆者が取得した医療通訳者資格だ。しかし、現状はそんな資格の存在を知らない旅行者が、個人的に医療通訳者を探し当てるのはほぼ無理である。もとより、この資格が医療ツーリズムに主眼を置いた医療関連機関での雇用に力を入れた通訳制度ゆえ、個人が緊急時に目的言語の資格通訳者を見つけ出せるシステムがない。

もちろん、一部自治体では常勤する医療通訳者がいたり、外国人の受け入れを積極的に行っている病院のリストを作っていたり、電話ボランティア通訳を手配できるサービスを準備していたりする。ただし、その貴重な試みも、病院のWebサイトの説明がグーグル翻訳などによるわかりにくい直訳表現だったり、日本的な長々しい説明が続いていたりと、緊急事態に陥った旅行者一人ひとりの立場に優しい情報提供だとは思えないことも多い。