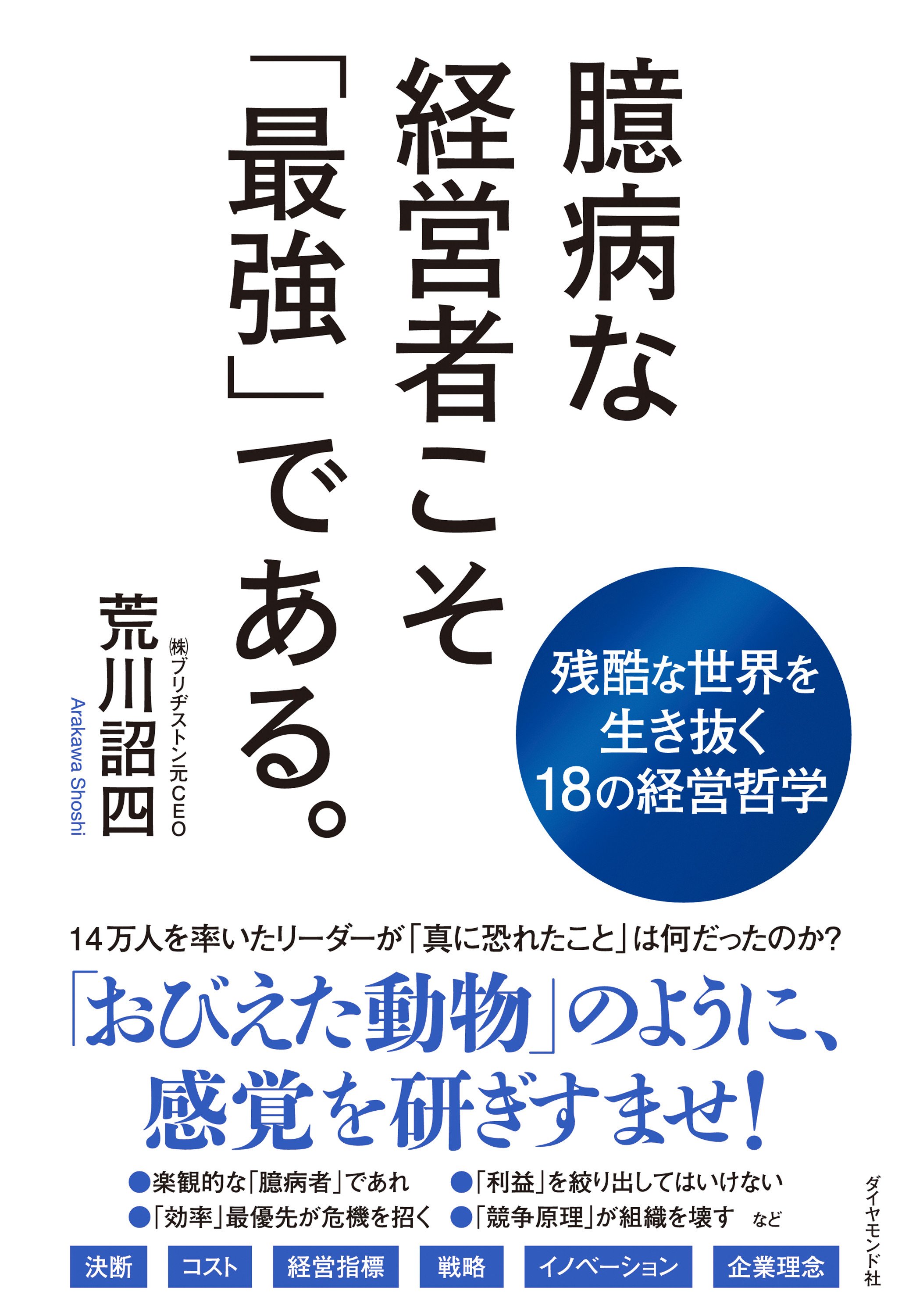

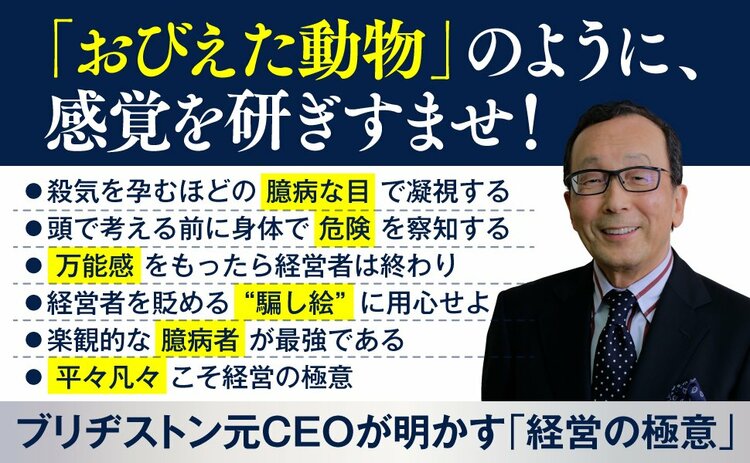

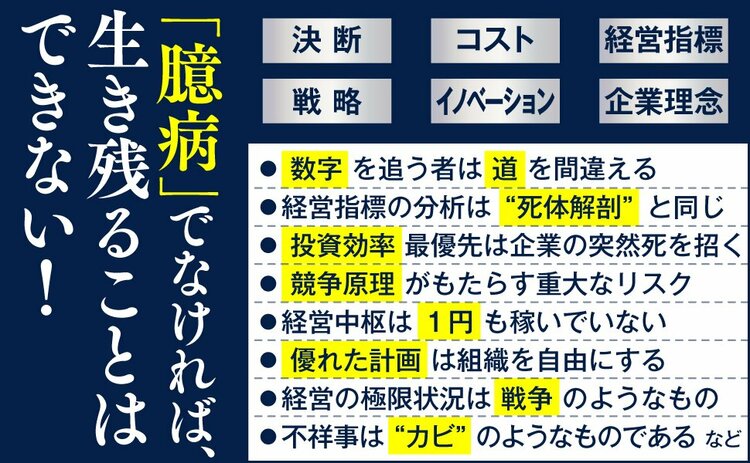

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「ホワイトゾーン」から出てはいけない

「時にはハンドをしてでも、ゴールを狙うべきときがある」

かつて、あるグローバルに事業を展開しようとしていた、ITベンチャーの経営者がそう語っているのを耳にしたことがあります。ビジネスをサッカーにたとえて、「時にはハンド(ルール違反)をしてでも、ゴール(成功)を狙うべきときがある」とおっしゃったわけです。

おそらくこの言葉には、「グローバル・ビジネスは生き馬の目を抜く過酷なものだ」という含意があったはずで、その点については、参入規制が一切ないタイヤ業界でグローバル・ビジネスを戦ってきた私も深くうなずきます。

しかし、その前提に同意したとしても、「ハンドをしてでも、ゴールを狙う」という言葉に私は賛成できません。というよりも、ブリヂストンのCEOとして、私は常々、「グレーなことをしなければ成功できないようなビジネスならば、そんな仕事はやらなくていい」と明言していました。

あるいは、ジョイント・ベンチャーを組んだり、ベンチャー企業を買収したりする時には、対象となる企業が「ハンドをしてでも、ゴールを狙う」という経営姿勢であると認められた時には、絶対にそれを認めることはありませんでした。

なぜなら、たった一度でも、「ハンドをしてでも、ゴールを狙う」という判断をしてしまった企業が、クリーンな経営姿勢(ホワイトゾーン)に立ち戻ることは至難のわざだからです。

むしろ、当初はグレーゾーンの領域だったにもかかわらず、時間の経過とともに、徐々にブラックゾーンに近づき、気がついたときにはブラックゾーンにどっぷり浸かっているようなケースが多いのが現実。そして、あるとき取り返しのつかない不祥事を引き起こし、経営の存続すらも危ぶまれるような事態に直面させられるおそれがあるのです。

組織には「慣性の法則」が働く

なぜ、そうなるのか?

組織には「慣性の法則」が働くからです。

つまり、一度なされた重要な経営判断によって、組織全体の行動規範のようなものがある程度固定され、そのままの状態がずっと続くということ。一度、「安易な道」を選べば、それ以降、組織全体が「易き」に流れるという「慣性の法則」が機能し始めるわけです。

そして、経営は常に「易き」に流れる誘惑とともにあります。

実際、自社が厳しい競争環境に置かれたときに、ホワイトゾーンで勝ち抜くのが難しいのは事実です。しかも、ライバルが「ハンドをしてでも、ゴールを狙う」という姿勢であれば、なおさらハードルは上がるでしょう。

つまり、「ハンドをしてでも、ゴールを狙う」という安易な方向に流れたほうが、短期的には、企業の生存確率は上がるということ。そのため、ホワイトゾーンに踏みとどまって厳しい努力するよりも、グレーゾーンに足を踏み入れたほうがいいという、「強い誘因」が働くのです。

そして、一度、グレーゾーンに足を踏み入れることによって「成功体験」をすると、難易度の高いホワイトゾーンでの成功をめざすよりも、安易な道を選ぶという「慣性の法則」が機能し始めます。

この「慣性の法則」はきわめて強固です。

組織のタガが緩んだことに危機感をもった経営者が、社内にあの手この手で働きかけても、組織をホワイトゾーンに戻すことに成功するケースはきわめて限定的だと思います。ホワイトゾーンからグレーゾーンへ、グレーゾーンからブラックゾーンへと足を踏み入れるのは簡単ですが、それに逆行するのはきわめて困難なのです。

ある方向に転がり始めたボールが、壁にぶつかるまで一直線に転がり続けるように、「安易な道」を進み始めた組織も、壁にぶつかるまでその方向にまっすぐ転がり続けるものなのです。

「グレーゾーン」で成功すれば、いずれ「ブラックゾーン」に至る

なぜ、組織の「慣性の法則」は強固なのか?

私は、組織に内在しているメカニズムに原因があると考えていますが、ここでは特に重要な二つのポイントについて指摘しておきたいと思います。

第一に、その企業の構造が、グレーゾーンにおけるビジネスに最適化されてしまっていることがあります。そのため、ホワイトゾーンに移行することによって、経営に深刻な悪影響をもたらすおそれがあるのです。

たとえば、グレーゾーンからホワイトゾーンに移行することによって、ライバル企業に対する優位性を維持することができず、市場のシェアをシュリンクさせてしまう可能性があるでしょう。

あるいは、ホワイトゾーンでビジネスをしようとすれば、どうしても手間や経費は増えるはずですから、既存の事業構造や組織構造を維持することができなくなるおそれもあるかもしれません。

誤解を恐れず、極端な表現をすれば、グレーゾーンからの脱却をしようとすると、「社長、おっしゃることはわかりますが、儲からなくなりますよ? それでいいんですね?」といった社内外からの無言の圧力にさらされることになるわけです。

そのため、よほど別の事業で好業績を上げているなど、経営余力のある時でなければ、ホワイトゾーンに回帰する決断をするのは、かなり難しいでしょう。現時点において、一応のところうまく回っているビジネスに根本的な修正を加えることには、どうしても慎重にならざるをえないメカニズムが働いているのです。

いや、むしろ、こう言うべきでしょう。

目先の利益を稼ぐために、いま立っているグレーゾーンよりも、よりブラックに近い領域に足を踏み入れる誘因のほうがはるかに強い、と。「メシを食っていくためには、綺麗事ばかりは言っていられない」という便利な言葉を言い訳に、その誘惑に負けていくのが自然な流れなのです。

なぜ、組織は「改革」に抵抗するのか?

第二に、「人事」の厄介さも指摘しておく必要があります。

グレーゾーンのビジネスで成長した会社には、当然のことながら、グレーゾーンで「結果」を出した従業員がいるということにほかなりません。

そして、多くの場合、「結果」を出して、企業に多大なる貢献をした従業員は、それに応じたしかるべき役職に就いているはずです。さらに、そういう従業員は一定の影響力を発揮して、社内にそれなりのフォロワーがいるのではないかと思います。

つまり、グレーゾーンのビジネスから訣別しようとすると、彼らのこれまでの仕事を否定することになるわけです。

もちろん、経営者としては、彼らが自らの意思で、「グレーゾーンから訣別して、ホワイトゾーンで頑張る」という決意をしてくれるように、粘り強いコミュニケーションをすることはとても大切なことです。

あるいは、カリスマ性のある経営者であれば、“鶴の一声”で、彼らの気持ちをガラッと変えるだけのパワーがあるのかもしれません。

しかし、これもかなり困難なのが現実です。

人間というものは、自分の成功体験を否定することに強い抵抗を感じるものだからです。

想像すれば誰でもわかるはずです。

私たちはなんらかの成功体験によって、組織や他者からの「承認」が得られ、ビジネスパーソンとしての「自信」ももたらされています。いわば、成功体験とは心の拠り所であり、これを手放すことには深刻な精神的なリスクが伴うのです。

それだけに、多くの場合、ホワイトゾーンへの移行には、社内的に強い抵抗を伴うことになりがちです。

どうにも埒が明かない場合には、人事権を行使して役職をはぎ取るほか手段がないというケースもあると思いますが、過去に会社に多大なる貢献をした人物を降格させるとなると、そこには確実に遺恨が残るでしょう。

しかも、その人物の影響を受けたフォロワーも一定数いるとすれば、新たに昇格した「それまでは異なる価値観をもつマネージャー」が現場との関係を構築するのにも困難が伴うことになりかねません。

このように、グレーゾーンのビジネスによって行われてきた「人事」が、改革に対する強力なブレーキとして機能してしまうのです。

組織に内在する「メカニズム」を熟知する

経営者は、こうした組織のメカニズムについて熟知しておく必要があると思います。

ひとつの経営判断をする時に、それが組織にどのようなメカニズムをもたらすのかを、解像度高くイメージできるかどうかは、その経営者の実力を大きく左右すると思うのです。

そして、組織のなかでさまざまな経験をすることで、そのメカニズムを熟知しているならば、「ハンドをしてでも、ゴールを狙う」という判断は怖くてできないはずではないかと、私は思います。

これまで論じてきたように、一度、グレーゾーンに足を踏み入れたら、組織メカニズムの歯車が回り出し、そこから抜け出すことがきわめて困難な状態に陥ることが想定されるからです。

だから、私は、ブリヂストンのCEOとして、ブラックゾーンは言うまでもありませんが、グレーゾーンにも足を踏み入れてはならないことを、絶対に揺るがしてはならない原理原則と明言していました。

すでに述べたように、社内からどんなに魅力的なビジネスが提案されても、少しでもグレーゾーンにはみ出るようなものであれば、「そんなことをしなければ成功できないようなビジネスならば、そんな仕事はやらなくていい」とはっきりと伝えました。

実際に、事業撤退を決断したこともあります。

国際的にかなり大きなビジネスとなっていた事業の担当者が、カルテルに関わっていたことがわかり、会社を揺るがす一大事に発展したことがありました。

その後、厳密な状況調査を行った結果、そのビジネスが置かれた状況から、カルテルに関わらなければ利益を出すことができない構造になっていることがわかったため、私は、社内の正規手続きを踏んだうえで、その事業からの撤退を決定。

世界約14万人いる社員・従業員に対して、「我が社はホワイトゾーンでしかビジネスをしない」という原理原則を改めて明示したのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)