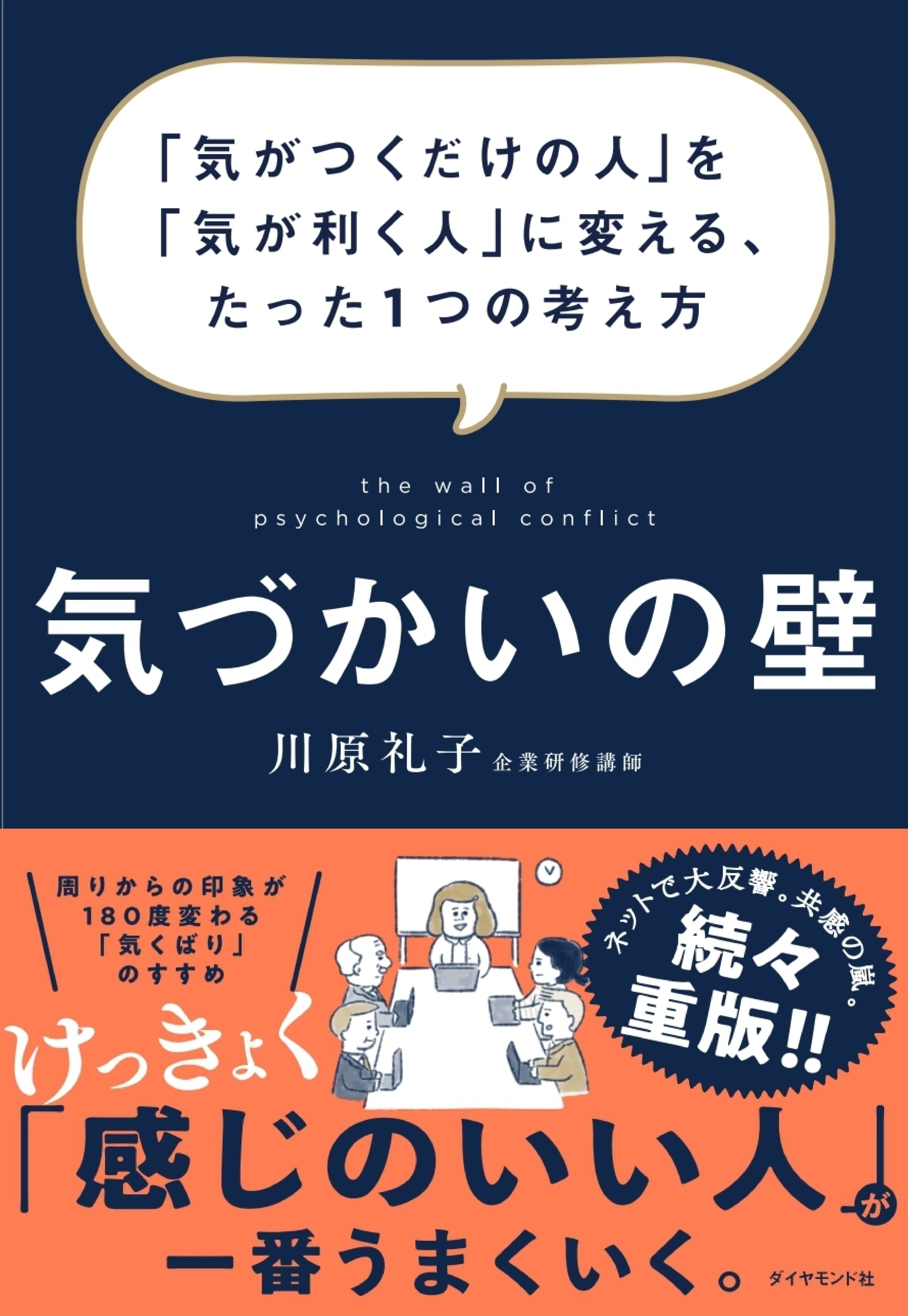

「この人の電話なら受けてもいいかも?」と思ってもらう、感じのいい人の特徴とは?

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さんです。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…!」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか? この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきたノウハウを、さらにわかりやすくお伝えします。本稿では、本書には入りきらなかった「気づかいのコツ」について紹介しましょう。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人の印象は最初の15秒で決まる

「〇〇さまのお電話でしょうか?」

見知らぬ番号からかかってきた電話に出て、こんなふうに自分の名前を言われたら、あなたはどう思うでしょうか。

実はこれ、私の実体験です。

「なぜ、私の名前を知ってるの?」と不信に思ったところで、さらに、「〇〇社ですが、いま、少しお時間よろしいでしょうか?」と続きました。

どのような要件かもわからないのに、時間があるなしを答えられませんでしたから、「どういったご用件でしょうか?」と聞くしかありませんでした。

結果的には、あるサービスの提案だったのですが、最初の印象が残念だったことから、早々にお断りをしました。

人の印象は最初の15秒で決まるとも言われています。

他のことをしているところを、遮るようにかかってくるのが電話。

「この人の電話なら受けてもいいかも?」と思ってもらうためには、電話をかけるときにも、気づかいが必要です。

知らないうちに「不快」にしてるかも?

電話をかけるときは、覚えておきたい6つのステップがあります。

① 名乗り ②相手確認 ③あいさつ ④理由 ⑤都合確認 ⑥お礼です。

―――――

私、〇〇社の川原と申します。(①名乗り)

おそれいりますが、山田さまでいらっしゃいますか?(②相手確認)

このたびは、私どものホームページからお問合せいただき、ありがとうございました。(③あいさつ)

ご返信する前に、2~3お聞かせいただきたいことがあり、お電話させていただきました。(④理由)

いま、5分ほど、お時間よろしいでしょうか。(⑤都合確認)

(いいですよ)

ありがとうございます。(⑥お礼)

―――――

という順番です。

「最初の名乗り」は、当たり前と認識している方は多いと思いますが、冒頭のように、理由を告げずに「いまいいですか?」と聞いてくる人は相当数います。

そして、知らない間に不快を与えています。

理由をつげずに、感じ悪さを与えているパターンが、もう一つあります。

それは、保留をするときです。

こちらから問い合わせをした際に、「少しお待ちくださいませ」と言って保留にされることはないでしょうか。

こんな時も、「では確認しますので、少しお待ちいただけますか?」と理由を言われれると、「私のために確認してくれる」という安心感が生まれます。

こうした、新人のころに学んだ「当たり前」が、気づくとおろそかになっていないでしょうか。

感じのいい人は、こうした「当たり前」をきちんとしています。

当たり前を踏まえたうえで、気の利く行動ができる人が、最終的に「あの人にお願いしたい!」と思われる人になっているのです。

(本記事は、『気づかいの壁』の著者・川原礼子氏が書き下ろしたものです。)

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ(C-Stories)を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。『気づかいの壁』(ダイヤモンド社)が初の著書となる。