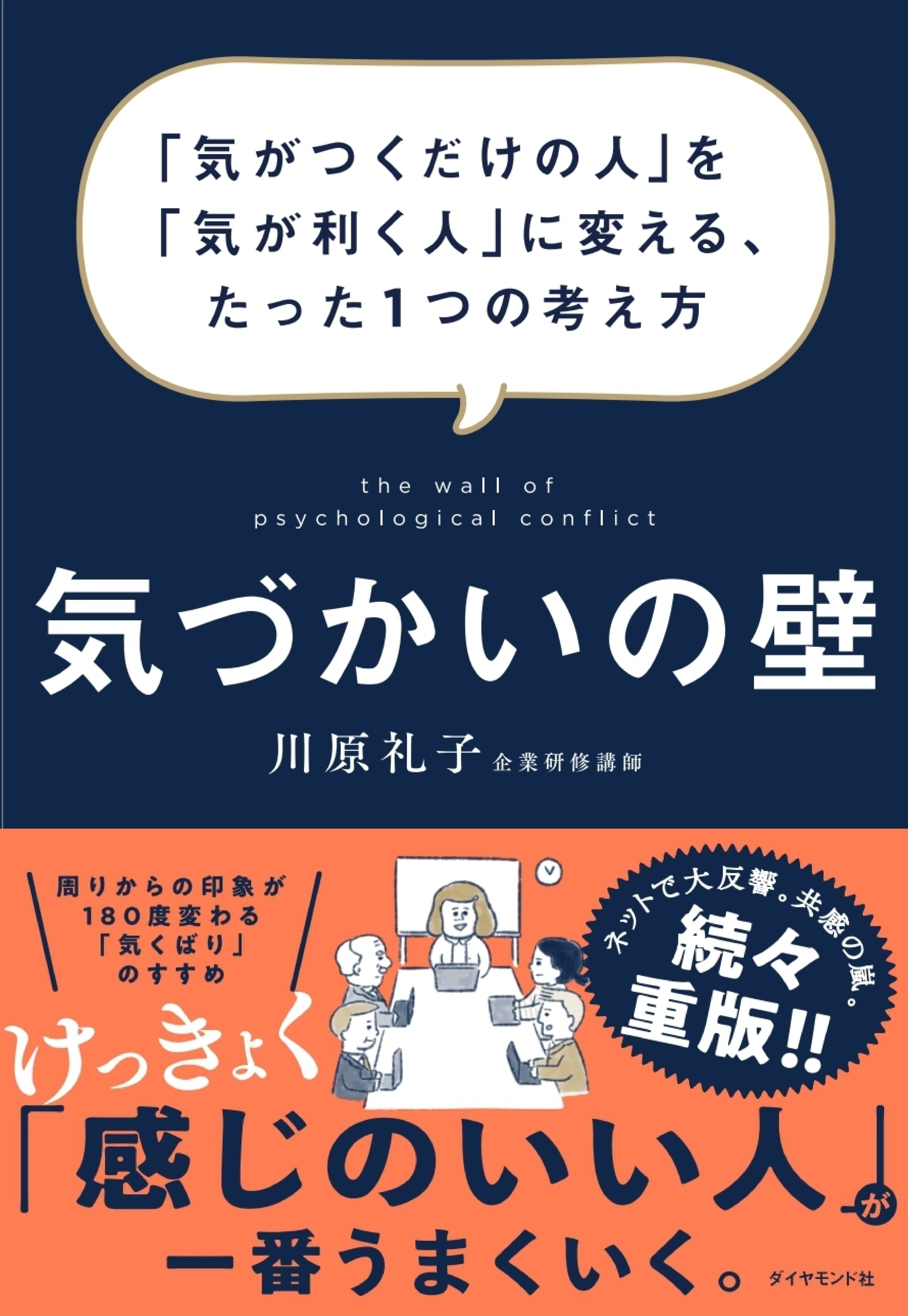

専門用語を連発する人は感じが悪い。じゃあ、感じのいい人は何に気をつけている?

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さんです。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…!」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか? この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきたノウハウを、さらにわかりやすくお伝えします。本稿では、本書には入りきらなかった「気づかいのコツ」について紹介しましょう。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「顧客視点」を持とう

長く一つのことを専門にしていると、わからなくなってくるのが「顧客視点」ではないでしょうか。

プロとしての経験を積めば積むほど、自分が提供するサービスや商品に対する知識が深まります。

ただ、その知識や業界の常識が当たり前になりすぎて、顧客の視点を忘れてしまうことがあります。

例えば、大事な人と一緒に訪れた、ちょっと値段のはるレストランで、バックヤードが丸見えになっていたら、がっかりしますよね。

店側にとっては「いつも通りの景色」かもしれませんが、お客様からすると、特別な空間が一気に日常の風景に戻ってしまいます。

どうすれば「顧客視点」を取り戻せる?

企業においても同じことが言えます。

長く同じ会社にいると、自社用語や業界の専門用語が当たり前になり、あたかも誰でも知っているような感覚になってしまうことがあります。

けれども、お客様や取引先にとっては、その言葉を連発されると「私の知識不足?」と感じたり、場合によっては「バカにされているのでは?」と思うことすらあるのです。

では、どうすればこの「顧客視点」を取り戻せるのでしょうか?

私がよくお勧めするのは、「新入社員や中途採用の社員の目線を借りる」ことです。

なぜなら、彼らは組織の中に入って間もないため、いわば「顧客に最も近い存在」だからです。

新入社員であれば、「この文章の中でわからない言葉、ある?」と聞いてみるだけでも、自分たちが無意識に使っている専門用語がどれだけあるかに気づけます。

また、中途採用の社員には、入社してしばらく経った頃に、「入る前と入った後で、知らなかった言葉や考え方はある?」と尋ねてみるのも有効です。

特に、他業界から来た人なら、より新鮮な気づきをもたらしてくれるでしょう。

顧客視点を忘れずにいるためには、フレッシュな目線を取り入れることが大切だと思います。

それだけで、提供するサービスやコミュニケーションが、より顧客に寄り添ったものになっていくはずです。

そして、意外と近くに、それをかなえてくれる人がいるものです。

近くにいる新人さんに、さっそく質問してみてくださいね。

(本記事は、『気づかいの壁』の著者・川原礼子氏が書き下ろしたものです。)

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ(C-Stories)を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。『気づかいの壁』(ダイヤモンド社)が初の著書となる。