●比較優位とは

一方、リカードは「たとえ相手より全ての技能において劣っている場合でも、交換や分業を行うことで双方に利益が生まれる」という、当時としては革新的な理論を示しました。それが「比較優位」です。

比較優位とは、「複数の選択肢(業務や生産物)のうち、自分が相対的に最も得意とするところに傾注すれば、全体の効率を高められる」という考え方です。

ポイントは、絶対的な強弱(絶対優位)ではなく、自分の中で、相対的にどれだけ得意かを基準にする点にあります。周囲と比較して、自分が優れているところを探すのではなく、自分の中でもっとも得意としているところに傾注するという考え方です。

自分の中で得意なものに

特化するということ

「イギリスとポルトガルでの毛織物とぶどう酒の生産」を例に考える

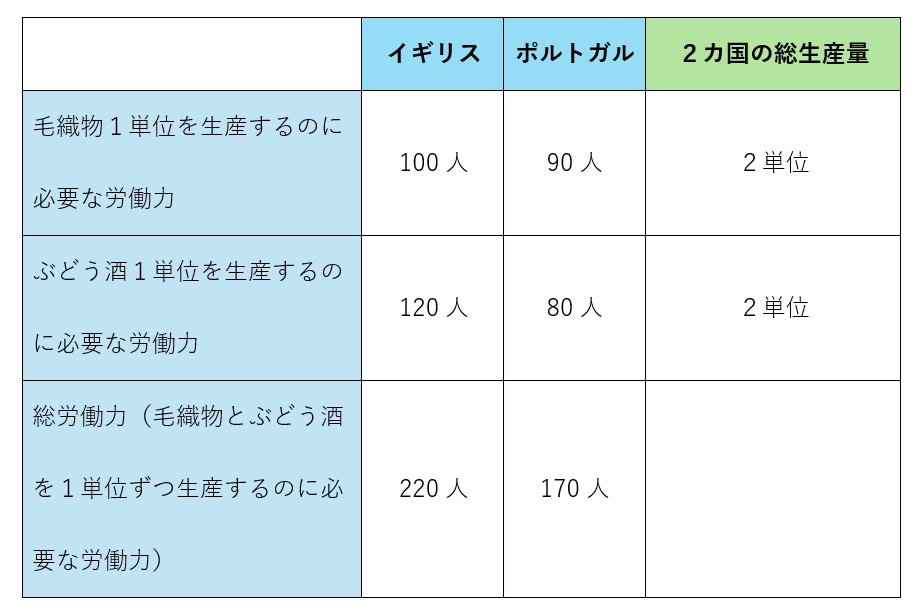

リカードが比較優位を説明する際に用いた有名な例が、「イギリスとポルトガルでの毛織物とぶどう酒の生産」です。いくつかの数字を使いながら、シンプルにイメージしてみましょう。

●絶対優位を持っているポルトガル

仮に、それぞれの国が以下のような労働力(人数)で1単位の製品を生産できるとします。人数が少なく済むほど効率が高い=優れていると考えてください。

・毛織物を1単位生産する→イギリス:100人、ポルトガル:90人

・ぶどう酒を1単位生産する→イギリス:120人、ポルトガル:80人

この数値を見ると、ポルトガルは毛織物もぶどう酒も、イギリスより少ない人数(コスト)で作れることがわかります。つまり、ポルトガルは両製品の生産で「絶対優位」を持っていることになります。

さて、ここで両国が貿易をする場合を想定してみましょう。