「普通に考えれば、イギリスはポルトガルに対して、勝ち目はない。ポルトガルはイギリスと貿易するメリットなんてないのでは?」と思えますよね。しかし、リカードはここで「比較優位」の概念を用いることで、両国が貿易(交換)をすると得をする可能性があることを示しました。

●イギリスとポルトガルの得意比率

なぜ貿易をしたらメリットが生じるのかを理解するには、「毛織物を1単位作るために必要な労働力」と「ぶどう酒を1単位作るために必要な労働力」を比較して、その比率(労働力がより少なくて済むほうを数値で表す)に注目することが大事です。

例えば、以下のような数字で考えてみましょう。

・イギリス 毛織物:100人で1単位、ぶどう酒:120人で1単位

→ 毛織物:ぶどう酒 = 100:120=5:6

イギリスは、ぶどう酒を作るよりも毛織物を作るほうが得意(労力が少なくて済む)

・ポルトガル 毛織物:90人で1単位、ぶどう酒:80人で1単位

→ 毛織物:ぶどう酒 = 90:80=9:8

ポルトガルは、毛織物を作るよりもぶどう酒を作るほうが得意(労力が少なくて済む)

イギリスは「毛織物」と「ぶどう酒」を比べた場合、毛織物を作るほうがぶどう酒を作るより相対的にコストが低い(100:120 = 5:6)。一方、ポルトガルはイギリスよりもどちらの品目でも労働力が少なく済むため絶対優位を持っていますが、毛織物よりぶどう酒を作るほうがコストが少ないため(90:80 = 9:8)、相対的にはぶどう酒のほうがより得意だといえます。

このことをリカードの言葉で表せば、

イギリス: 毛織物を作るほうに比較優位がある

ポルトガル: ぶどう酒を作るほうに比較優位がある

ということになります。

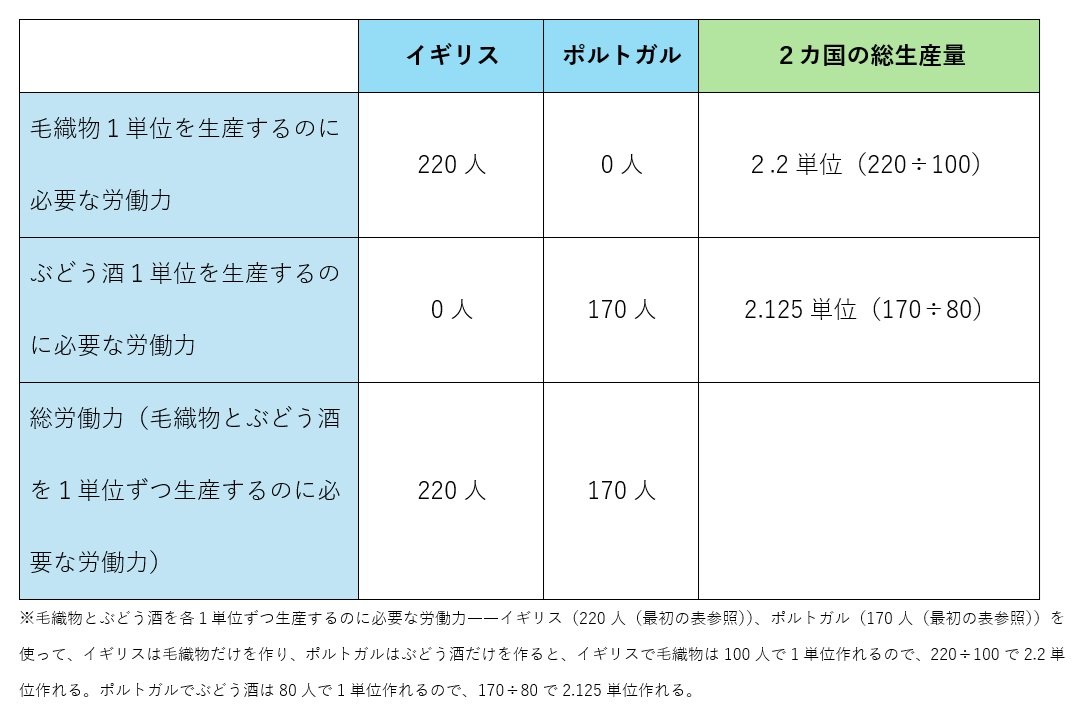

そして、それぞれ自分の中で得意なもの、つまり、イギリスは「毛織物に特化」、ポルトガルは「ぶどう酒に特化」して、それを交換し合う(貿易する)と、同じ量の労働力を投入した場合に、両国ともに以前よりも多くのぶどう酒や毛織物を手に入れることが可能になるのです。これがリカードの示した「比較優位」の基本理論です。

この理論がすばらしいのは、誰にとっても、比較優位が有利に働くという点でしょう。