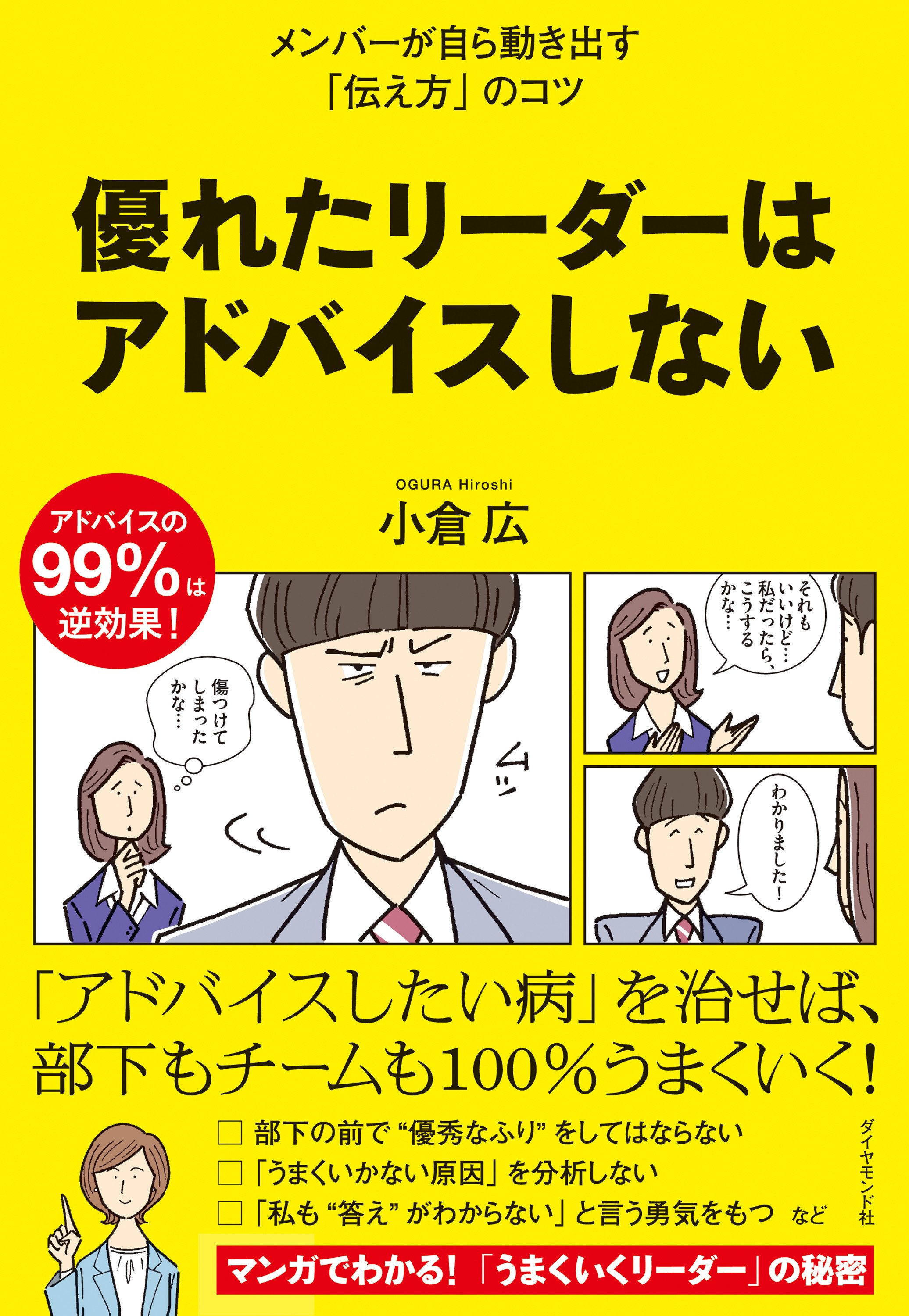

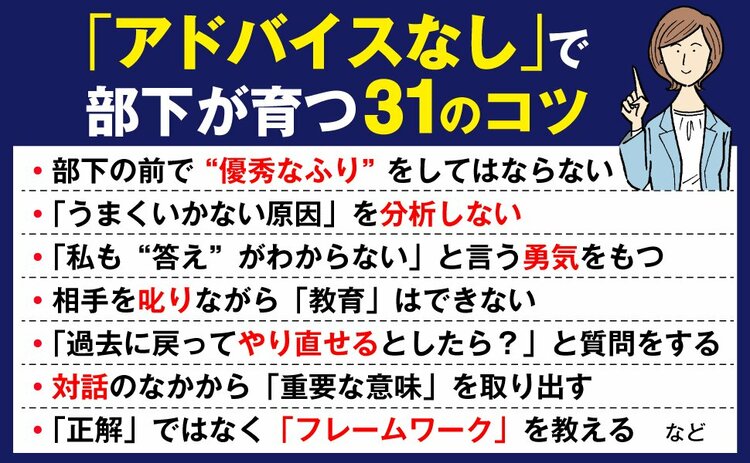

どうやって部下とチームを育てればいいのか? 多くのリーダー・管理職が悩んでいます。パワハラのそしりを受けないように、そして、部下の主体性を損ねるリスクを避けるために、一方的に「指示・教示」するスタイルを避ける傾向が強まっています。そして、言葉を選び、トーンに配慮し、そっと「アドバイス」するスタイルを採用する人が増えていますが、それも思ったような効果を得られず悩んでいるのです。そんな管理職の悩みを受け止めてきた企業研修講師の小倉広氏は、「どんなに丁寧なアドバイスも、部下否定にすぎない」と、その原因を指摘。そのうえで、心理学・カウンセリングの知見を踏まえながら、部下の自発的な成長を促すコミュニケーション・スキルを解説したのが、『優れたリーダーはアドバイスしない』(ダイヤモンド社)という書籍です。本連載では、同書から抜粋・編集しながら、「アドバイス」することなく、部下とチームを成長へと導くマネジメント手法を紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

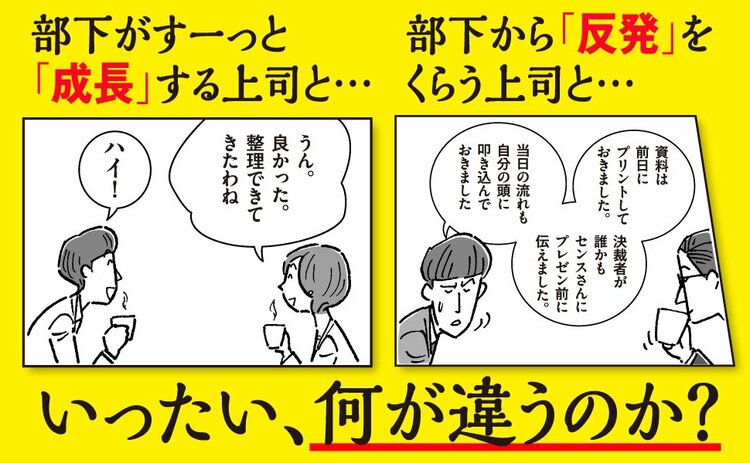

「教示型」リーダーと「回避型」リーダー──。

私が見るところ、世の中の上司・管理職の大半はこのどちらかに分類されます。

部下に積極的に指示・命令・指導する「教示型」と、そうした「教示」を避けようとする「回避型」の2つのパターンです。

ただし、かつての私がそうだったように、最初は「教示型」でやっていたものの、その結果部下たちに嫌われて、マネジメントが成立しなくなり、「回避型」へ路線変更したリーダーも意外に多いのではないでしょうか?

しかし、「回避型」ではチームを制御しきれなくなって、やむなく「教示型」へと回帰する。私自身がそうでしたが、このように両者の間を“振り子”のように行ったり来たりする上司が多いのではないかと思います。

その間、部下との人間関係を傷つけ、チームや組織の活力を削ぎ、思うように業績を上げることもできないまま、自分自身をすり減らしていく……。そんな不毛な日々を終わらせ、職場のリーダーとして充実した仕事をするためには、「教示型」と「回避型」の軌道から脱出して、全く次元の違うリーダーへと「質的な転換」を遂げる必要があるのです。

「共創型リーダー」への転換が求められている

それが、「共創型」リーダーへの転換です。

繰り返しますが、「教示型」が「回避型」に変わったとしてもそれは本質的に“同じ穴のムジナ”です。一つの軸の上における「教示量」の多寡でしかないからです。

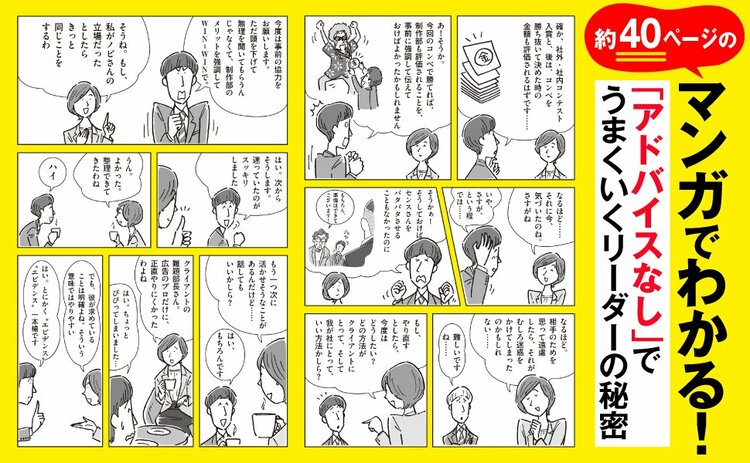

そうではなく、私たちが目指すべきリーダー像は「教示」、すなわち「答えを教える」ティーチング型リーダーではなく、コーチングやカウンセリングの理論や技法を踏まえつつ、部下と共に「答え」を創り出すプロセスをとおして、部下に自分で考えること、さらには自己決定することを促し、それを心から支援する「共創型」リーダーと呼ぶべき存在です。

しかし、こういうと必ずといっていいほど、次のような反論をされます。

「私は確かに“教示型”(もしくは“回避型”)に当てはまっているかもしれません。しかし、これまで私は会社で十分に成果を上げてきたし、部下もたくさん育成してきた。何も、しち面倒くさい“共創型”なんぞをやらなくても十分にやってこられたのです。だから、これからも今のままで大丈夫です」と。

たしかに、私が企業研修で「“教示型”“回避型”から“共創型”への生まれ変わり」を説く度に、そのようにおっしゃる方は一定数いらっしゃいます。

そして、それら「教示型」「回避型」でうまくいっておられる方々にじっくり話を聴いたところ謎がとけました。なんと彼らが活躍していた職場の大半は、“昭和の職場”だったのです。

「ビジネスモデル」が変われば

「リーダーシップ」も変わる

私が定義する“昭和の職場”とは、右肩上がりの経済成長が当たり前だった時代に、欧米や日本のトップ製品・サービスのまねをして、より安く、早く、大量に生産することで成功してきた古いビジネスモデルと、それに最適化されたワークスタイルである「マニュアル・レイバー」の職場を指しています。

現在の日本経済は、「右肩上がり」とはほど遠い低成長ですが、それでも時代に合わせて生まれ変わることができず、いまだに“昭和モデル”のままで生き残っている企業もたくさんあります。

これらの職場におけるワークスタイルは、ピーター・ドラッカーが定義したように、マニュアルや上司からの指示に従い、単調な作業を繰り返す「マニュアル・レイバー」となります。

そして、このような「マニュアル・レイバー」に最適化されたのが“昭和型”の管理スタイル、つまりは「教示型」リーダーシップと「回避型」リーダーシップです。

たとえば、「教示型」でビシビシと指示を出す、中小企業の社長や本部長はいまでもたくさんいらっしゃるでしょう。なかには、一見すると“平成・令和型”のようなソフトな口調を心がけているけれど、本質的には「指示」と何も変わらない「アドバイス」を頻発するリーダーもいらっしゃるかもしれません。

そんな“昭和型”リーダーと、「回避型」の中間管理職の組み合わせは、ある意味で完璧です。なぜなら、「回避型」の中間管理職は、“昭和型”リーダーと現場の緩衝材としての機能を果たすからです。

このような環境ではしち面倒くさい「共創型」リーダーシップなど必要ないばかりか、むしろ害悪。「教示型」と「回避型」こそが正義なのです。

ここからわかることは、「教示型」「回避型」はすべての場面で効果がないわけではないということです。むしろ、「マニュアル・レイバー型」の組織ではうまく機能していたのです。

「ナレッジ・ワーク」に最適化した

リーダーシップ・スタイルとは?

しかし、確実に時代は変わりました。

“昭和”のビジネスモデルやマニュアル・レイバーは、ロボット、AIなどにより駆逐されつつあります。

しかも、欧米や日本のトップ製品・サービスのまねをすればいいという、「答え」のある時代はとっくの昔に過ぎ去りました。

現代は、「答え」のない時代です。

そのような環境のなかで、リーダーや上司が、本来はありもしない「ただ一つの正解」を「教示」するという、「マニュアル・レイバー」で生き残ることなどできるはずがありません。

メンバー一人ひとりが、めまぐるしい外部環境の変化を敏感に感じ取りながら、主体的かつ自由にさまざまな知恵やアイデアを出し合い、時に建設的摩擦を起こしながらも、試行錯誤を重ねることによって、「革新的価値」を創造していく「ナレッジ・ワーク」こそが求められる時代なのです。

ところが、企業社会全体としては、「マニュアル・レイバー」から「ナレッジ・ワーク」へと、すでに生まれ変わっているにもかかわらず、「教示型」もしくは「回避型」リーダーシップが従来どおり横行しているのが現実です。

「ワークスタイル」だけが変わり、「リーダーシップ」は旧態依然のままというミスマッチが起きているのです。

リーダーシップに高い関心をおもちの方であれば、ここまでの理論展開で、「リーダーシップ・スタイルも変わらなくてはうまくいかない」ということをよくご理解されていることと思います。

しかし、「頭」でそのように理解することと、これまで実践してきた「教示型」「回避型」リーダーシップを捨て去り、「共創型」リーダーシップを実践していくことの間には、大きな隔たりがあるのも現実です。

それは、かつて「教示型」と「回避型」の間を行ったり来たりしていた私自身が、骨身に染みてわかっていることです。

しかし、「ただ一つの正解などない」「自分は正解を知らない」という真理さえ認めることができれば、誰だって「共創型」リーダーへと質的転換を遂げることができます。そして、「正解」や「ヒント」を言おうとするのではなく、「自分も正解を知らない」という前提に立って、部下と一緒に「正解」を創造しようとするリーダーこそ、一流なのです。

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。