いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

怒りっぽい人は地獄を生きている

地獄は死後の世界だけにあるわけではなく、いま生きている世界が地獄になることもある。

「怒る(瞋る)は地獄」とは日蓮上人が説いた言葉だ。仏教の教えを「怪談説法」のかたちでわかりやすく解説することで人気となった三木大雲さん(蓮久寺住職)によると、「怒りっぽい人は誰からも助けてもらえなくなり孤独となるから、地獄にいるのと同じだ」という意味らしい。

確かに、怒りっぽい人にはあまり近づきたくない。私が勤めていた会社でも、怒ってばかりいる上司はみんなに嫌われていて、商談から戻って来るのがわかると部下たちはサーッと逃げるように帰っていったものだ。仕事はできるかもしれないが、孤独なのだ。だからよりいっそう怒るというスパイラルに入っていたのだろう。

怒ってばかりいると、自らの身を地獄に置くことになる。

怒りの原因は何か?

しかし、自分だって怒りたくて怒っているわけじゃない。怒らせるようなことをする人がいるからいけないんだ。そう言いたくなる人もいるだろう。

三木住職はこうも言っていた。

「怒」は、奴(やつ)の心と書く。「あいつのせいで」「あいつが○○だから」と、他人の責任だと考えるから怒りになるのだと。

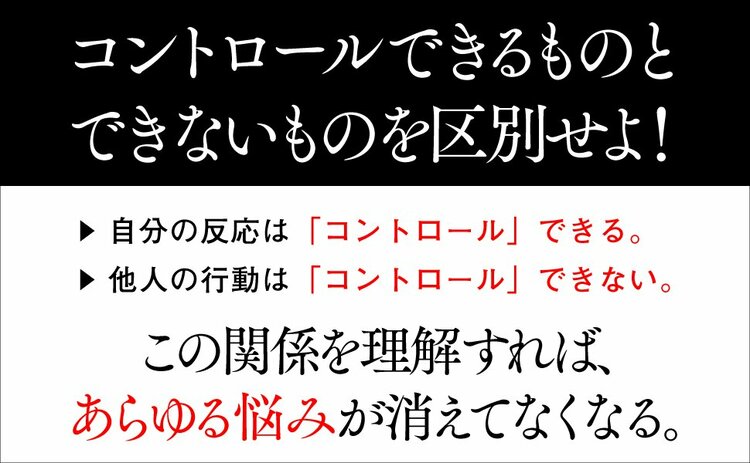

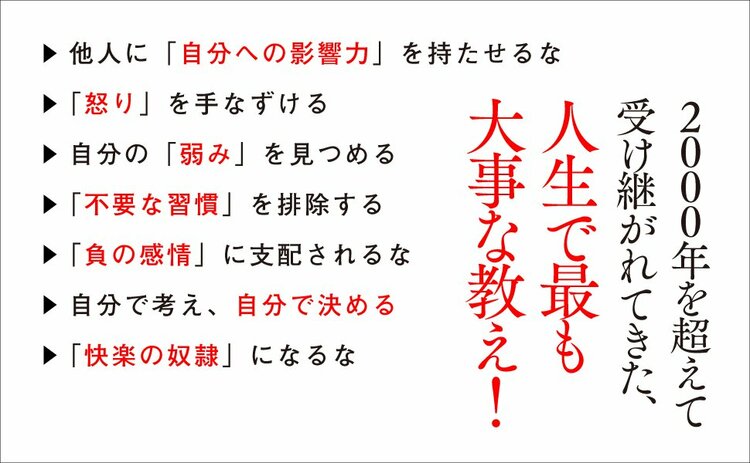

こうした教えは、ストア哲学に通じるところがある。

ローマ皇帝であり哲学者でもあったマルクス・アウレリウスは、怒りは「自分の意見にほかならない」と言っている。

他人に振り回されて生きたいか?

なぜなら他者の行動の根拠は、彼らを支配している道義のなかにあるからだ。

わたしたちの心をかき乱すのは、自分の意見にほかならない。

そうした意見は捨て去り、他者の行動を嘆かわしいものとみなす判断を却下すると決意せよ。

そうすれば、怒りは消え去る。(マルクス・アウレリウス『自省録』)

――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より

「あいつのせいで」「あいつが〇〇だから」というのは自分の意見でしかない。こうした意見を捨て去ってしまえば、怒らなくてすむ。

たとえば部下のミスをリカバリーするために残業せざるをえなくなったとき、どう考えればいいだろう。

「あいつのせいで」と腹が立ちそうなところである。しかし、他者の行動を嘆かわしいものとみなす判断を却下した場合、そこにあるのは単に「部下が仕事上のミスをして、対処する必要がある」という現実だけだ。

この現実に対して、思いたいように思うことができる。たとえば、「部下がミスをしてくれたおかげで、自分のリカバリー能力を上げるチャンスができた」と考えることも可能だ。自分の意見は自分でコントロールできるのだから、この部分に関しては自由である。

すぐに怒ったりイライラしてしまう人は、人生を他人に振り回されながら生きることになる。一方で、意識的に心を安定させ、落ち着いた日々を送れるようになれば、自分主体で人生を歩むことができる。

この世界を天国にするには

「怒るは地獄」とは、私たちの心にある十の状態(十界)のうち、怒りによって現れる「地獄界」を表したものだ。

さらに、十界には地獄と反対の「天」もある。では、どうすれば天国(天界)か。

「喜ぶは天」だという。

どんなことも喜べる人は、天国にいるのと同じだ。喜びばかりの世界になる。いつも楽しそうに喜んでいる人は人を惹きつけるし、困ったときも周りの人に助けてもらえるだろう。

「自分の意見」を変えるだけで、この世界は地獄にもなれば天国にもなるのである。怒ってばかりいるより、あらゆることを喜べる人になりたいと思う。

(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)