口座が凍結されて“葬儀費用も出せない”…知らないと詰む相続の落とし穴

相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。

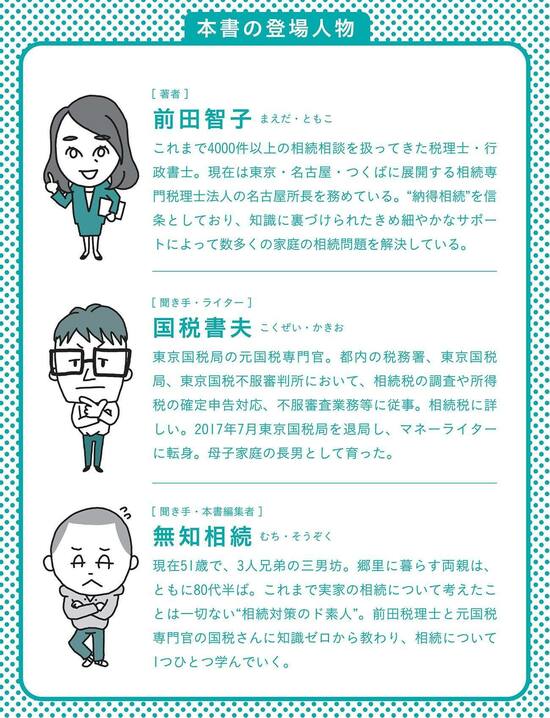

本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

凍結口座からお金を取り出す「ある制度」とは?

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

「死亡届を出すと口座が凍結される」は誤解?

無知 そういえば、人が亡くなると預金口座が凍結されると聞きます。相続人が銀行で手続きをしていなくても、役所から銀行に情報が伝わって、銀行が口座を凍結してしまうのでしょうか?

前田 「役所に死亡届を出すと預金が凍結する」と勘違いしている人が多いようですよね。でも実際には、役所が銀行に情報を流すことはないので、死亡届と預金の凍結に直接的な関係はありません。

国税 そう思っていました。

前田 そうでしたか。ただ、死亡届自体は影響しなくとも、何らかの理由で銀行が被相続人が亡くなったことを知ったら、勝手に口座が凍結されることはあり得ます。

たまたま葬儀場を銀行員がとおりかかったとか、地域の噂話で知られたとか、そのようなことがきっかけになります。

その意味では、メガバンクよりも地域に密着した信用金庫などのほうが死亡情報を把握する可能性が高く、凍結されやすいでしょう。とくに相続税がかかるような資産家の場合、噂が出回って口座が凍結されてしまうのです。

口座凍結のきっかけは「相続人の行動」かも?

国税 預金口座が凍結されると、家族といえども預金を動かせなくなりますよね。凍結を避けたいとき、どうすればいいですか?

前田 たまたま銀行員が死亡を把握するケースは防ぎようがないですが、相続人の行動がきっかけで凍結されることもあるので、それは気をつけたほうがいいです。たとえば、相続が起きたあと、相続人が毎日のように現金を引き出すことがありますが、これがきっかけで口座が凍結されることがあります。

今はATMの1日あたりの引き出し限度額が設定されているので、まとまったお金を引き出すには、何日もかかります。普段とは違う出金が続けば、銀行は「何かあったのでは?」と感づいて、やがて相続があったことがバレて凍結されてしまいます。

凍結されると困るけど、メリットもある?

国税 そうなのですね。そもそもの話ですが、口座が凍結されるのは避けたほうがいいですか?

前田 それはなんとも言えません。口座が凍結されると、いろいろな支払いに困る可能性があります。たとえば、葬儀代を出せるだけのお金が相続人になければ、亡くなった被相続人の口座から引き出そうと思いますよね。

そのときに口座が凍結されていると困ります。口座引き落としの代金も支払えなくなり、個別に支払わなくてはいけなくなるので、これをめんどうに感じる人もいるでしょう。

無知 じゃあ、やっぱり凍結されないように注意しないと。

前田 ただ、口座を凍結させることには、メリットもあります。相続人の誰かが勝手に預金を引き出して、使い込む事態を防げるからです。こういう使い込みがあとでバレると、家族がモメるきっかけになりますから、これを防ぐためにあえて口座を凍結させるのは1つのやり方です。

無知 ある意味、口座凍結が防衛手段になるんですね。

葬儀代や生活費は「事前準備」が安心

国税 いずれにしても、口座が凍結される可能性をゼロにはできないわけですよね。やはり葬儀代などで必要なお金は、相続が起きる前に下ろしておいたほうがいいでしょうか。

前田 相続人が十分なお金を持っていないのであれば、葬儀代だけでなく、のこされた家族の生活費3ヵ月分の現金を確保しておくと安心です。たとえば、夫婦で生活していて夫が亡くなったのなら、妻が3ヵ月間は問題なく生活できる資金は確保しておきましょう。

![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)