写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

*本記事はきんざいOnlineからの転載です。

抜本再生の主戦場は準則型私的整理へ

近時、中小企業の抜本的な事業再生(負債圧縮を伴う金融支援を必要とする事業再生。以下、抜本再生)で利用される主な手続きは、次の二つの理由によって、再建型法的整理手続きから準則型私的整理手続きに移行している。

(1)金融債権のみを権利変更の対象とし、商取引債権の弁済が継続され、手続きが公表されないため事業価値への影響が少ない

(2)公正中立な第三者関与の下で手続きが進行され、資産評定基準、再生計画の数値基準等の準則充足につき調査報告書が提出されるため、手続きの公正性や再生計画の履行可能性が一定程度確保されている

産業再生機構等に代表される初期の準則型私的整理の枠組みは、不良債権処理、つまりバブルの後遺症からの日本経済の再建という債権者の目線も設計に加味されていた。しかしリーマンショック以降は、中小企業の利用も想定し、手続きが一部柔軟化された事業者寄りの枠組みも増加した。事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)や中小企業の事業再生等ガイドラインといった民間主導の手続きも制定され、現時点では一通りのメニューが整備されている。

中小企業で増加する身売り型スポンサー案件

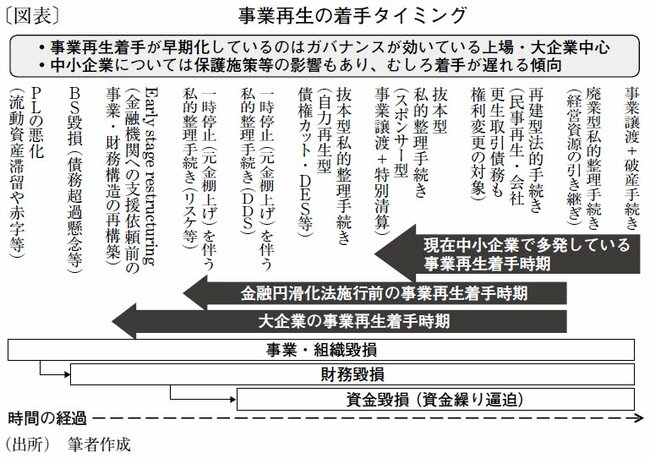

しかし、支援メニューの充実とは裏腹に、準則型私的整理で必ずしもメインシナリオではないスポンサー型の抜本再生案件が近年増えている。一般に、再生局面にある事業者は、時間の経過とともに事業価値が減少し、打ち手が狭まり再生可能性が失われていく。そのため、なるべく事業や財務の棄損が少ない段階で手を打つことが望ましい(図表)。

この点、大企業は株主主導のコーポレートガバナンス強化の傾向を反映し、金融支援を受ける前の早期段階で再生にかじを切る事例が増加する一方、中小企業の抜本再生着手時の事業・財務の毀損状態は従前に比して悪化している。