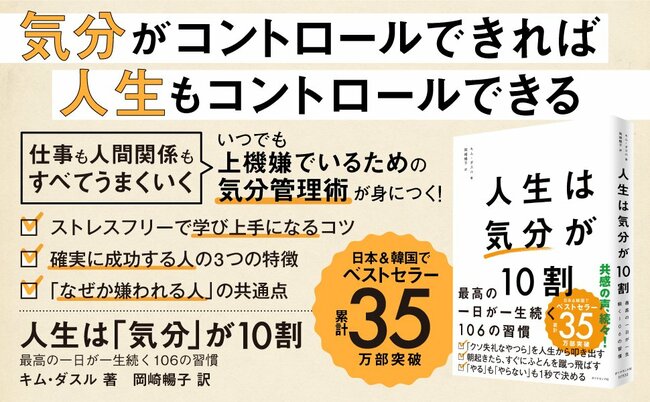

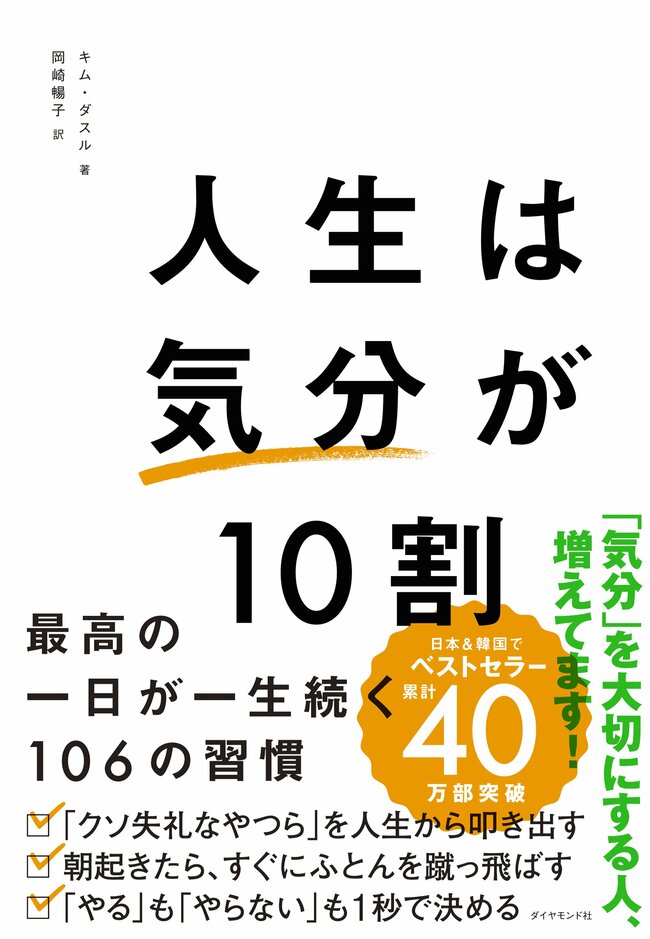

YouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」で、メンタルの病気について発信し続けている、早稲田メンタルクリニック院長の益田裕介医師。本記事では、日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』(キム・ダスル著、岡崎暢子訳)の邦訳1周年を記念して、益田裕介医師に気分とメンタルの関わりについてインタビューを行った。本記事では、精神的な健康を保つために重要な要素となる「友達」の作り方について精神科医の視点から解説する。(取材・文 ダイヤモンド社書籍編集局 工藤佳子)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「自分から与える」のが大切

――大人になってから友達を作るには、どうしたらいいのでしょうか?

益田裕介(以下、益田) いや、正直、めちゃくちゃ難しいですよね。誰も答えは分からない。僕自身も若い頃は友達が少なかったですけど、大学受験のときに寮に入ってでようやくできた、というくらいで。大人になってからは、本当に難しいと思います。

社会人になると利害関係が絡むことも多い。でも、だからこそ、ちょっとした“気の合う瞬間”を大事にする。

たとえば、同じ職場でたまたま雑談が盛り上がったとか、他社の同業者と飲みに行って「この人、友達かも」と思ったとか。そういう感覚を大事にしていくことだと思います。

僕の場合も、開業医の会や、YouTube仲間、患者会やオンライン自助会みたいな場で出会った人たちがいる。いわゆる“がっつりした友達”じゃなくても、その時々でゆるくつながる仲間がいるって、すごく大事です。

ただ、やっぱり友達を作るには、最初に“自分から何か与える”ことが必要なんですよ。ちょっとした気遣いや声かけでもいい。

それに対して、きちんと返してくれる人がいたら、そこから友達関係が生まれるんです。そういう意味でも、日頃から誠実に人と接することが、一番の秘訣かもしれません。

こちらが「損をしないこと」も重要

――どんな人と友達になるのがいいのでしょうか。

益田 結局、友達になりやすいのは“パーソナリティ・ファンクション(人格機能)”が高い人です。つまり、人間としての信頼感とか、そういう力がある人。

逆に言えば、詐欺師とか、陰謀論にすぐ染まるような人は、友達には向かない。こちらが損しないように、相手を見る目も必要なんですよ。

あと、友達って「同じような価値観を持った人」と自然に集まりがちです。でも、そこで嫉妬が生まれたり、人間関係のトラブルになったりすることもある。

だから、仲がいい人たちの中でも、ちょっとした距離感や、空気を読むバランス感覚がすごく大事になるんですよね。

とはいえ、そもそも大人になってから友達って「できるのか?」ってところから悩む人も多いと思います。僕もそうですし、正直みんな答えがわからないから苦労してる。

結局、出会いがなくてもマッチングアプリや街コンで頑張って恋人を探すのと似ていて、皆どこかで“突破口”を見つけようとしてるんですよ。

職場でたまたま気の合う人がいたとか、趣味の場や飲み屋で知り合った人とか、ママ友・パパ友とか。偶然の接点をどうつなげていくかなんだと思います。

だからこそ、一度できた友達は本当に大事にすべきです。

早稲田メンタルクリニック院長。精神保健指定医、精神科専門医・指導医

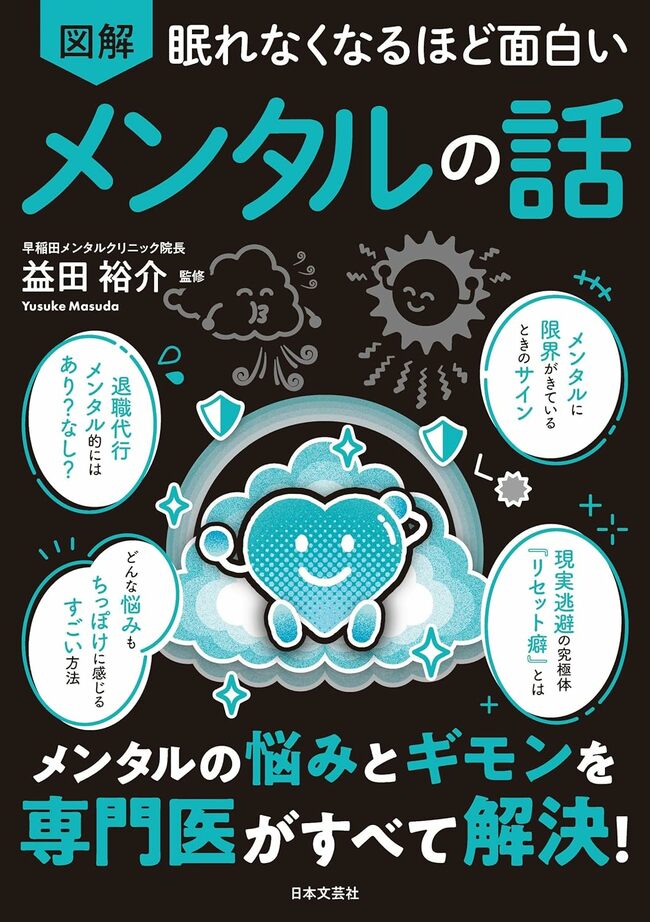

防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、早稲田メンタルクリニックを開業。YouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」を運営し、登録者数60万人を超える。患者同士がオンライン上で会話や相談ができるオンライン自助会を主催・運営するほか、精神科領域のYouTuberを集めた勉強会なども行っている。著書に『精神科医が教える 親を憎むのをやめる方法』(KADOKAWA)、『精神科医の本音』(SBクリエイティブ)、『【心の病】はこうして治る まんがルポ 精神科に行ってみた!』(扶桑社)、『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話 メンタルの悩みとギモンを専門医がすべて解決!』(日本文芸社)などがある。