上司は学校の“先生”ではない

情報収集の次に大事なのは、「介入のしかた」です。少々極端な例になるかもしれませんが、ガツンと介入するのは避けたほうがいい。

人間関係は相互作用の積み重ねであることが多いため、上司の解釈によって判断しても、それが正解であるとは限りません。

また、上司の介入が習慣になるのも避けたい。何かあったら毎回上司が動く――いわば小学校の先生みたいな状態になることは、組織の成長の観点からも望ましくありません。

成長の機会として支援する、そんな関わり方が望ましいと思っています。

まずは「一晩寝かせる」

人間関係の相談を受けたときって、上司自身もストレスを感じることがある。

責められてる気がしたり、「なんとかしなきゃ」と思って焦ったり。でもそこで反射的に動いてしまうと、間違う可能性が高い。

だから、介入するかどうかをすぐに決めないこと。まずは「寝かせる」「一晩置く」くらいの余裕が必要です。

それには体力もいるし、経験もいる。とにかくすぐに反応しない。それが、マネジメントとしての成熟につながっていくと思うんです。

ケースによってはエスカレーションも

一方で、いわゆるハラスメントやうつ病など、専門家による判断が必要な場合は、管理職であっても、法や医学について素人である上司が勝手に判断してはいけません。

1on1を行うことによって、上司の想定外をこえる判断を求められることもありますが、

その時は自分で判断せず、(上司の上司に)エスカレーションしたり、専門職などに相談するようにしてください。

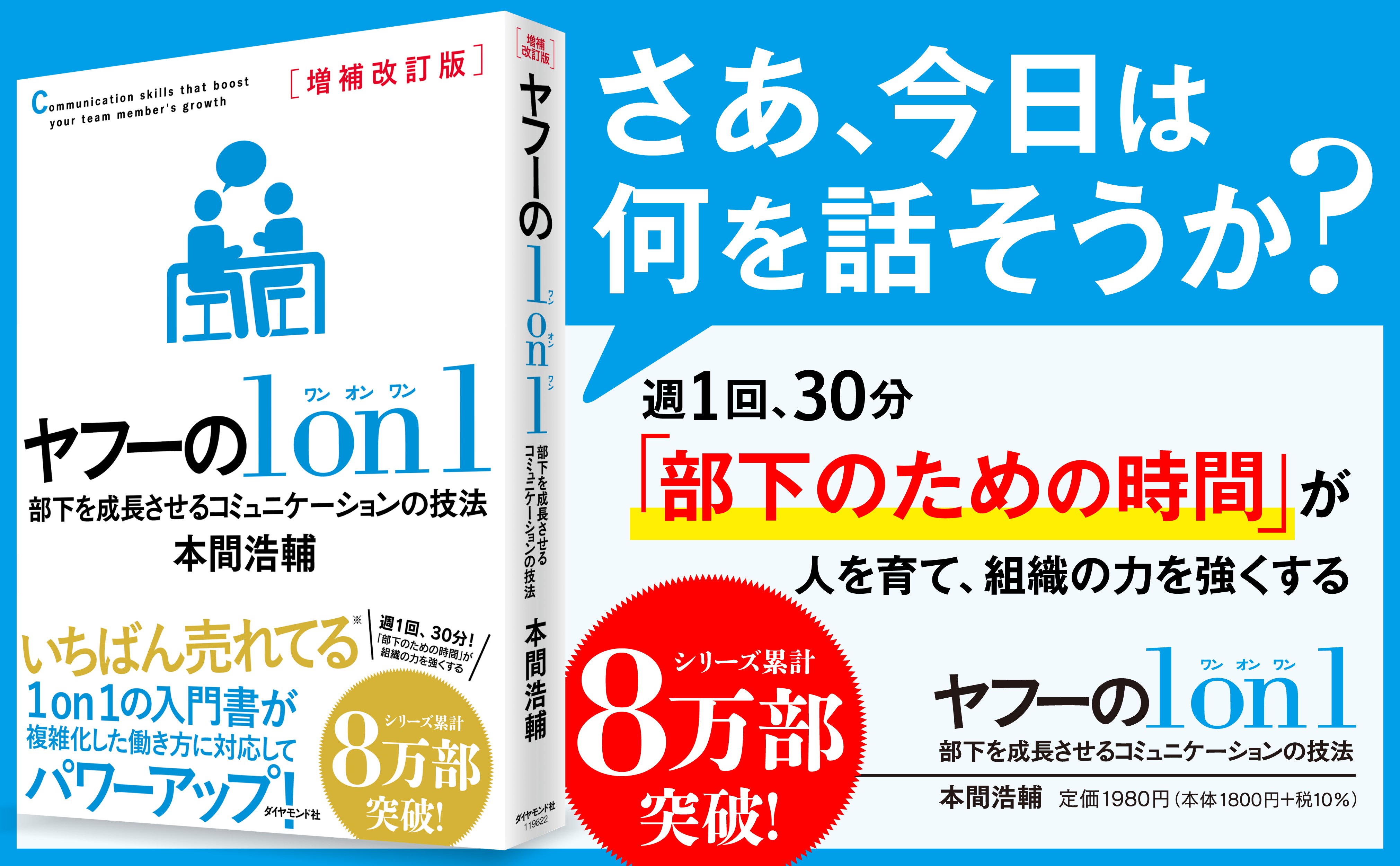

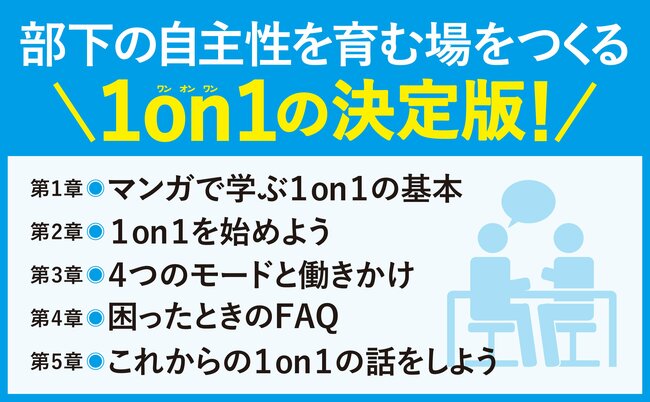

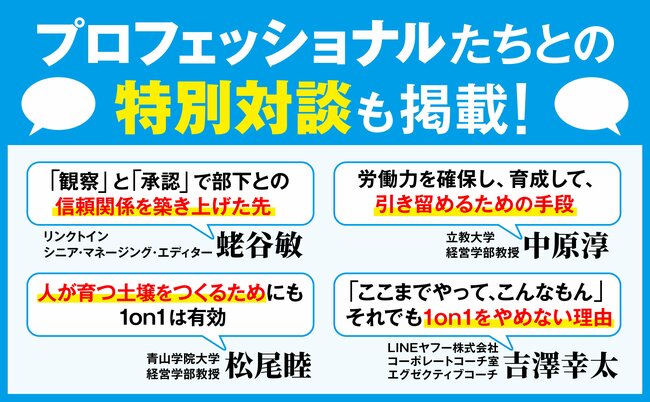

(本記事は、『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』に関連した書下ろし記事です)

本間浩輔(ほんま・こうすけ)

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。

・パーソル総合研究所取締役会長

・朝日新聞社取締役(社外)

・環太平洋大学教授 ほか

1968年神奈川県生まれ。早稲田大学卒業後、野村総合研究所に入社。2000年スポーツナビの創業に参画。同社がヤフーに傘下入りしたあと、人事担当執行役員、取締役常務執行役員(コーポレート管掌)、Zホールディングス執行役員、Zホールディングスシニアアドバイザーを経て、2024年4月に独立。企業の人材育成や1on1の導入指導に携わる。立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル代表理事。神戸大学MBA、筑波大学大学院教育学専修(カウンセリング専攻)、同大学院体育学研究科(体育方法学)修了。著書に『1on1ミーティング 「対話の質」が組織の強さを決める』(吉澤幸太氏との共著、ダイヤモンド社)、『会社の中はジレンマだらけ 現場マネジャー「決断」のトレーニング』(中原淳・立教大学教授との共著、光文社新書)、『残業の9割はいらない ヤフーが実践する幸せな働き方』(光文社新書)がある。