バックエンド(守り)とフロント(攻め)の両面でデジタルを活用

大坪 DXには、効率化やコスト削減を目的とした「守り」と、売り上げや顧客基盤の拡大を目的とした「攻め」の側面がありますが、それぞれどのようなアプローチをしたのでしょうか。

富永 バックエンド、いわゆる守りの部分では「経営の見える化」と「オペレーションの効率化」を目指し、需要予測、生産計画、在庫管理をグローバルに最適化できるデジタルサプライチェーンを構築しました。以前は、卸、直営、Eコマースというチャンネルごと、リージョンごとにデータベースもシステムもばらばらで、実際に何が売れているのか、どこで在庫が滞留しているのか、といったデータを集めるのに非常に時間がかかっており、需要予測や生産計画に十分に生かせていませんでした。

例えば、〈GEL-KAYANO〉はアシックスを代表するランニングシューズですが、同じモデルでも男性用、女性用、色、サイズ、ウィズ(足囲)など、バリエーションが幅広い。これらが地域ごとにばらばらに管理されていて、同じ商品でも微妙に呼び方や分類が違うという状態が続いていたのです。まずはこのマスターデータの統一が必要でした。

また、生産・在庫を管理するERP(基幹システム)も、かつてはグローバルで20以上のシステムが稼働している状態でした。これを7年がかりで独SAPのFMS(ファイナンシャルマネジメントシステム)に統合しました。今は全世界のどの店舗で、どの商品がどれくらい売れていて、利益がどう出ているかがリアルタイムで見えるようになっています。

大坪 大変革ですね。システムの選定においては、富永さんの目利きが生かされているのでしょうか。

富永 アシックスのビジネスは、上流から下流に向かって「企画・開発」「生産・在庫」「販売」の3種類のシステムが並ぶ比較的単純なモデルです。このうち最も大きくて重要なのがERPですが、私がかつてSAPジャパンのコンサルティング部門のトップを務めていたとき、アシックスにシステムを導入した経緯があります。

大坪 売上高や顧客基盤の拡大といったフロントの「攻め」の部分ではいかがでしょうか。

富永 フロントでは、「卸中心からD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)へ」の変革を進めています。15年ごろ、当社は売り上げの9割がスポーツ店などへの卸で、直営やEコマースの比率はわずか1割でした。卸の顧客はさまざまなメーカーやブランドの商品を扱いますから、必ずしもわれわれの戦略通りに販売してくれるわけではないし、他メーカーにもっと売れる商品があれば当然そちらを取ります。エンドユーザーとの接点を持っているのも、ニーズを的確につかんでいるのも、われわれではなく卸先でした。この構造を変え、デジタルを活用して顧客との接点を拡大していきました。

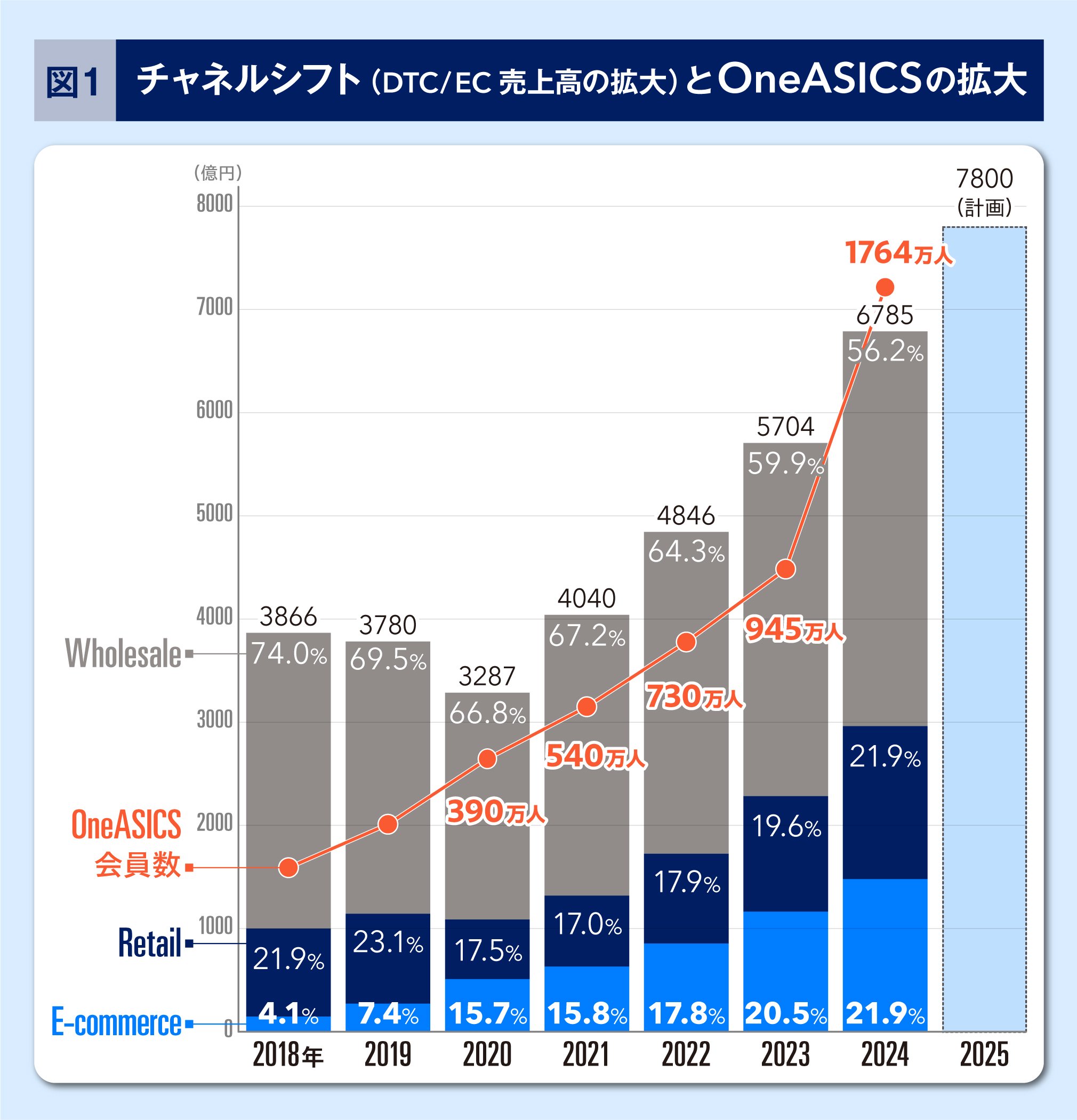

Eコマースに関しては、18年時点では売り上げ比率がわずか4%でしたが、コロナ禍で小売店が営業できなくなる中で、Eコマース強化に大きくかじを切って投資した結果、24年には約22%まで伸びています(図1参照)。

オムニチャネル強化の基盤となる会員サービス〈OneASICS〉の会員数は現在、全世界で1700万人を突破しました。ここにさまざまなサービスを連携させることでユーザーとのタッチポイントを増やしています。ここから、ユーザーがどんなタイミングで、どんな製品を購入するのか、どんなユーザーがリピートしているのかなどが詳細に見えるようになっていますから、これらのデータもマーケティングに活用しています。

この〈OneASICS〉を起点にランニング領域で構築しているのが「ランニングエコシステム」です。ランニングアプリ〈Runkeeper〉に始まり、世界各地のレース登録サイトを順次買収して、ランナーと継続的な接点を生み出し、ランニング関連商品の購入、日々のトレーニング、レース登録、大会参加などをトータルにサポートすることで、より付加価値のある体験を提供できる仕組みを拡大しています。