航海には資金が必要だった

とはいえ、航海にはお金がかかる。そこでコロンブスは最初、ポルトガルの王様に話を持っていった。

けれど、拒否された。しかし、次に話を持ちかけたスペインのイザベル女王が、申し出を受け入れてくれた。

出資は“本気の支援”ではなかった

でも、イザベル女王は、「コロンブスの航海がうまくいく」と思っていたわけではなかった。

当時のスペインはポルトガルに交易の面で後れをとっており、「死刑囚を水夫にすれば、航海の途中で亡くなっても問題ない。仮にうまくいけば儲けもの」くらいの気持ちだったとされる。

コロンブスがたどり着いた“誤ったインド”

そうやってインドを目指したコロンブスは、いまでいうところの中南米・カリブ海に浮かぶ島にたどり着いた(なおコロンブスは、その島が「インド」だと思っていた)。

そして、現地の先住民から金銀宝石などを強奪してスペインへ持ち帰ったんだ。ところが、その儲けのほとんどを出資者であるイザベル女王に持っていかれてしまった。

王様=株主、社長=航海者という構図

現代社会に置き換えると、女王はオーナーであり「株主」、コロンブスは「雇われ社長」、死刑囚は「社員」のようなもの。

資本主義では結局、株主が最終的な利益を得るようになっている。つまり株主になるということは、その会社の“王様”になることとほぼ同じことなんだ。

株式の誕生と「みんなで出資する」発想

この成功を知った貴族たちは、イザベル女王を羨んだ。けれど、貴族たちは裕福だといっても、さすがに自分だけで船を航海させるほどの資産はない。

そこで、「みんなで出資して船を共同所有すればいい」と思いついた。そして、出資額を明らかにするために「株式」を発行した。その株式の持ち分に合わせて、利益を比例配分することにしたんだ。

株式から「株式会社」へ

当初は、1回の航海ごとに事業をたたみ、利益を配分していた。けれど、そのうちに「船や水夫を毎回手配し直して、出資を募るのは面倒だ」という声があがるようになった。

そこで、事業を継続させる組織として「会社」をつくった。株式によって共同所有されている会社だから、名前が「株式会社」になったというわけだ。

世界初の株式会社「東インド会社」

世界で初めての株式会社は、1602年に設立されたオランダの東インド会社だとされている。インドの香辛料貿易を目的としてつくられた会社だ。

出資者から集めた資金で航海に出て、香辛料や金などを持ち帰って販売。そこで得た利益を出資者と山分けしたのが「配当金」(事業が生んだ利益の一部を株主に分配するお金のこと)の起源とされている。

多数の株主にリスクを分散したうえで大きな資金を集め、国際貿易事業を飛躍的に発展させる基礎になった。

教科書の一文の裏にあるドラマ

会社の名前くらいは、きっと教科書に出てきた記憶があるだろう。でも、そのときはたぶん「世界初の株式会社はオランダの東インド会社」くらいしか説明されていなかったはず。

そこには、こんな背景があったんだ。

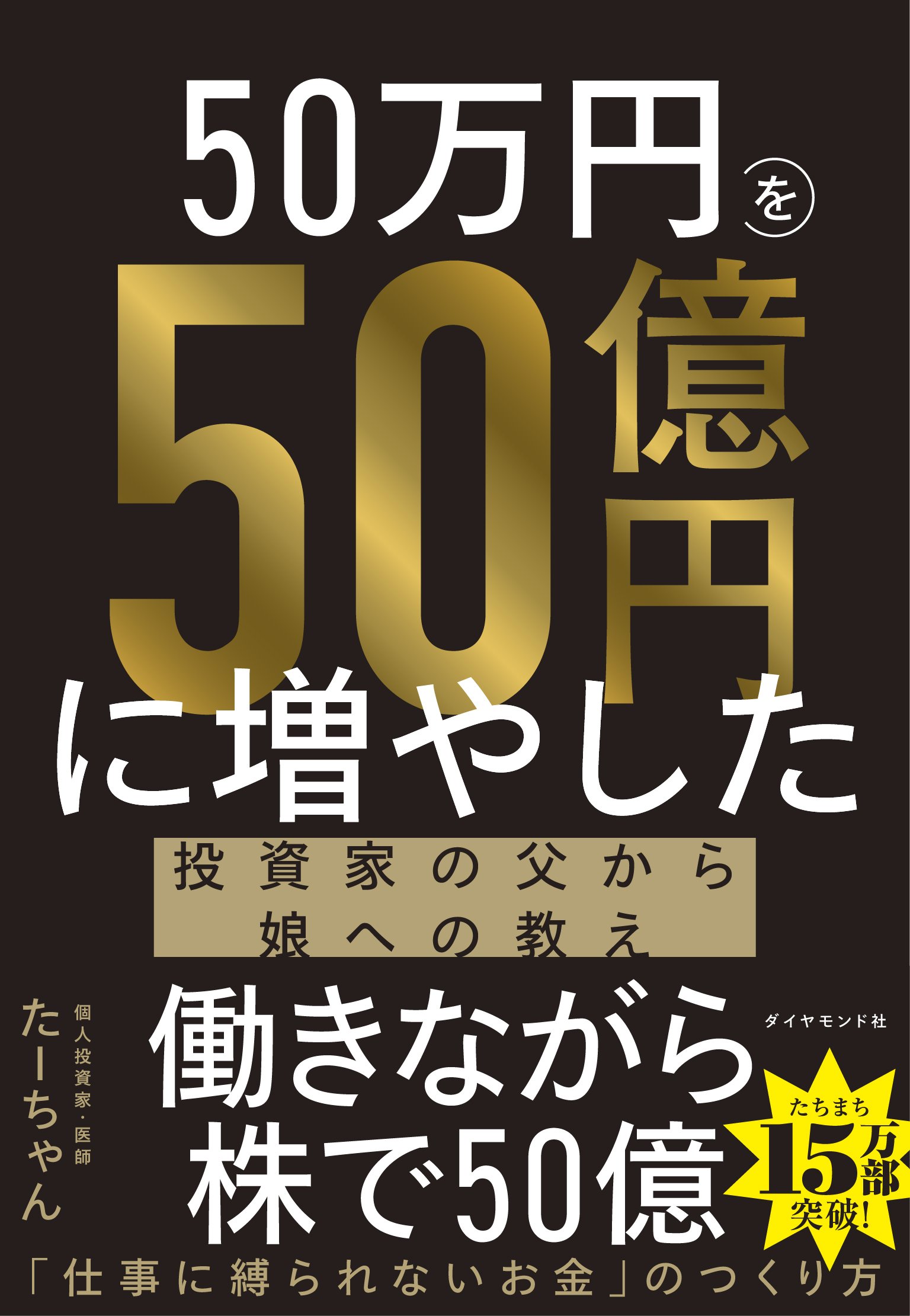

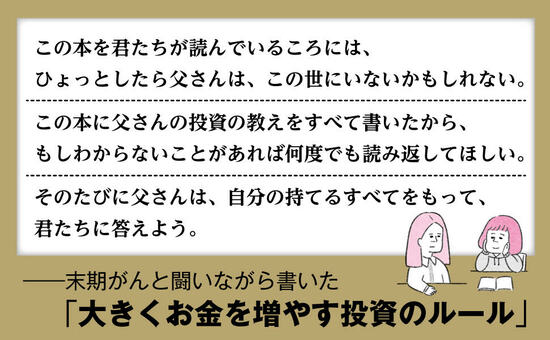

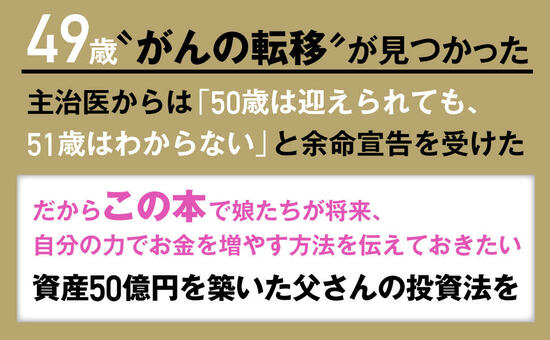

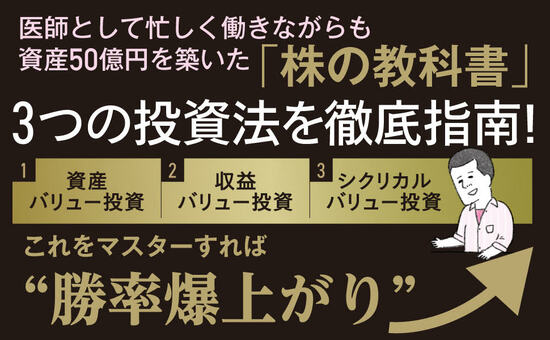

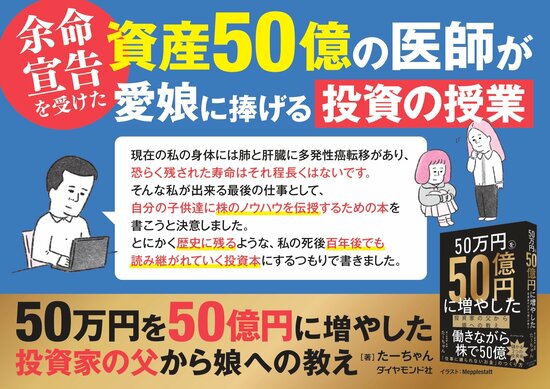

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。