あまり難しく考える必要はありません。仮説は検証し、ブラッシュアップしていくものなので、まずは「切り口」を意識してみてください。

自分のミッションや仮説などをベースに情報を眺めていくと、価値ある情報が見極められるはずです。

やはり重要なのは、どういった視点や切り口で情報をとらえるか、です。散発的な情報であっても、自分のなかの仮説や視点があれば、それらがつながってストーリーになっていきます。そうなると自分の知見に深く組み込みやすいので、質の高い情報のインプットとなるでしょう。

ただし、実用性や目的に即して情報を眺めすぎると、情報のインプットの幅が狭くなり、逆に視野を狭くするリスクもあります。単純に、自分の興味関心のままに見ていくスタンスも必要です。ときには探索的に、と考えておきましょう。

「問い」と「仮説」を通して

情報をとらえていく

情報がないことで、意思決定に対して主体的になれないケースもあります。十分な情報がないと、自分なりの意思決定が難しく、他人にゆだねたり、意思決定を回避したりしがちです。

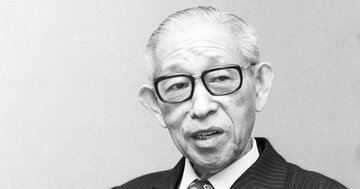

『ビジネスリーダーのための意思決定の教科書』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

『ビジネスリーダーのための意思決定の教科書』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)川口荘史 著

情報だけあっても、それらを整理し、構造化し、理解し、結論を導き出すことは(その領域の専門性がなければ余計に)容易ではありません。その情報をどのように見て解釈するか、それは専門家のように膨大な見識に支えられた判断になってくる部分もあります。専門家であればどう考えるか、どのようなポジションを取り、どのような意思決定をするのか。こうした複数視点の意見情報を集約し、取捨選択していくことで、大量な情報を基盤とした意思決定の難易度は大きく下がります。

すべての専門性を獲得するのには限界があるなかで、事実情報だけでなく意見情報を活用することで、情報の精度が上がり、主体的な意思決定ができるようになるのです。

現在では、情報獲得自体は非常に容易で、大量の情報にアクセスできます。その分、情報を漫然と集めると情報に溺れてしまうかもしれません。ただの情報収集ではなく、意思決定をするためという目的のもと、情報をとらえていく軸が必要です。

情報を集めていくうえでの軸。それが問いであり、その問いの自分なりの仮想の解が仮説であるといえます。こうして、問いと仮説があるなかでこれらを通して情報を見ていくと、より効果的な情報獲得が可能になります。