チャレンジを尊敬できる風土をつくりたい

――そうした「ランダムな探索」を重視する考え方は、ゲーム業界では一般的なものですか? それとも、手島さんが他の経験も含めてたどり着いた考え方なのでしょうか?

手島:ゲーム業界では大事にされている考えだと思いますね。でも僕のこの考えの元になっているのは、きっと大学時代に化学を学んでいた経験です。化学の世界では、昔から「セレンディピティ」という用語があって。

宮川:「思いがけない発見」なんかを意味する用語ですね。あれって元は化学の言葉なんですか。

手島:言葉の由来は別にありますが、化学には、たとえば「ゴムに硫黄を混ぜて温めたら弾力が出て硬くなる」とかさまざまな偶然の発見によって前に進められてきた背景があります。僕は、京都大学に入ってすぐの頃『セレンディピティ』(ロイストン・M・ロバーツ)という本を原著で読まされて、「化学ってこういうものだから」と教育されたんです。ひたすらランダムに近い探索をやらなくちゃいけない。同時に「ちょっと変だな」「これおもしろいな」と感じる観察眼を養うことも大事。それらがあってこそ人類における化学が発展してきたんだ、と教わりました。僕の世界観を補強しているのは、この化学の教えなのかもなという気がします。

宮川:その話はまさに僕が言っていることとつながりますね。僕は、手島くんが言うランダムな探索とかジャンプを実践する場が、高等教育だと思っているんですよね。学生にそういう経験をゼミでさせたい。

手島:なるほど。たしかに本来は大学ってそういう場所ですよね。

宮川:僕はそう信じているんだけど、現実は意外とそうでもない。本書でも書いたことなんですが、今の大学はシラバスの中に、「この講義を受けると何ができるようになるのか」といった説明を入れることが義務づけられているんです。ジャンプをさせるどころか、むしろ大学側が落とし所を示すようなことをしている。だから学生だって「この授業を受けたら何ができるようになるんですか? 僕はそれに向かって最短距離で努力します!」なんて落とし所を探す思考が当たり前になる。だけど、それでは大学での学びのおもしろさが台無しになってしまいます。

手島:なんかちょっと夢がないですよね。

宮川:僕は就活をしている学生たちから、「先生は学生時代、何で野村證券に入ろうと思ったんですか?」と訊かれることがよくあります。正直なところ語れるほどの確固たる理由はないんですが、そう訊かれて当時をふり返ってみると、学生時代にいつも考えていたことは「自分が経験したことがないことをしたい」でした。食べたことないもの食べてみたいし、行ったことないところに行ってみたいし、会ったことない人に会ってみたい。いろんなことやってひたすら経験値の高いカッコイイ大人になりたいなんて熱に浮かされていたとき、野村證券ってなんだか良い会社かもしれないと感じたんだと思います。でも、この話を今の学生たちにしても、あんまり共感されなくて。

手島:えぇ!? いちばん共感してほしいところですけどね(笑)。

宮川:僕もそう思うんですが、おそらく現代っ子はそういうつかみどころのない未知への渇望みたいなものが薄い、もしくは未知なものに対してむしろ不安が先行するのかもしれません。これが日々学生と接している実感です。

最近あるゼミの学生と話をしていてすごく興味深い話を聞きました。「今の時代は情報が氾濫しているから情報の取捨選択が重要だなんて言われてるけど、先生、あれは嘘ですよ」と言うんです。「スマホを開けば自分にとって必要な、しかも都合がよくて心地良い情報が勝手に選択されて入ってくる。だから常にだれもが自己肯定感に満ちあふれていて、もう今の自分に満足している」って。なるほどと思いました。SNSの時代ってそういうものかもしれない。「世界はもっと広いぞ」なんて言ってもあまり説得力がない。

実際、僕は会社に入って未知の経験ばかりができて楽しかった。正直言うと、若いころは「明日こそ会社を辞めよう」と思いながら毎日出社してましたけど(笑)、そのうちにいろんな担当企業を訪問して、いろんな仕事やって、いろんな経営者に会って、いろんな話を聞いて、自然と経験を積んでいくうちに、気がついたらなんだか自分自身が楽しんでやっていた、という感覚があります。45歳で大学院に入ったときも、似たような高揚感がありました。

手島:なかなかのチャレンジですよね。しかもそこからよく大学の先生になるなあと、本当に尊敬します。

宮川:僕が学生にいつも言っているのは、「君たちには常に“ゴール”がないんだ」ってこと。良い学校に入って、良い会社に入ったと思っても、あるいは逆に大失敗したと思っても、まだまだ人生は続いていく。

たとえば仕事を始めて、一時的に「良い仕事ができた」と思っても、それはゴールじゃない。それが経験となってまた次の仕事への成功につながるわけなんです。逆に失敗したら大儲けと思わなきゃ。これまた次の仕事への成功につながるかもしれない。私の経験から言うと、よほどの大失敗しても取り戻す時間はかなりたっぷりとある。

手島:だからこそ、チャレンジとかジャンプをリスペクトするカルチャーが必要ですよね。きっと、みんながたくさんトライして、「失敗するのが当然だ」という立場になれば、失敗した人をあざ笑う人もいなくなると思うんですよ。そもそも失敗なんて、「また人類の知見が1個増えたな」と捉えればいいじゃないですか。「ナイストライ!」でいいんです。若い世代に対して、そういう道徳を育てたいなと思いますよね。

宮川:自分がまさか大学の先生になるなんて思わなかったのと同じように、人生どうなるか本当にわかりません。目先の落とし所を探すんじゃなくて、今いちばん楽しそうに見えるほうを選ぶ、ワクワクすると感じる道に進んでみる、そういう選択の仕方って意外と正しかったりするかもしれません。選択した後は? もちろん意気と度胸です(笑)。

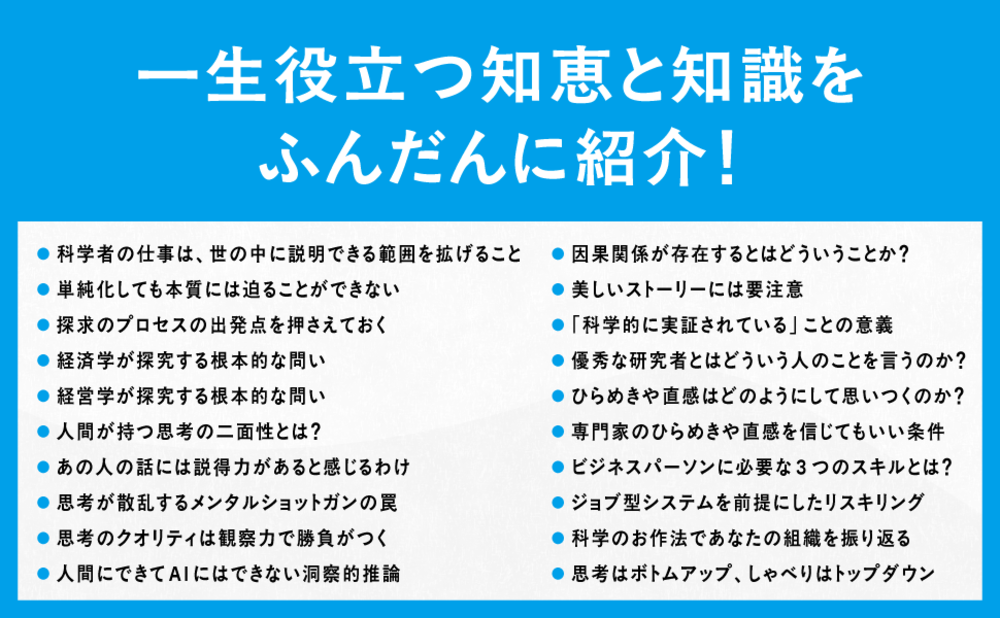

(本記事は、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』に関する対談記事です)