この人には、何か光るものがある――――。

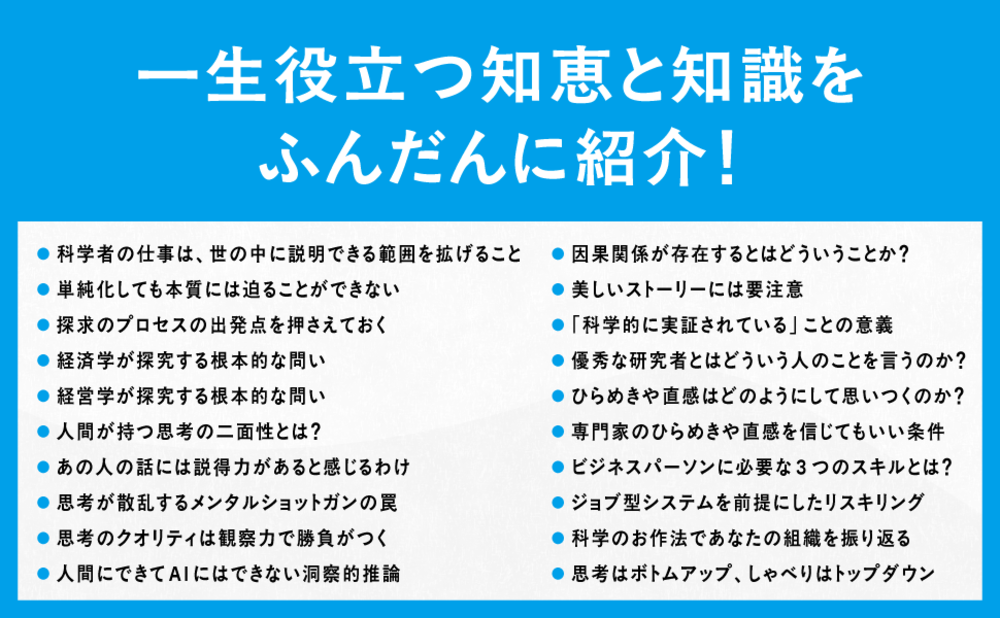

そう感じさせる人には、共通する特徴があります。知識量でも、完璧な計画でもありません。今回お話を伺ったのは、発売当初からビジネス分野と学術分野の両方で話題となっている『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』の著者で投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏(大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部教授、昭和女子大学グローバルビジネス学部客員教授)と、宮川氏の筑波大学大学院時代の師であり、日本のコーポレートファイナンス研究をけん引してきた伊藤彰敏氏(筑波大学、一橋大学を経て現在は南山大学教授)です。本対談では、大学教授が「この人は伸びる」と感じる瞬間、そしてこれからの時代に求められる“自分で問いを立てる力”について語っていただきました。

(第1回/全4回)(構成/森遥香)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

質問攻めから広がる思考

――お二人の関係性について伺います。伊藤先生から見て、宮川先生はどのようなタイプの方でしたか?

伊藤彰敏氏(以下、伊藤):宮川先生は、「質問する力」が際立っていました。社会人大学院には、自分の知識を懸命に披露するタイプの方も多いのですが、宮川先生は違いました。「これはどう考えたらよいのですか?」「こういう場合は?」と、次々に実直な質問を投げかけてくる。その姿勢が非常に印象的でした。私は指導教員という立場でしたが、共に考え、共に学ぶ時間の方が多かったと感じています。

宮川壽夫氏(以下、宮川):とにかく、伊藤先生と話すのが面白かったんです。伊藤先生と話していると、こちらの常識がいかに通用しないかを思い知らされました(笑)。野村證券やトムソンフィナンシャルでの実務経験をもとに伊藤先生と議論をすると、毎回予想外の視点から答えが返ってくるんです。だからこそ、「これも聞いてみよう」「もっと深掘りしたい」と自然に対話が広がっていきました。

伊藤:宮川先生は、もともと対話を通じて思考を深めていくタイプでした。それが非常に魅力的だったんです。テーマそのものよりも彼の絶えず問い続ける姿勢、そこに秘められたポテンシャルに惹かれたのです。これはおこがましい意味ではなく、「このテーマ、一緒に考えたいな」と思わせる何かが見えたんですね。

大学教授が考える「ポテンシャル」の見極めかたとは?

――伊藤先生がおっしゃる「ポテンシャルが見える」というのは、非常に興味深いですね。具体的には、どのような点をご覧になるのでしょうか?

伊藤:そうですね…その質問が「ぐっと深く考えていける入り口だな」と思えるかどうか、でしょうか。「追求しがいのあるクエスチョンを持っているな」という感覚です。これまで何百という研究計画を見てきましたが、形にすることを目指して、論文にしやすいように、こぢんまりとテーマを構えてしまう人も少なくありません。でも、それでは深みに入っていけないので、正直、私としてはあまり面白くない。むしろ、根本的に考えるきっかけになるような、シンプルな問いの方がいい。宮川先生は最終的に配当政策をテーマにされましたが、例えば「配当を増やすと株価は上がるのか?」これはデータで検証しやすいという意味でまとめやすいテーマかもしれません。でも、「そもそも、なぜ企業は配当を払うのか?」といった、もっと根源的な問いから考えたい。私には、宮川先生の問いが、そういう風に聞こえたんです。本の中では、私がその問いを発したように書かれていますが、むしろ、宮川先生が私にそういう問いを発させるような刺激を与えてくれた、と言うべきでしょうね。

――なるほど、面白い話ですね。

伊藤:当たり前のことを疑う。「なぜ配当を払うのか?」配当を支払う義務が法律や契約で定められているわけではない。現金は企業にとって貴重なはず。そういった素朴な疑問こそが、物事を深く考えるきっかけを与えてくれる。宮川先生は、そういう本質的なクエスチョンを持って私の前に現れたわけです。

常識を疑う力から覗く研究者の本来の姿

宮川:それが、伊藤先生の考え方の特徴だと思います。普通の教員であれば、データが取れて、検証可能な仮説があって、修士の2年間で着地できるようなテーマの方が扱いやすいはずです。しかし伊藤先生は違う。本当に白紙の状態から考える。全く知識のない子どものように、ゼロベースから思考をスタートさせるんです。

先生がおっしゃった「企業はなんで期中にキャッシュを株主に渡すんですかねえ。大事ですよね、キャッシュは。それをわざわざ返すのはなぜか」という問い。まさにこれが、先生との研究の出発点にある根本的な問いでした。そんなこと考えたこともなかった。「そこから考えなきゃいけないんだ」と気づかされた瞬間です。データが取れるか、どんな仮説が設定できるか、それは一旦置いておいて、まず「その不思議にチャレンジしようよ」と。そこにはてらいも恥ずかしげもなく、ポンと本質的な問いを投げかける。それが伊藤先生のスタイルであり、研究者の本来の姿なのだと思います。

伊藤:ある意味、無謀ですけどね(笑)。もちろん、2年間で修了しなければならない、仕事も忙しい社会人学生に対して、道筋を示してあげる計算も大事です。しかし、最初から道筋が見えていることって、どこか、つまらなくないですか? どこにたどり着くかわからないけれど、とりあえず出発してみる。そういうルートこそが面白いし、チャレンジングです。その方が私にとっても面白いし、ご本人にとっても、本当に自分を鍛える良い機会になると思うんです。

宮川:まさに本書で書いた「オールを握る」ということですよね。

“考えているつもり”を抜け出すためにできること

――お二人はいま大学教授でご活躍されていますが、教育現場でもオールを握る姿勢は重要視されていますか?

伊藤:もちろんです。ただ、私の所属している大学でもそうですが、いまは学生も運営も教授も、過去の例にならって動こうとする傾向が強い。だから、“自分でオールを握って進む”という思考の訓練が、決定的に足りていないんです。

宮川:同感です。学生も教員も、“周りと同じであること”に安心してしまっている。自分の頭で考えて、仮説を立てて、そこから何かを生み出すというプロセスが抜け落ちているように感じます。

伊藤:AIは膨大なデータをもとにパターンを見つけることは得意です。でも、そこから飛躍して“仮説を構想する”という行為は、まだ人間にしかできない。けれど、今の教育現場では、その力を育てる仕組みが圧倒的に不足しているんです。

――仕組みが不足しているというのは、どういうことでしょうか?

宮川:まず、学生が「大学は正解を教える場所」だと勘違いしていることにあります。だから“何が正解か”を当てにいくような教育ばかりが先行しているような気がします。でも、実務の現場では、そもそも“問いそのもの”が存在していないケースが多い。そうしたときに求められるのが、“問いをつくる力”なんです。問いをつくるには、まず現状に違和感を覚える感性が必要です。そして、その違和感を言葉にし、自分なりの仮説として立ち上げる。これは“思考の飛躍を恐れない力”とも言えますね。そういう感性を育むことが高等教育だと思います。

伊藤:まさに本書で、“アブダクション”の話が出てきますよね。仮説形成を創造の営みとして捉えるあの視点は、まさに今必要とされているものだと思いました。

自分の問いに向き合って、仮説を立てていく。いまの学生にはその訓練が足りていないし、むしろ大学がそれを奪ってしまっているとも言えるかもしれません。

大学がもっと“自分で考えること”を大事にしてくれれば、学生は必ず変わります。問いを立てること、仮説を構想すること。そのワクワクをもう一度、取り戻させたいんです。

宮川:だからこそ、本書では“オールを握るのは自分自身なんだ”ということを伝えたかったんです。自分の問いを持ち、仮説を構想することは、少し大袈裟かもしれませんが、最終的に“自分の人生を構想する”ことにもつながるのではないかと思います。

――周りに流されるのではなく、自分の意思で進む。その姿勢こそが、これからの時代を生き抜くための鍵になりそうですね。

(本記事は、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』に関する対談記事です)

南山大学 経営学部 教授

東京大学経済学部卒、慶應義塾大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)でMBA取得、ウェスターン・オンタリオ大学Ph.D.(経営学博士)。国際大学国際経営学研究科助教授、レジャイナ大学(カナダ)助教授、筑波大学准教授、一橋大学大学院経営管理研究科 教授を経て現職。2014年FMA Asian Conference共同実行委員長を務める。