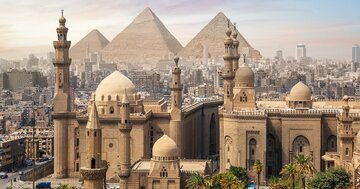

それまでは、古代エジプト史を大学で学ぶには、上京して早稲田大学に入学するしか道はないと勝手に思い込んでいた。これもまた幼少期から観ていたテレビ番組の影響であろう。しばしばテレビに出ている古代エジプト史の有名な先生が日本一凄いのだと思い込んでいたし、それ以外の研究者をテレビ番組で観たことがなかったからだ。たぶん現在でもそう思っている人は少なくないと思う(もちろんそれはそれで凄いことであり、一個人として尊敬に値するが……)。

メディア出演で稼いだ知名度は

研究者としての価値を保証しない

でも研究者の価値は、結局はその研究者がどれだけの学術論文を書き、研究書を出版しているかだ。テレビ番組に数多く出演しているか、いないかではないし、東京大学や京都大学のような偏差値の高い大学を卒業しているかどうかでもない。どれだけポテンシャルが高かろうと目に見える形で自分の力(理論)を示さなければ、研究者としての存在価値はゼロなのである(言いすぎか?)。

プロ野球でドラフト1位に選出された選手が一軍で活躍できることが保証されているわけではないのと同じだ(たとえ高校時代に時速160キロメートルを超えるスピードボールを投げたことがあっても、高校通算80本のホームラン数を記録していたとしても、東京六大学野球の三冠王であったとしても、それは高校・大学までの成績に過ぎないのである)。あるいは新橋の居酒屋さんでメジャーリーグの中継を観ながら、セカンドゴロを打ったイチローに向かって「どうしてそんな簡単な球が打てないんだ」とか言っている酔っ払いと大差ない。そのことを最初に教えてくれたのが加藤先生であった。

イギリス留学を控えた教え子に

深々と刺さった加藤一朗の言葉

ある日、先生から研究室に呼ばれた。その頃、私はイギリスの大学院に留学することが決まっており、タイミング的にその話であることは明らかだった。加藤先生もアメリカの大学に留学した経験を持っていた。何らかのアドバイスがあるのか、単なる叱咤(しった)激励なのかは想像がつかなかったが、いつものように(そしていつかのように)研究室の扉をノックした。