Photo:Win McNamee/gettyimages

Photo:Win McNamee/gettyimages

この世界にすべての人が合意できる客観的な真実などなく、真実は人がそれをどのように眺めるかによって変わってしまう…。近年、このように真実の概念そのものが相対化され、その客観性が軽視される状況は「ポスト・トゥルース」と呼ばれ、そこでは深刻な形で詭弁が蔓延しているという。その背景事情について、哲学の専門家・戸谷洋志氏が解説する。※本稿は、『詭弁と論破 対立を生みだす仕組みを哲学する』(朝日新書)の一部を抜粋・編集したものです。

ポスト・トゥルースの言葉が

最初に用いられた劇作家の論考

「ポスト・トゥルース(post-truth)」という言葉が最初に用いられたのは、1992年にセルビア系アメリカ人の劇作家スティーヴ・テシックが発表した論考であるとされている。その議論は、今日の状況を考える上でも、大いに参考になる。

テシックはそのなかで、湾岸戦争へと突入していく当時のアメリカ政府と世論の相互作用から、今日における権力と真実の関係を分析している。彼によれば、当時のアメリカ国民は自尊心を失っており、政府にとって戦争はそれを回復させる好機だった。

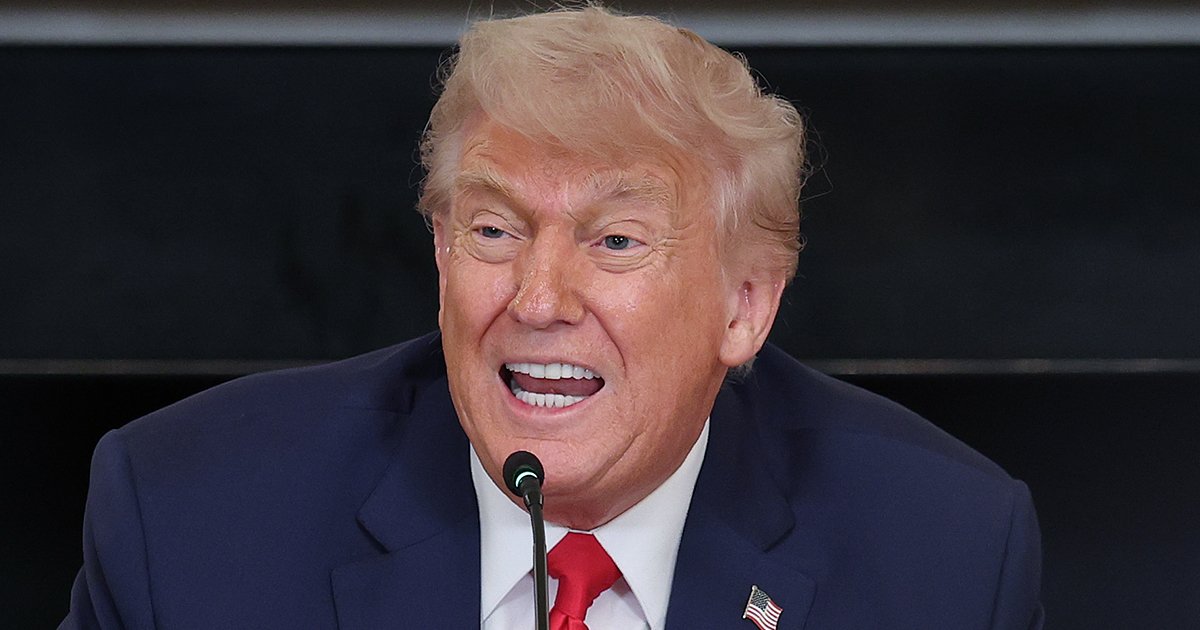

当時の大領領であったジョージ・H・W・ブッシュは戦争を正当化するために国民に対して公然と嘘をついた。ここまではまだ理解することができる。

そして、常識的に考えるなら、ブッシュは周到な隠蔽(いんぺい)工作を行い、国民に対して嘘が露呈しないように苦心する、と予想されるだろう。もしも嘘がばれてしまったら、それは政権にとって大きなダメージになるはずだからだ。

ところがブッシュは、そうした工作をしなかった。当然のことながら、彼の嘘は簡単に露見し、それが大きなスキャンダルへと発展していった。

テシックが注目するのは、ブッシュが嘘をついたことではなく、その嘘を隠そうとしなかった、ということである。そこに示唆されているのは、嘘が露見しても構わないと考えられていたこと、つまり政府がもはや「真実を恐れなくなった」ということである。