「パワハラと言われるのが怖くて部下とはなるべく距離を置いている」「部下が何を考えているのかわからない」……職場において、こんな話を聴いたことはないだろうか。働き方改革やコンプライアンス重視の風潮が強まる中、マネジャーによる部下育成は困難を極めている。本間浩輔氏によるベストセラー『増補改訂版 ヤフーの1on1』では、部下との対話の場としての1on1について実践的に解説されている。本稿では、人的資源管理の専門家である永田正樹氏に部下と上司のかかわり方について話を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「次は頑張ろう」と

「こうしたほうがいい」は危険

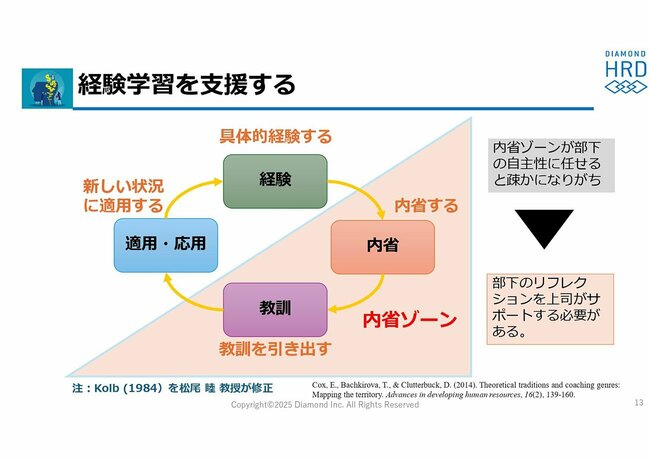

人は経験から学ぶ――この考え方に異論を挟む人はいないと思います。でも実際には、多くの経験が「やりっぱなし」になってはいないでしょうか。

たとえば、会議での発言に失敗した、部下への指示がうまく伝わらなかった。そんな経験があっても、「まあ、次は頑張ろう」と流してしまうことが多いかもしれません。

問題は、失敗の経験そのものよりも、経験を「流してしまう」ことによって、失敗の経験が言語化されず、学びに昇華しないことです。

図)Kolb(1984)を青山学院大学・松尾睦教授が修正

図)Kolb(1984)を青山学院大学・松尾睦教授が修正

ここで1on1が重要な役割を果たします。定期的に行う1対1の対話によって、自分の行動を振り返ってみる。それによって、経験が内省を通じて教訓へと変わる。それを支えるのが、「考えさせるコーチング」です。

管理職には、「アドバイス=指導」だと思っている人が少なくありません。でも、コーチングはあくまで部下が自ら考えることを促すプロセスです。

ある部下が、クライアントとの関係に悩んでいたとします。その部下に、「次はこうした方がいい」と伝えるのは簡単です。

でも、そこをグッとこらえて、「あの時、何が起きていたと思う?」「何がうまくいかなかった?」と問い返す。

そのやりとりが、部下の内省を深め、次の行動の質を変えていく。これこそが1on1による経験学習の支援です。