そんなあんぱんまんは、自分の顔を差し出して、男に食べさせます。男もびっくりです。でも食べさせる。そして顔が半分になったまま、飛び去っていく。

アンパンマンの顔は食べられる、というのは今や「日本人の常識」になっていますが、この時点ではもちろん誰も知らない。主人公の顔が半分ちぎれてなくなってしまう。グロテスクというか、ほぼホラーです。

「顔が命」のヒーロー像を

あえて打ち壊した意図とは

幼児向けの作品で最も親や教育者に嫌がられるのが「グロテスクなもの」や「性的なもの」です。普通にマーケティングしたら、この「あんぱんまん」のキャラクター設定と絵柄は児童書出版社としてあり得ません。

さらに言えば、乳幼児向けの絵本ならば、最初に助ける対象は大人の男性ではなく、読者世代の乳幼児にするはずです。赤ちゃんや幼児にあんぱんを食べさせるでしょう。

でも、やなせたかしはそうしなかった。このあと、顔が半分になった「あんぱんまん」は、ここで初めて蝶を追いかけて迷子になった少年を助け、残り半分の顔を全部食べさせ、顔がないまま、つまり首なしのホラーな状態で少年を背中に乗せ、家まで送り届けてあげます。

少年が家の前から声をかける向こうには、顔のないあんぱんまんが空を飛んでいく。

顔なしのあんぱんまんはパン工場の煙突に飛び込み、「ぱんつくりのおじさん」に新しいあんぱんの顔を焼いてもらうのでした。おじさんの顔は、あんぱんまんそっくり。我らがジャムおじさんも、最初から登場するのです。初期設定で現在のアンパンマンはほぼ確立しているのでした。

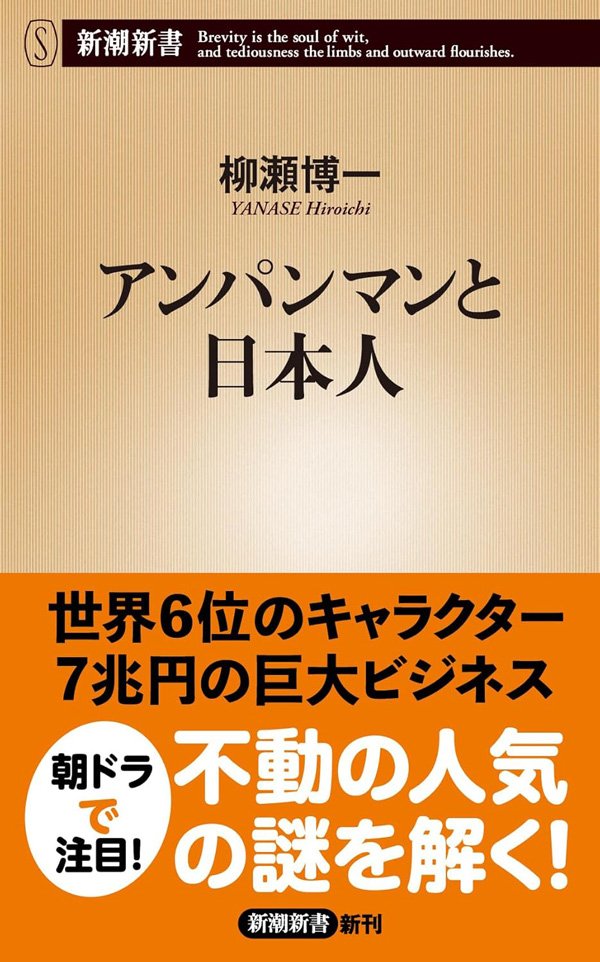

『アンパンマンと日本人』(柳瀬博一 新潮社、新潮新書)

『アンパンマンと日本人』(柳瀬博一 新潮社、新潮新書)

やなせたかしは、顔がなくなっても飛びつづける、一見グロテスクな「あんぱんまん」にこだわりがありました。

「この最初の絵本で、ぼくが描きたかったのは、顔を喰べさせて顔がなくなってしまったアンパンマンが空を飛ぶところだ。顔がないということは、無名ということ」(『アンパンマンの遺書』岩波書店 2013)と述べています。

今と違って衣装がボロボロです。鮮やかな衣装でカッコよく飛び回るスーパーマンのアンチテーゼであり、スーパーマンの有名性に対して、アンパンマンは徹底的に無名の存在であろう。そんなやなせたかしの思想がストレートに反映されています。