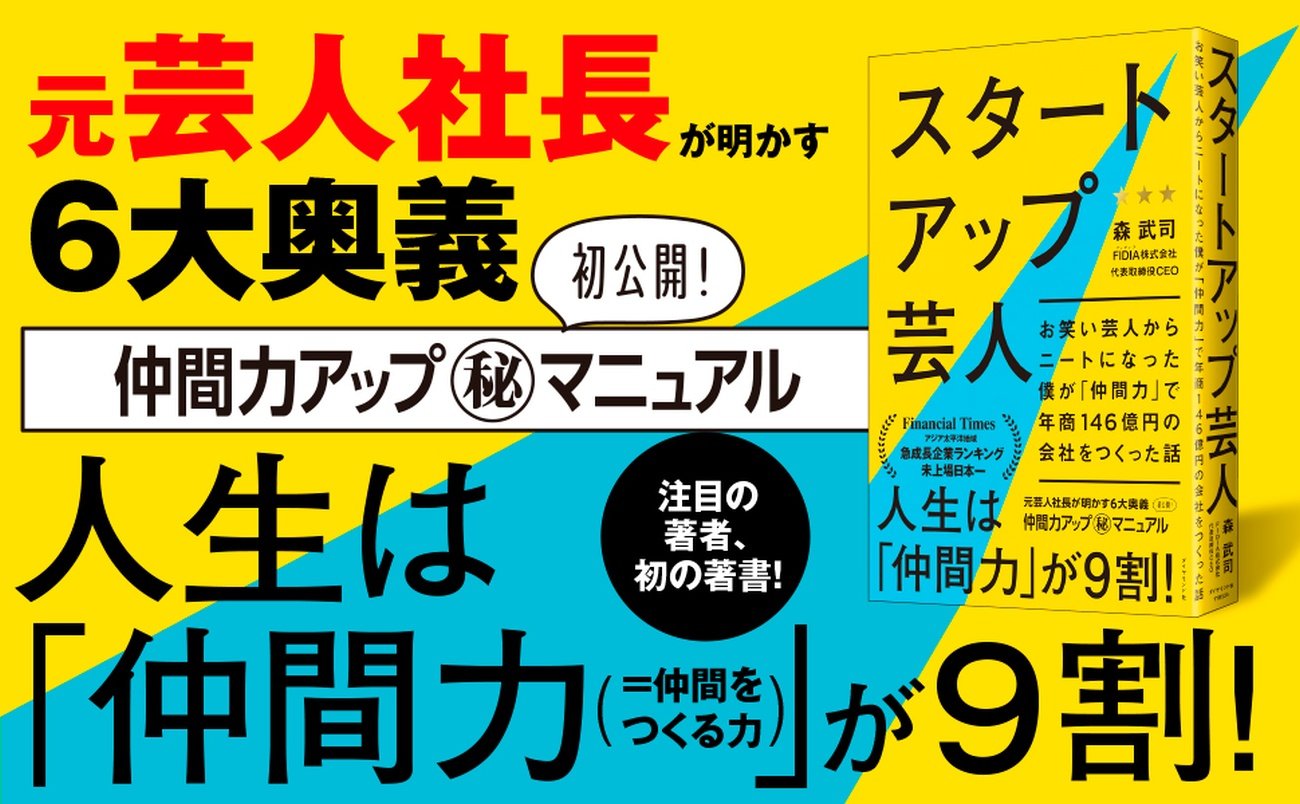

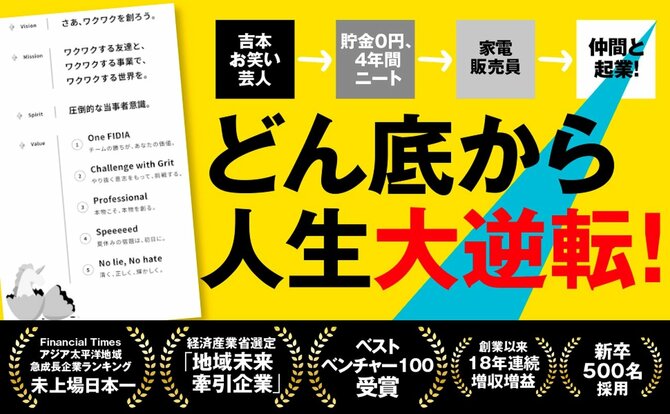

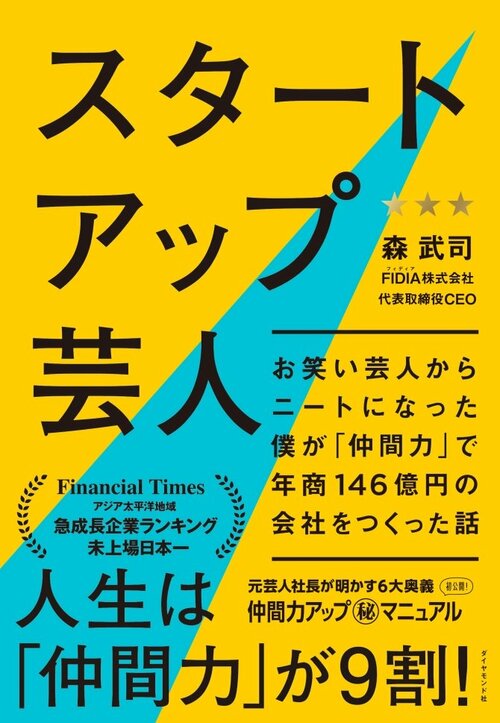

「何回言ってもなんですぐ忘れる?」…部下育成に悩む人に朗報がある。ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり! 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者・森武司氏が率いるFIDIAは、創業以来18年連続で増収増益を達成し続けている注目企業。その成長を支えるカルチャーのひとつが、「仲間の挑戦を後押しする」マネジメントスタイルだ。今回は、そのFIDIAグループであるイルミルドにて、Amazon販売チームの責任者を務める加納敬章氏にインタビュー。社内最速でキャリアを駆け上がってきた加納氏が、対立や揉め事にどう向き合い、チームを前進させているのかを聞いた。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「どっちも正しい」からこそ、すれ違う

――イルミルドでは「陰口を言わない文化」があると伺いました。とはいえ、意見がぶつかることはないのでしょうか?

加納敬章(以下、加納):ありますよ。意見の対立自体は、けっこう起きますね。

たとえば「量を優先すべきか、質を優先すべきか」。

どちらも正論なんですけど、考え方の違いでかみ合わなくなることがあるんです。

量を重視する人からすると、質を追求する姿勢が非効率に見える。

逆に、質を重視する人からすれば、量重視の動きは雑に映る。

最初は単なる意見の違いだったはずなのに、だんだん相手への批判になっていってしまう。

だから、そういうときは放置せず、なるべく早めに向き合うようにしています。

――対立が起きたとき、具体的にはどのように対応しているのですか?

加納:まずは、互いの言い分をフラットに聞くことから始めます。

そのうえで「誰が正しいか」を決めるのではなく、「何をやりたいのか」「どんな理想を持っているのか」を整理するようにして、一緒に解決策を探します。

僕の中で「こっちの意見のほうが正しいかも」と思う場面があっても、それを押しつけるのではなく、まずは本人たちに考えてもらいます。

「この問題を通して、自分は何を学んだか」「今後、どこを改善していきたいか」。

それをそれぞれが言葉にして、相手に伝えるようにするんです。

最終的には「どっちが悪かった」ではなく、「それぞれが一歩ずつ変わる」という形になるのが理想ですね。

提案よりも“問いかけ”が大事

――両者に納得してもらうために、意識していることはありますか?

加納:まず、話を聞くときに意識しているのは、こちらから先に改善点の提案はしないことです。

まずは「あなたがやりたいことを実現するには、何が必要だと思う?」と問いかけ、自分で考えてもらうんです。

それで、話を聞いている中で、「ここは相手に折れてもらった方がいいかもな」と思うポイントがあれば、僕の方からそれとなく伝えることもあります。

それでも一番大事にしているのは、「じゃあ、次に同じようなことが起きたらどうする?」という問いかけ。

対立って、結局その場限りではないんですよね。

「世の中いろんな人がいるから、別の人と同じようなトラブルが起こる可能性もある。そんな時にはどう対応する? 自己成長のために、何か改善できる部分はある?」という形で伝えると、受け止めてもらいやすいと思います。

「話を聞く」が、最大のチームビルディング

――対立や意見の違いに向き合ううえで、一番大事にしていることって何ですか?

加納:対立が起きたとき、一番やってはいけないのは「どちらかの肩を持つ」「放っておく」といった対応です。それは上司としての信頼を一気に損ねてしまいます。

だからこそ、僕が大切にしているのは、「コミュニケーションをあきらめないこと」。

意見がぶつかるのは自然なこと。でも、そこで「もういいや」と距離を置かずに、ちゃんと話を聞く。お互いが何を大事にしているのかが分かれば、見え方も変わってきます。

誰かが勝つのではなく、どちらも少しずつ変わっていく。そうやってチーム全体として前に進んでいけたらいいなと思っています。

僕自身、こうした考え方はFIDIAに入ってから、現場で少しずつ育まれていったものです。

だからこそ『スタートアップ芸人』を読んだとき、「うちの会社の文化がそのまま言語化されている」と感じて驚きました。

部下との信頼関係に悩んでいる人や、チームを前に進めたいマネージャーにとって、きっとヒントになる一冊だと思います。

(本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。)