超伝導という現象は量子力学が確立する前の1911年に、オランダの物理学者カメルリン・オンネスによって発見されました。

オンネスは水銀を冷却していくと、摂氏マイナス268.8度で電気抵抗が突然ゼロになってしまうことを発見したのです。これ以降は非常に低温の現象の話になるので、摂氏ではなく絶対温度を使うことにします。

絶対温度とは摂氏マイナス273度のことです。したがって摂氏マイナス268.8度というのは絶対温度で4.2度のことです。

なぜ金属は低温で

超伝導状態になるのか

オンネスはその後、ほかの金属も極低温(絶対温度で零度に近い、きわめて低い温度)では電気抵抗が消えることを発見し、この現象が一般的なものであることを示しました。

また1933年にはドイツの物理学者ウォルター・マイスナーが、超伝導物質(超伝導体)に外部から磁場をかけると磁場は超伝導物質内部に侵入できないことを発見しました。現在、これはマイスナー効果と呼ばれます。この効果によって超伝導体には磁石を避けようとする力が働きます。

金属がなぜ低温で超伝導状態になるのかは長い間謎でしたが、1957年、アメリカの3人の物理学者ジョン・バーディーン、レオン・クーパー、ロバート・シュリーファーによって解明されました。この理論を彼らの名前の頭文字からBCS理論と呼びます。

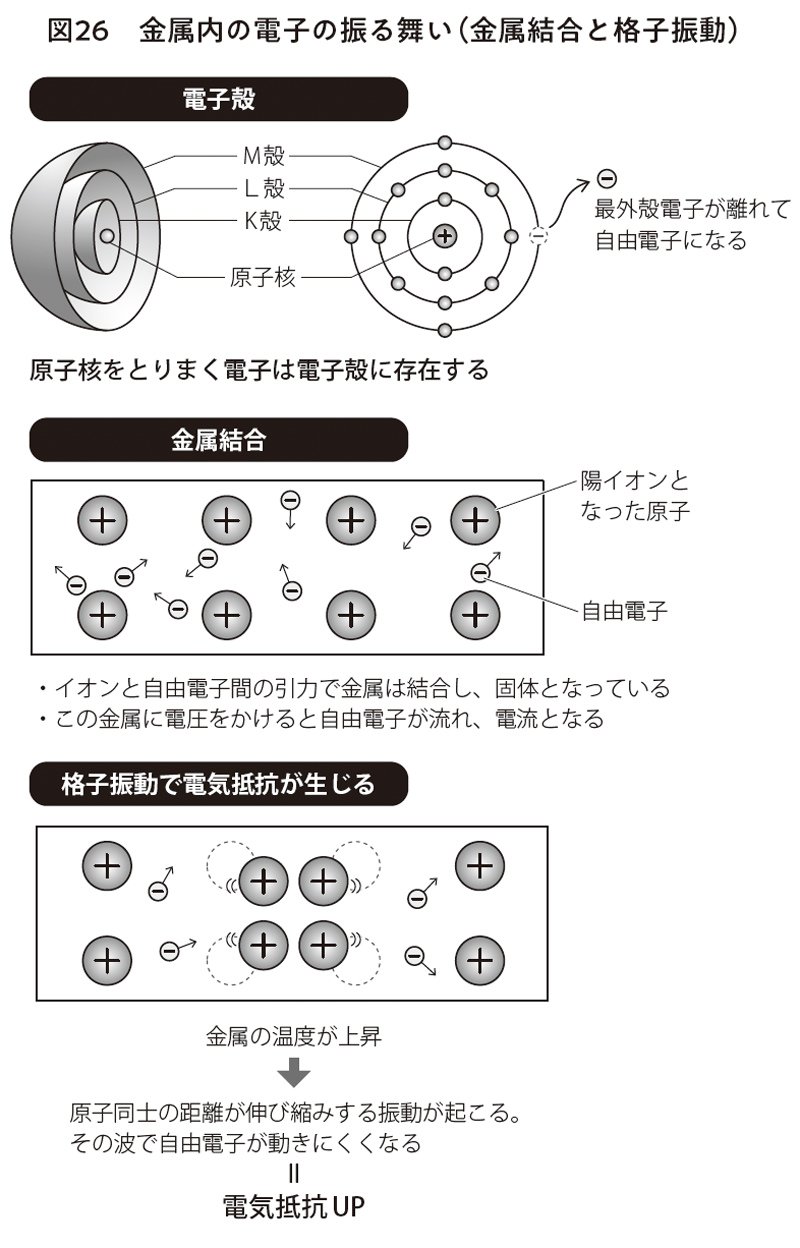

原子は正の電荷をもった原子核のまわりにいくつかの電子をもっています。原子中の電子はそのエネルギーによって原子核をとり巻く領域が決まっていて、その領域を電子殻と呼びますが、特にいちばん外側の電子殻にある電子を最外殻電子といいます(図26)。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

金属は多数の原子がお互いの電子殻同士が接するように規則正しく整列しています。その結果、電子の動ける範囲が広がって最外殻電子が自由に動けるようになります。