金属の電気抵抗は

温度を上げると大きくなる

電子(-マイナス電荷)を失った原子は全体として正(+)の電荷をもった陽イオンとなり、そのようなイオン間を電子が自由に動き回る(自由電子)という状態が実現され、イオンと自由電子間に働く電気的な引力で固体としての金属は結合しています。金属に電気が流れるのは、この自由電子が移動するためです。

さて、金属の電気抵抗は温度を上げると大きくなるという性質があります。これは温度上昇によって原子同士の距離が伸びたり縮んだりする振動が起こり(格子振動)、金属内にある種の波が伝わり、この波によって電子の移動が妨げられるからです。

空気中を音が伝わるとき、空気の密度が振動して、その波の変化が空間を音(音波)として伝わっていきますが、この金属内の波もそれと同じく、密度の振動が波として伝わる現象です。そして、温度を下げていくと、格子振動が小さくなり自由電子の運動をあまり妨げなくなります。

しかしこの説明では、温度を低くすれば電気抵抗は小さくなることを説明できても、オンネスが発見した超伝導性は説明できません。絶対零度でないかぎり、格子振動は存在するので、電気抵抗は決してゼロにならないからです。

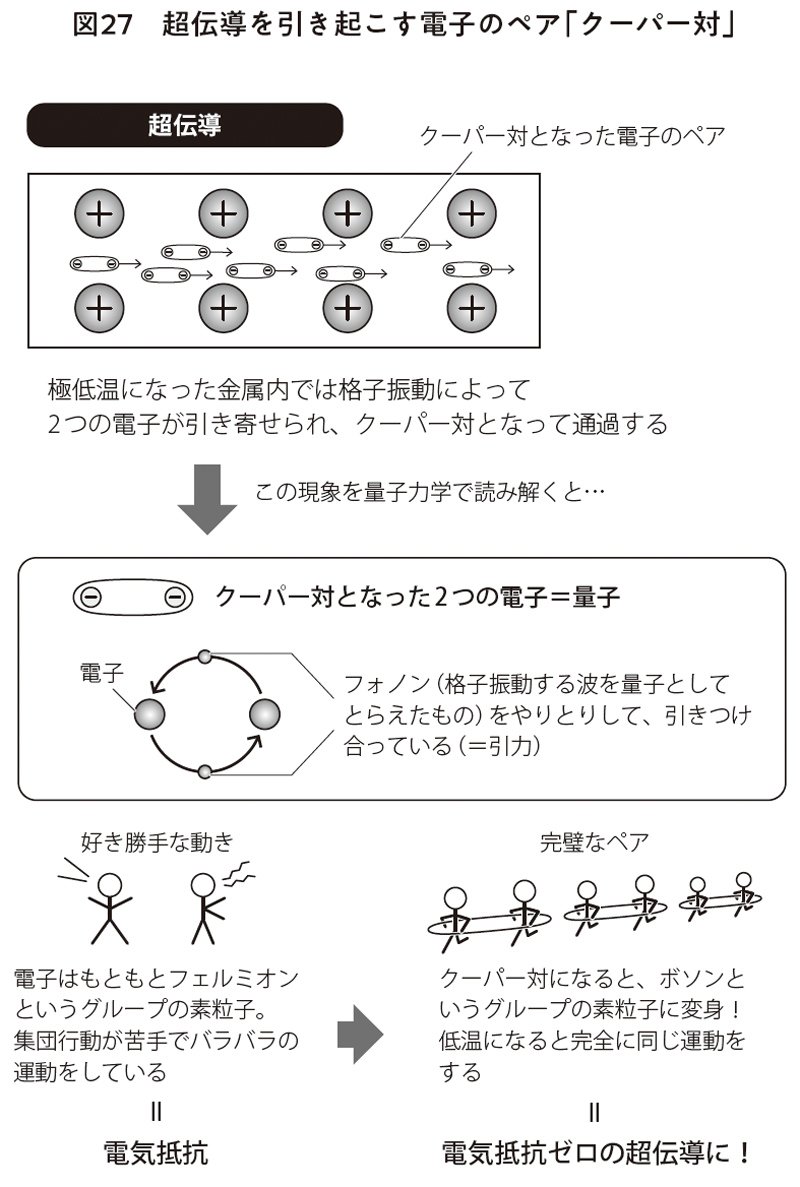

バーディーンたちは、自由電子と格子振動の関係をより深く考え、2つの自由電子の間に格子振動を通して弱い引力が働くことで超伝導になるしくみを見つけました。

超伝導を引き起こす

電子のペア「クーパー対」

格子振動をしているのは正の電荷をもったイオンです。負の電荷をもつ自由電子同士は本来反発し合います。ところが非常に低温では、イオンの正の電荷が2つの電子の間の反発力を抑えて、2つの電子を結びつける引力となるのです。くわしく見てみましょう(図27)。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示