『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第67回は、令和における「校則」を考える。

学校教育の「伝統」が変わりつつある

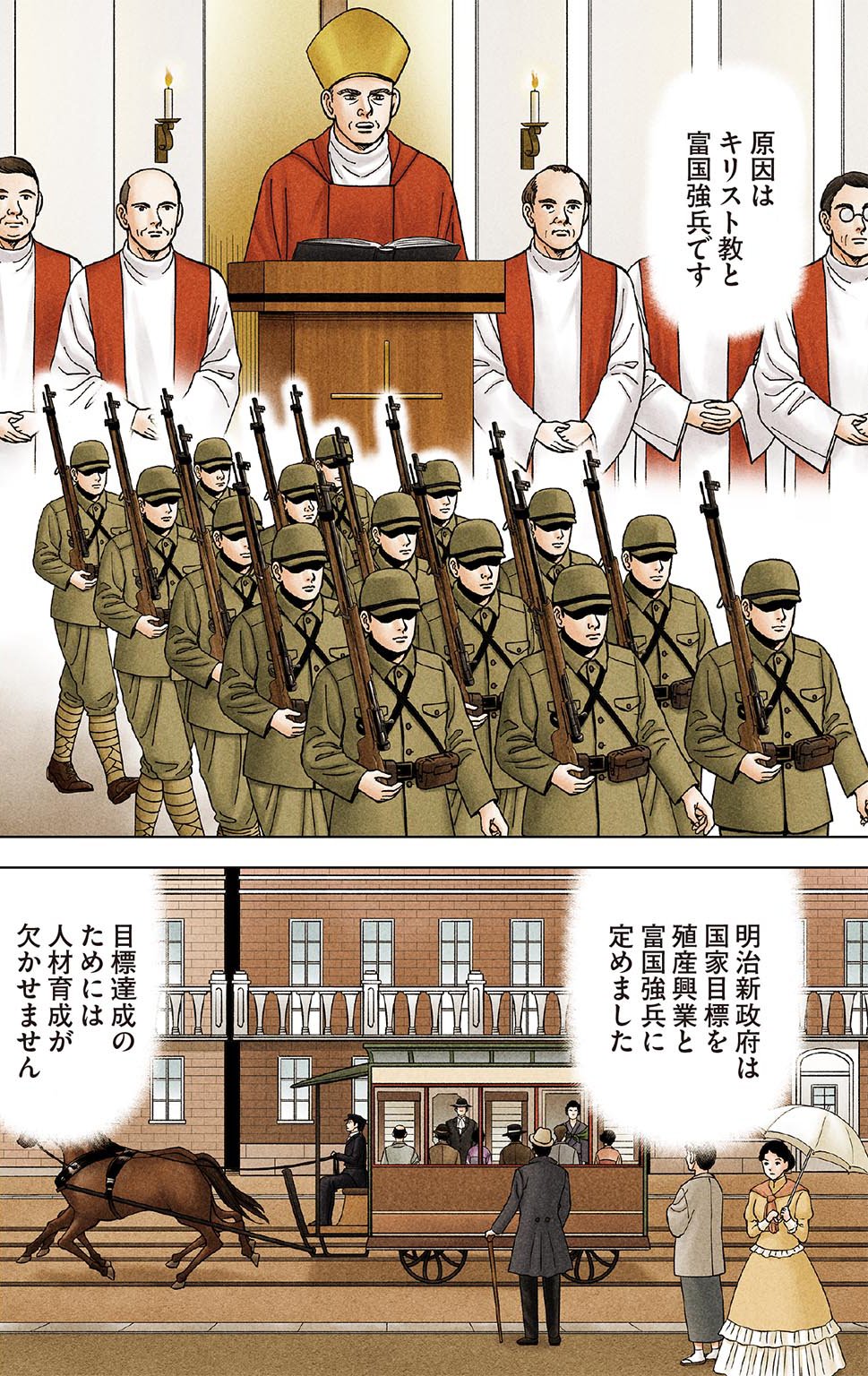

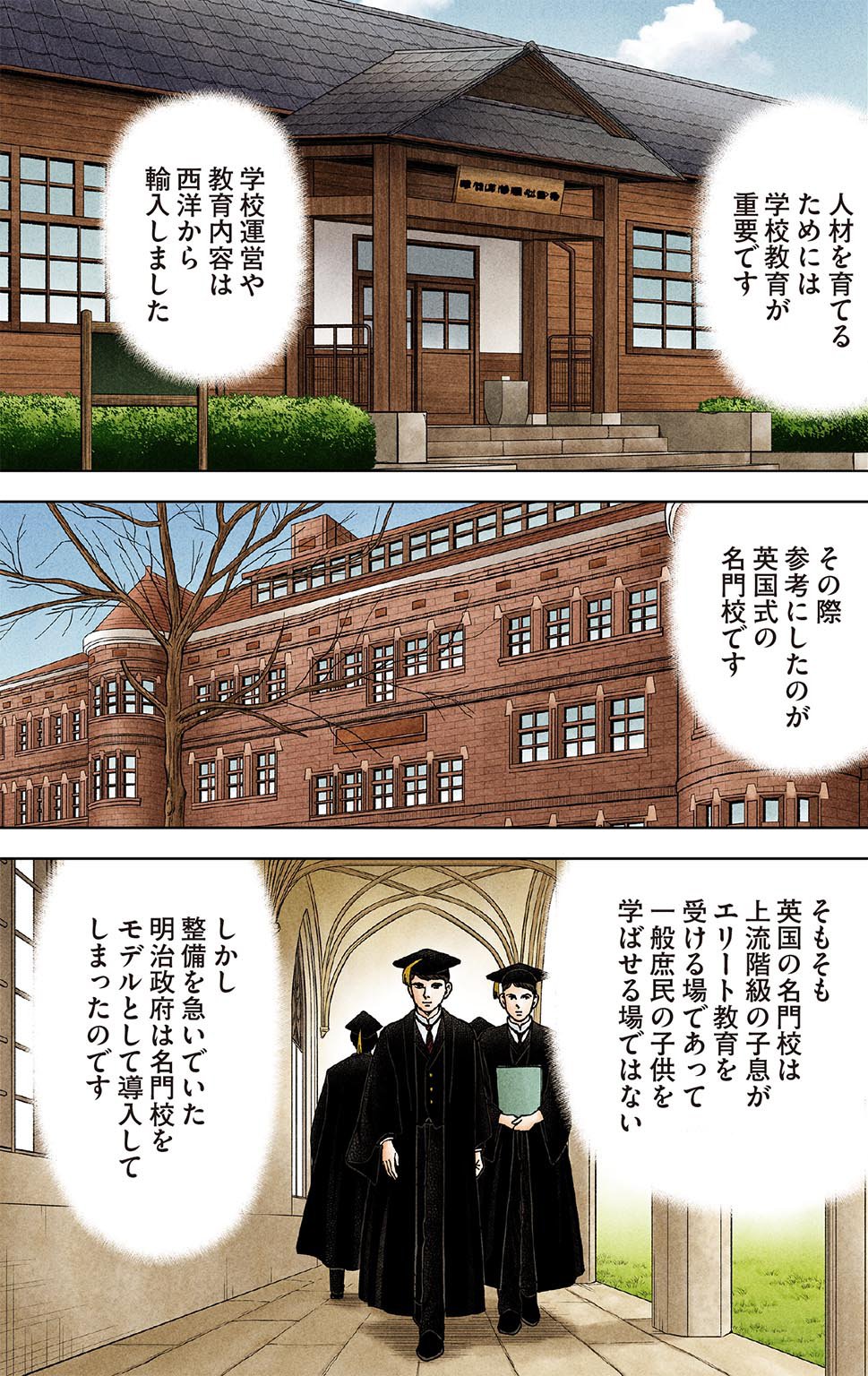

東大合格請負人・桜木建二は、教え子である天野晃一郎の母に対して、日本の教育制度の歴史を説明する。明治時代に始まった富国強兵の名残が今の教育にも根付いていると指摘し、「伝統と書いてゴミと読む」と喝破するのだった。

学校教育の現場では、校則という名の「伝統」が変わりつつある。

7月2日、文部科学省が全国の公立中学校・高等学校799校を対象にした校則等の見直し状況調査結果を公表した。それによれば、「校則を設定している」と答えた790校のうち約91%(720校)が、令和に入ってから校則の制定・変更を実施している。

具体的な変更・制定内容として最も多いのは、「服装(制服や体操服、靴等)」が約90%、次いで「頭髪や化粧」が約63%、「持ち物(スマートフォンや携帯電話、鞄、金銭など)」が約36%だ。

校則改正の話題においては「ブラック校則」という言葉が示す通り、その内容が注目されがちだが、どのようなプロセスを経て改正されたのかという経過も重要だ。生徒自身が校則の制定・改正に関わることで、そのルールの尊重や発展に寄与するだけでなく、「ルール作りの仕組み」「ルールを作ることに伴う責任」を学ぶことができる。

校則制定・改正した720校のうち、生徒・保護者から意見を聴取する機会を設けたのは611校。そして「全ての生徒から意見を聴取」したのは約63%、「一部の生徒(生徒会等)から意見を聴取」したのは約36%となっている。

「生徒会を通じて全校生徒の意見を聴取した」場合どちらになるのかは気になるところだが、高い水準だと言える。中高時代に生徒会に関わっていた身としては喜ばしい。

「生徒が作る校則」の重要性が伝わらないと…

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

一方で、当時他校の生徒会の友人から聞いた次のような意見がわすれられない。

「これまでは生徒会が学校内から校則改正の必要性を訴えてきても無視されてきた。しかし、文科省や教育委員会の『外の』声がかかった途端に、まるで学校側が発案したかのように、学校側の決めたプロセスで進められた」

教育組織の仕組みを考えると当然といえば当然なのだが、教員が「生徒自身によって作られる校則」の必要性を芯から理解しなければ、一過性のブームで終わってしまいかねない。

もう1つ指摘しなければならないのが、今回の調査が公立高校のみを対象としていることだ。私立学校はいわばブラックボックスであり、校則に関する統一的なルールはない。幸いにも私が通っていた学校は生徒の自主を重んじて明文化された校則はなかったが、全ての私学がそのようなわけではない。

中には、「校則はない」とうたっていたにもかかわらず入学後にルールを強制している私立学校も存在するという。私学の自治を最大限尊重することを前提とした上で、生徒の学びや権利に支障が出る校則を管理できる仕組みが求められている。

とはいえ、現場の先生方の負担も大きな問題となっている。ただでさえ教員の成り手が少ないのに、やれデジタル化だ、やれ保護者対応だと仕事だけが増えていく。校則の見直しも例外ではない。「先生方の負担を考えると、強気に校則改正を要請できない」と悩む他校生徒会の友人もいた。

この複合的な課題に対して明確な解決策があるわけではないが、校則改正・制定のトピックでは内容以上にそのプロセスにもっと目を向ける必要がある。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク