『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第68回は、過去に出題された東大入試問題から、大学側が求めている能力を読み解く。

かつての「難問」が典型問題になった

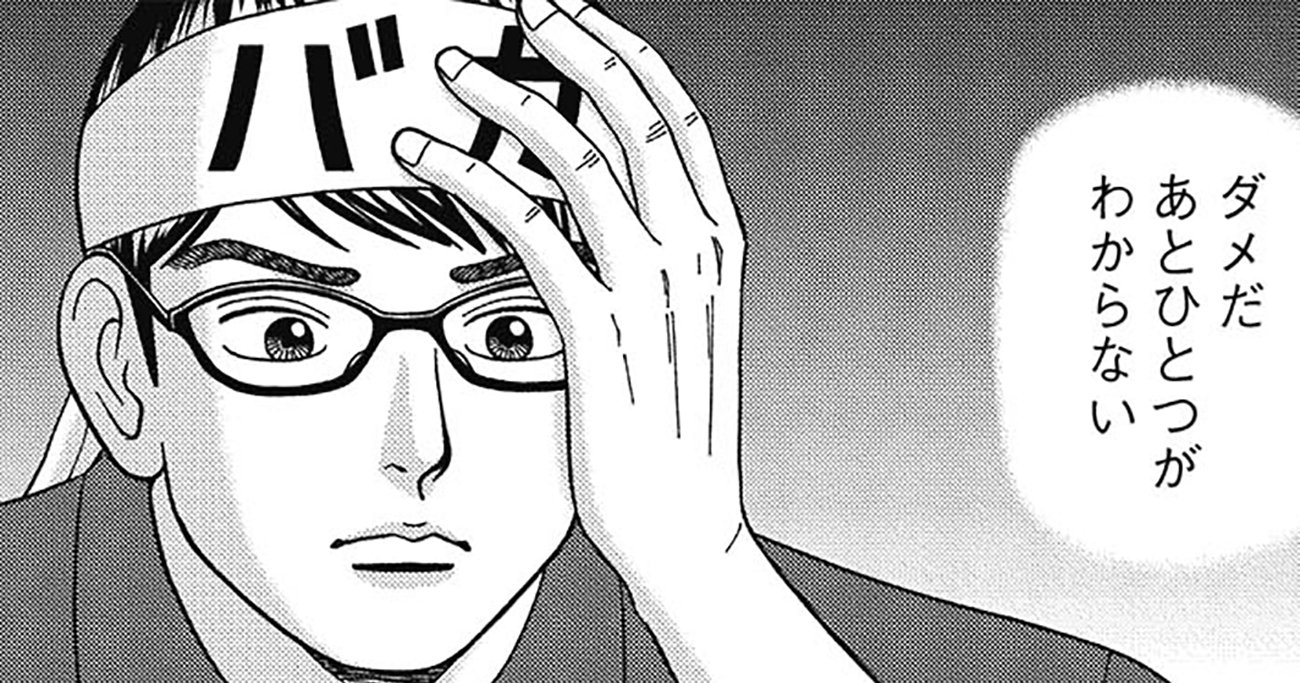

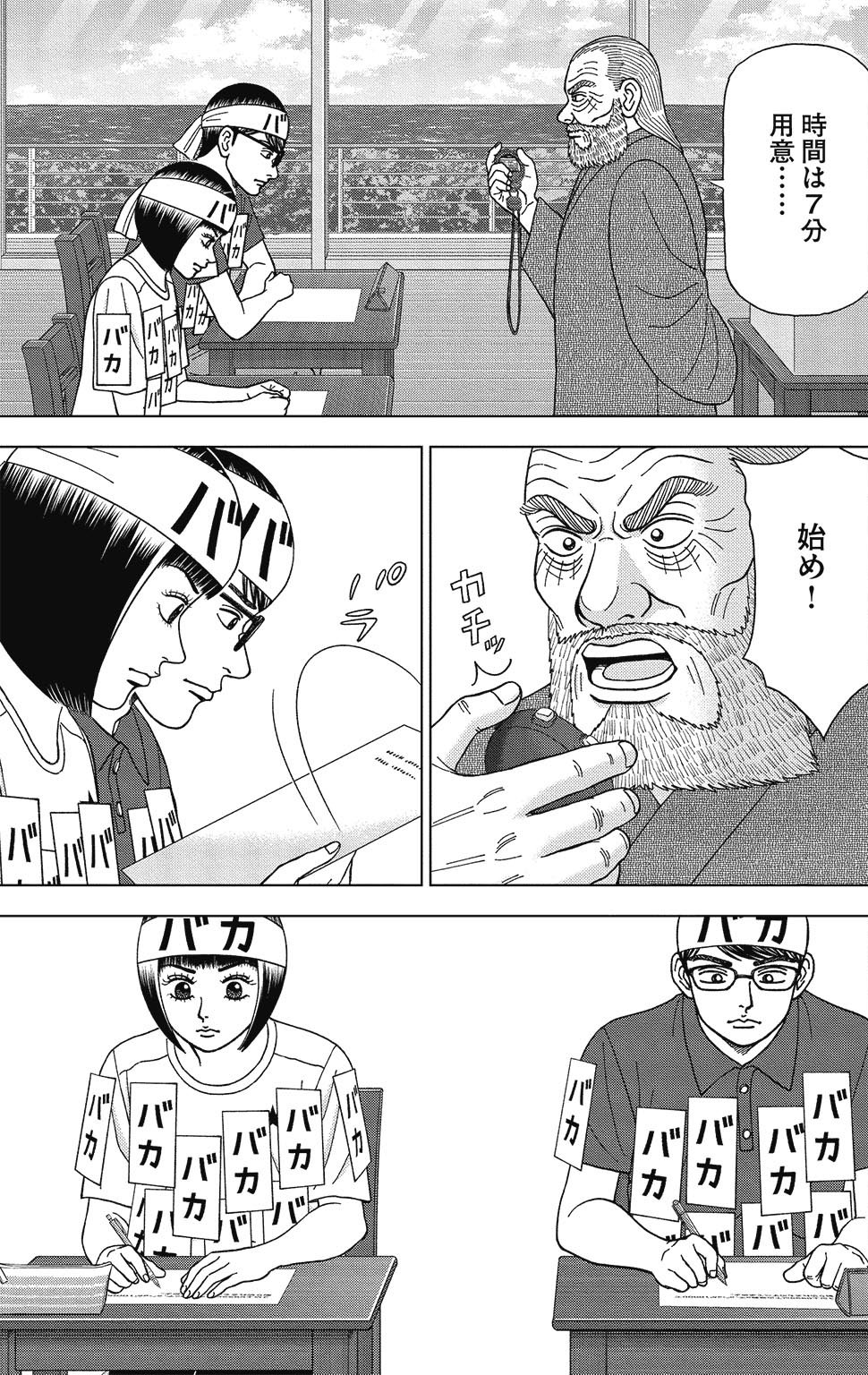

東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、勉強合宿で苦手科目の数学を特訓する。実際に東大数学の入試問題を解いてみた天野は、あと少しで解ける実感を得るのだった。

東大入試の数学には、天野が解いた2005年の問題のように、中学3年生の知識で解けるようなものもわずかながら存在する。

前作の『ドラゴン桜』でも取り上げられた有名問題「円周率が3.05より大きいことを証明せよ」(2005年)もその1つだ。円に内接する正十二角形を描いて考えるというのが模範回答だが、小学校でも習う円周率の定義をちゃんと理解できているかが鍵となる。

1999年には「一般角θに対してsinθ、cosθの定義を述べよ」という衝撃的な問題が出されたことがある。あまりによく使われる道具だからこそ、「その定義をしっかりと理解していますか?」という東大のメッセージを感じる。

ちなみに、この問題の次の問題は三角関数の加法定理を証明させるものだ。「咲いたコスモス、コスモス咲いた」と唱えて丸暗記した人も多いと思うが、教科書レベルのこの問いに答えられない受験生は今でも多いのではないだろうか。

今では入試問題の定石となっているような問題でも、昔は難問だったものがある。むしろ、東大の入試問題として出題されたからこそ盛んに対策され、定石と化した問題も多い。

例えば「点 (x,y)が原点を中心とする半径1の円の内部を動くとき、点 (x+y, xy) の動く範囲を図示せよ」という問題だ。今では「逆像法」と呼ばれるテクニックを理解するためによく使われる、難関大学受験における典型問題となっている。

実はこの問題、今から約70年前・1954年の東京大学入試の「解析I」の問題だ。当時は「解析I、解析II、幾何I、幾何II」から2つを選択して解く形式だった。

受験生の「思い込み」に挑戦する問題も

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

これらの問題は「ひらめき問題」と言われることも多いが、実際はその単元の本質を突く問題と言うべきだろう。小手先のテクニックでは解けず、定義に立ち返って考え直さないといけない問題も多い。

数学以外にも、入試問題は受験生に訴えかけてくる。

有名なのは、1983年の日本史の問題だ。なんと1978年と全く同じ問題と解答例を出した上で、「その解答例が低い点数を与えられた理由」を考察させ、新しい答えを問うたのだ。

当然、予備校などによる模範解答は出そろっている。その上でもう1回同じ問題を出題するのだから、よほど訴えたいメッセージがあったことだろう。

ちなみに同じ年の次の問題では、江戸時代に大名が江戸と領地を往復した参勤交代の意義を問う問題が出されている。

問題文の前半に「参勤交代が、大名の財政に大きな負担となり、その軍事力を低下させる役割を果したこと(中略)は、しばしば指摘されるところである。しかし、これは、参勤交代の制度がもたらした結果であって、この制度が設けられた理由とは考えられない」とあり、参勤交代は大名の財政力を削ぐためだという「思い込み」への挑戦が行われている。

大学入試問題は大学からのメッセージだ。難易度で語るのもよいが、その大学が入試問題を通じて、高校生世代の若者に何を伝えようとしているのかを考えるという視点も忘れてはならない。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク