20年以上コンサルティング業界で培った経営戦略を人生に応用した『人生の経営戦略』の著者・山口周氏とゴールドマン・サックスの元トレーダーで現在は金融教育家として活動する田内学氏。「お金」と中心とした現在の経済のあり方に違和感を覚える2人が、「時間」を軸とした人生設計と投資の本質について語り合った。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

お金が「制約」になる経済の限界

山口周(以下、山口) 田内さんは、ゴールドマン・サックスで金利トレーダーとして16年間勤務されたのち、40歳で退職されています。金融教育家に転身するという決意をされた理由は何だったのでしょう?

田内学(以下、田内) ずっと経済を見てきましたが、今のように人がどんどん足りなくなっていく時代に、「お金さえあれば何とかなる(逆に、お金がなければ何も始まらない)」という、いわばお金を「制約」として考える従来の経済のあり方には大きな問題があると感じるようになりました。

ゴールドマン・サックスを退職後、そんな提言を、『お金のむこうに人がいる』(ダイヤモンド社)という本にまとめて出したところ、政界の方にも注目していただいて、当時の安倍総理ともお話ししたりしました。

ただ、やはり有権者の考え方が変わらない限り、社会が大きく変わることはないので、その意味でやはり「教育」が大事だなと思ったんですね。

2冊目の本である『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)を小説という形式にしたのも、より幅広い人に日本が抱える問題を知ってもらいたいと思ったからです。

山口 僕も田内さんと同じ問題意識を持っているんです。いま金融教育というと、「株とは何か」「どう投資するか」「資産の何割を投資に回すか」といった技術的な話ばかりになりがちですが、本質はそこではありません。

「そもそもお金とは何か」「経済はどのように回っているのか」という原理の部分を理解していないと、やれ今は株式だ、債券だ、不動産だと、そのときの流行り廃りで右往左往するだけになってしまいます。

大学生の「老後不安」への違和感

田内 実は最近、気になっていることがあるんです。大学で講演をすると、学生から「老後が不安だから早く投資を始めたい。バイトしてなるべく早く奨学金を返して、投資に回すお金を貯めたい」という声を聞くんですよ。これにものすごい違和感を覚えました。

山口 確かにそれは違和感がありますね。

田内 そもそも「大学で学ぶ」という時間を買うために奨学金を借りているわけで、その時間を使って奨学金を返すのでは本末転倒です。

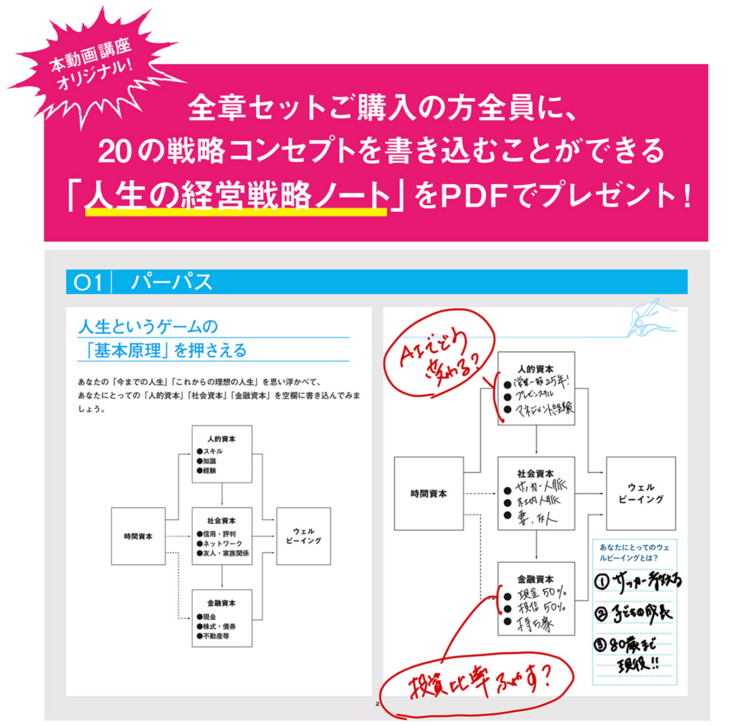

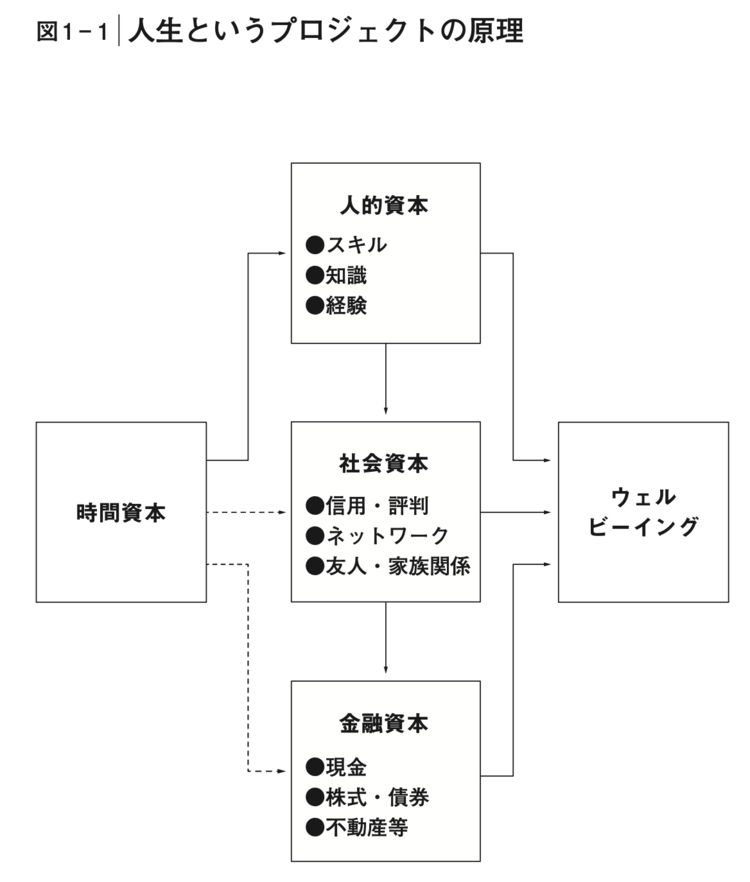

その違和感がビシッと1枚で表現されているのが、山口さんの『人生の経営戦略』の55ページの図(「人生というプロジェクトの原理」)なんですよね。

この図を見てもわかるように、何よりも大事なのは「時間資本」です。時間は誰にとっても増やすことができず、減る一方です。その時間をいかに有効活用して、「ウェルビーイング(幸せ)」につなげていくか。

その手段として、山口さんは「人的資本」「社会資本」「金融資本」の3つを挙げておられるのですが、順番としても、まず人的資本を増やしてから、社会資本を増やして、金融資本はその次になっている。

この図には本当に抜けがないと思います。結局、人間が生きていくうえでは誰かに頼らなければならない。頼る相手とは、「自分自身」に加えて「周りの知っている人」と「それ以外の人」の3パターンしかありません。昔は自分と周りの人しかいなかったから、人的資本と社会資本が重要でした。その後、貨幣経済ができて、お金を使って知らない人にも働いてもらえるようになり、金融資本が生まれます。

つまり、この図で示されている「資本」とは「頼れる相手」のことなんですよね。人的資本は自分であり、社会資本は周りの人であり、それ以外の人が金融資本です。

山口 なるほど、確かにそういう理解の仕方もできますね。人は他の誰かに頼らなくては生きていけないというのは、田内さんの本のメインテーマでもありますね。

田内 そう考えたとき、投資で稼ぐということは、「投資を通して誰かの役に立つ」ということでなければいけません。そうでなければただのギャンブルです。

誰かの役に立つという発想がないから、投資がただの小手先のギャンブルになってしまう。小手先で金融資本が簡単に増やせるかというと、そうはいかない。むしろ、かなり効率の悪い投資になってしまいます。

SNSなどを通じて「簡単に金融資本を増やせる」という誤解が広がっているように感じますが、そもそも、自分の失敗談を好んで話す人は少ない。だから成功者の儲け話ばかりが耳に入ってしまうんですよね。

山口 「人的資本」という言葉を最初に使ったのはゲーリー・ベッカーという経済学者ですが、彼の指摘のいちばん重要な部分は、「長期的に見て最もリターンが大きいのは人への投資だ」ということでした。

たとえば「今、手元に1000万円ある」という場合、不動産や株式を買うという選択肢もありますが、ベッカーの研究によると一番リターンが大きいのは、特に若いときには自分に投資することなんです。

だから学生から「老後が心配だからすぐ投資したい」と言われると、強烈な違和感を覚えるわけですね。

投資もキャリアも「希少価値」がカギ

田内 私はもともとトレーダーをしていたので価格の原理を考えるのですが、価格とは最終的には需要と供給で決まります。つまり、世の中で必要とされていることと、その中でも希少性があることが大事なのです。投資をするときは、その視点が欠かせないと思います。

山口 株価が上がったり下がったりするときに、世の中では業績がどうとか会社のブランドがどうとか言われますが、非常に単純化すると、需給のバランスということになりますよね。でも、意外とそこはあまり言及されない。

それで言うと、「流行りの学位」というものがありますよね。今なら人工知能の学位を取っていると収入がいいらしいと言われますが、現在AIで高収入を得ている人たちは、供給が少なかった時代に勉強したから、そこに需給ギャップが生じて高い価値がついたわけです。ところが、これから勉強する人が大量に増えれば、供給過剰で価値は下がる。

人の価値にしても、それを決めるのは内在的な能力ではなく、労働市場における需要と供給であるということは、忘れてはならない。

田内 本当にその通りです。よく勘違いされるのが、株で言うと「みんなが買っている株は上がる」というのは確かにその通りなのですが、最後はそれを誰かに売らなくてはならない。そこで、みんなが売りたいときに買ってくれる人がいればいいけれど、いなければ株は暴落するだけです。

だから、株でもキャリアでも、基本的には希少性があるところ、ボトルネックになっているところに価値が生まれるという視点を常に持っておきたいですね。

今の日本で起きているのは、投資したい人はすごくたくさんいるけれど、投資される側になって、そのお金で何かをしようとする人が少ないということです。だったら今は「投資される側」に行ったほうが絶対にいいはずです。

1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。

慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『ニュータイプの時代』(ダイヤモンド社)、『ビジネスの未来』(プレジデント社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』(日経ビジネス人文庫)など。

田内 学(たうち・まなぶ)

お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家。

2003年ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブなどの取引に従事。19年に退職後、執筆活動を始める。

著書に「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」総合グランプリとリベラルアーツ部門賞をダブル受賞した『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)、『お金のむこうに人がいる』(ダイヤモンド社)、高校の社会科教科書『公共』(共著)などがある。