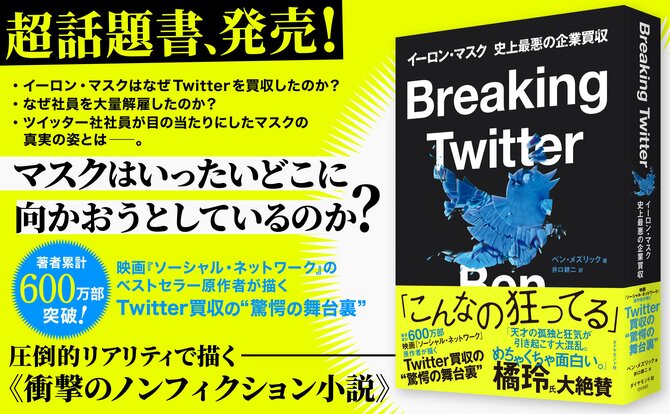

ツイッターを救わねば――マスクが抱いた「危機感」とは?

イーロン・マスクがツイッターを手に入れようと思ったのは、大好きなツイッターが壊れかかっているように感じていたからだ。軌道修正しなくてはならないと思った。

「人類の文明を長続きさせる」ことをミッションにしているマスクにとって、「言論の自由」は重要なことである。

そういうわけで、マスクにとって言論の自由はきわめて重要だ。問いを投げることができなければ、黙らされてしまえば、根本的な真理に到達できなくなってしまう。(p.51-52)

マスクから見たツイッターは、「主流と異なる意見を抑圧し、黙らせる力が急速に広がって」いた。アカウント凍結、シャドウバン、削除によって、自由に発言できなくなっていると思っていたのだ。

もちろん、主流と異なる意見が抑圧されるSNSなんてとんでもないと思うのが普通の感覚だろう。「オープンで自由な発言が許される場」であってほしい。

ところが、トロールファームやヘイトスピーチなどの攻撃に対してどう対処するのかという点を合わせて考えると、ことはそう単純でない。

「言論の自由」を強化した結果、ヘイトスピーチであふれ返った

イーロン・マスクがツイッターを買収した直後から、ツイッターは何度も大きなトラブルに見舞われている。

まず、マスクが「言論の自由」を強化する方向にモデレーションアルゴリズムを改修したとツイートしたためか、ツイッター上にはヘイトスピーチが急増。

虚偽や攻撃的なツイートに対処する「トラスト&セーフティ」という部署が調べたところ、300個以上の偽アカウントから、人種差別的ツイートやユダヤ人排斥のツイート、暴力的ツイートなどがほんの1~2時間で5万件以上もまき散らされたことがわかっている。

「有名人」だけに与えられていた認証バッジを、金さえ払えば誰でも手にできるようにした

また、それまで無料で付与されていた「ブルーチェック」を有料のサブスクに変更したときも、さんざんだった。

もともと「ブルーチェック」は、著名人や政治家など、ごく一部の人物にだけ与えられる特別な認証マークだった。

しかしマスクは、それを月額課金制にし、お金を払えば誰でも手に入れられる仕組みに変更した。つまり、認証マークを「有名人だけのもの」から「誰でも買えるもの」へと変えてしまったのだ(※)。

※マスクは無料の「ブルーチェック」とサブスクの「ツイッターブルー」を一本化し、新しい形のサブスクを立ち上げた。

背景には、「言論の自由を守るには、広告主よりもユーザーからの収益を重視すべきだ」という信念があった。

また、特定の有名人だけが認証されるより、誰もが認証バッジを得られる方が「公益性が高い」とマスクは信じていた。

当然のごとく「なりすまし」の大量発生。Xはどこへ向かうのか

しかし、この新しいツイッターブルーをローンチしたとたん、大惨事となった。お金を払ってブルーチェックを付け、有名人や企業のふりをしてヘイトをまき散らす「なりすまし」が大量発生したのだ。

こうした騒動が起きるたび、トラスト&セーフティのメンバーはフルバトルモードで対処に明け暮れていた。

「言論の自由」を守ることと、安全な場所であることを両立させるのは簡単ではない。

いくつもの修羅場をくぐり抜けながら、イーロン・マスクのツイッター、「X」はいい方向に向かっていると信じているが、今後も何が起きるかはわからない。

ヘビーユーザーとしてはあたたかく厳しく(?)見守っていきたいと思う。

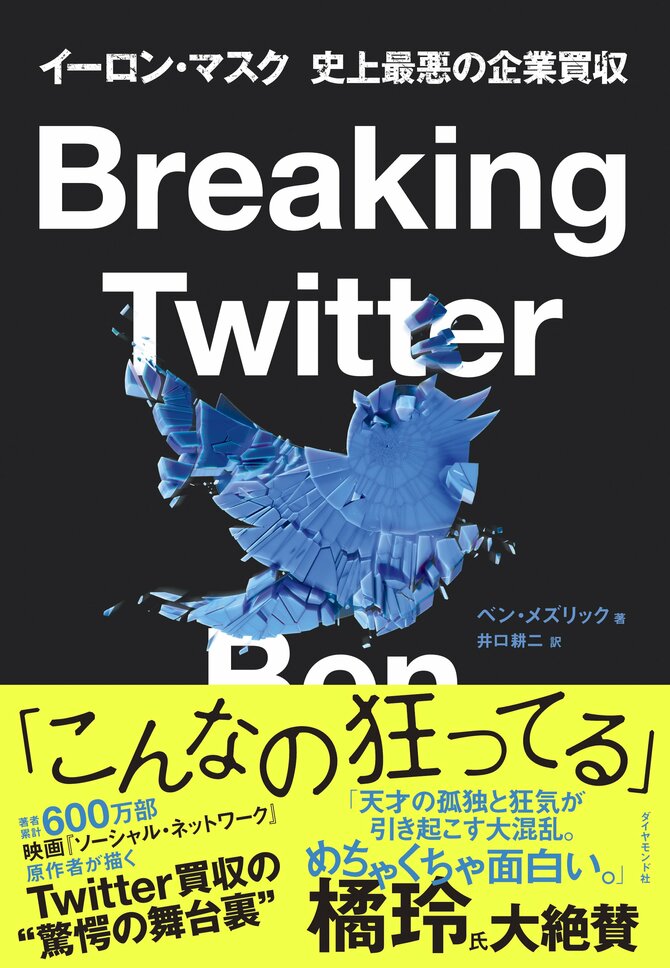

(本書は『Breaking Twitter イーロン・マスク 史上最悪の企業買収』に関する書き下ろし特別投稿です)