【移民問題の落とし穴】ドイツ社会が壊れた理由、日本も無関係ではない

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ドイツの移民問題とは?

ドイツは第二次世界大戦で敗戦し、多くの若者を失いました。これによって労働者不足が深刻化したため、周辺諸国との間に外国人労働者募集協定を次々に締結し、外国人労働者の受け入れを拡大していきました。

1955年のイタリアを皮切りに、スペイン、ギリシャ、トルコ、モロッコ、ポルトガル、チュニジア、ユーゴスラビアなどとの協定が相次いで結ばれたのです。彼ら外国人労働者は「ガストアルバイター」と呼ばれ、もともとは契約期間が終われば帰国すると想定された「客」のような存在でした。

しかし実態としては、長期間ドイツに留まり、家族を呼び寄せるケースが増えていったと考えられます。ドイツ企業からすると、一度技術を習得した外国人労働者を契約終了で帰国させ、新たな人材を育成するよりも、熟練者として継続雇用したほうが利点は大きいわけです。

「短期間で稼ぐ」はずが……

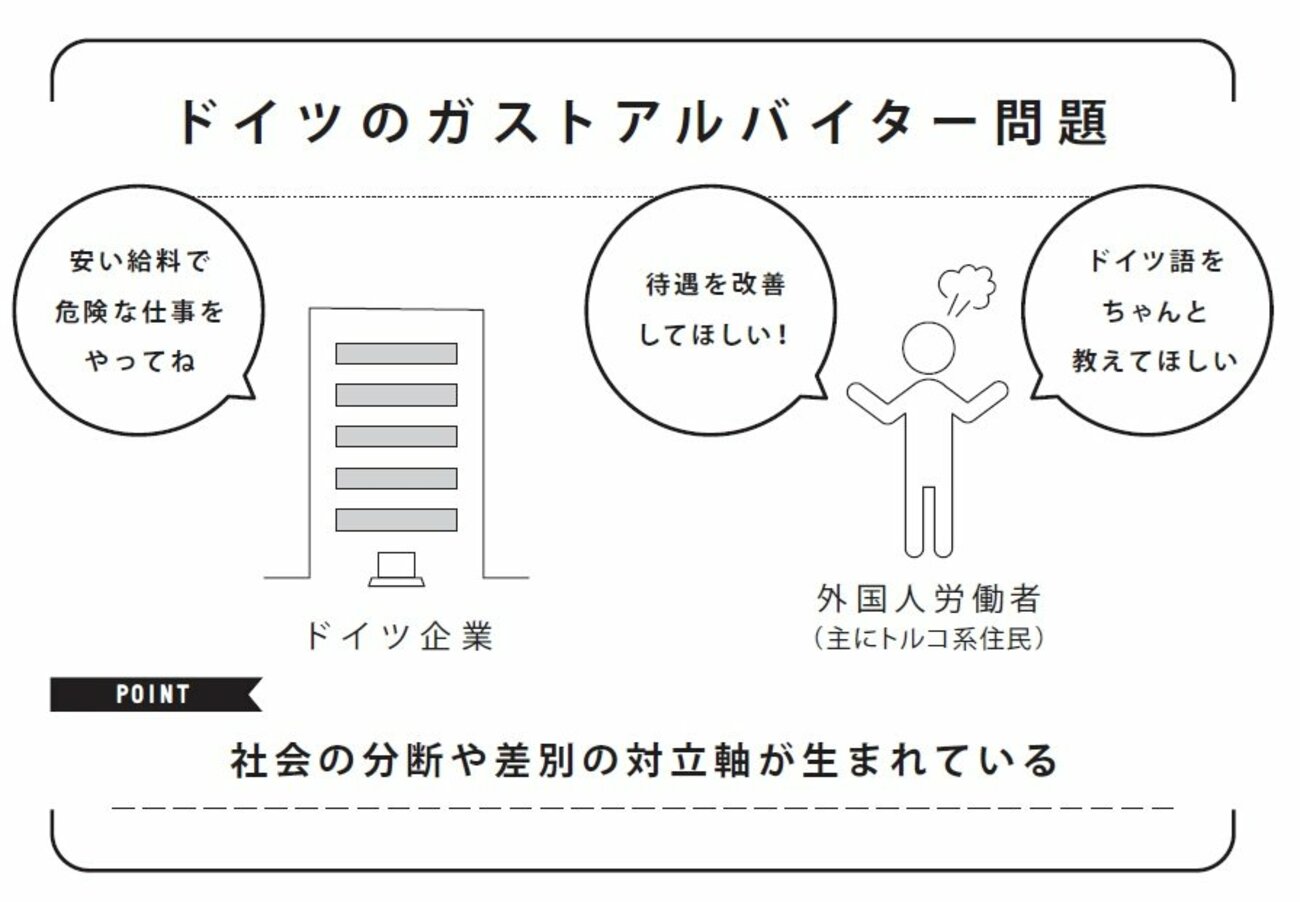

ですから、彼らは短期就労を前提に「できるだけ短期間で稼ぐ」ため、高負荷や危険な業務にも積極的に就き、その分低賃金で雇われる構図が生まれました。1961年の外国人労働者総数69万人が、わずか6年後の1967年には180万人にまで膨れ上がったのは、この仕組みが企業にとって大きなメリットをもたらしたからでもあります。

特に1961年に協定を結んだトルコ出身者の多くが家族を呼び寄せ、ドイツ国内に定着し始めました。

しかし、当初「一時的な労働力」にすぎないと想定されていたガストアルバイターに対し、長期的な統合策や多文化共生を視野に入れた施策は準備が手薄でした。企業は自分たちの経済活動の利点に注目しがちで、住居や教育、社会保障など生活全般をどう支援するかは後回しでした。

ドイツ国内で大きな混乱が起きる

結果として、宗教や文化が異なるトルコ系住民を中心に「ドイツ語教育が不十分」「職場での待遇格差」「就職差別」などの問題が浮上しました。やがて二世、三世と世代を重ねるにつれ、自分はドイツで生まれ育ったのに完全に受け入れられない、と感じる若者が増え、社会の分断や差別の対立軸が生まれることにもつながったわけです。

出典:『経済は地理から学べ【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ【全面改訂版】』

加えて、企業が安価な労働力を頼りにした結果、十分な研究開発やビジネスモデル転換に資金を振り向けないまま、目先のコスト削減ばかりに走る懸念も指摘されました。労働者個人も、低賃金・低保障で長く働き続けた場合、高齢になったときに年金が少なく貧困リスクを抱えることになります。

こうした問題が積み重なり、ドイツ国内ではやがて「ガストアルバイターが多すぎるのではないか」「宗教が違う移民が文化を変えてしまう」などの不満が噴出しました。一時的には外国人労働者が企業利益を高める存在だったにもかかわらず、制度が追いつかないまま社会に深く根づいたことで、逆に排他感情を招く矛盾が見えてきたのです。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)