目の前の利益を超えた

未来に責任を持つ「視座」

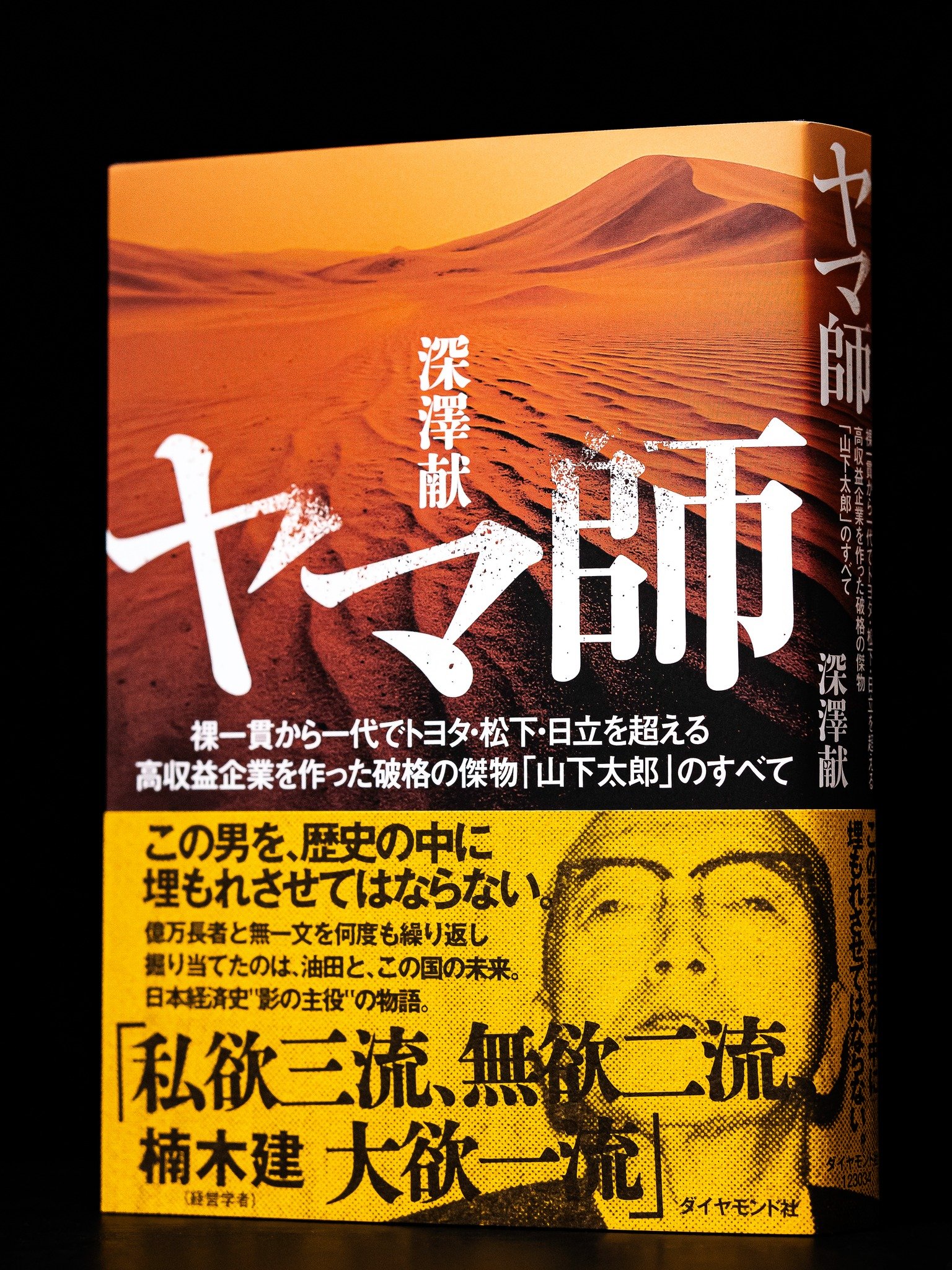

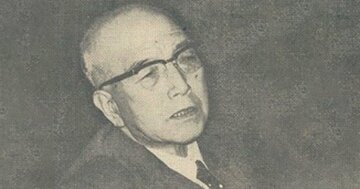

太郎が言う通り、20年以上も前、アメリカの石油メジャーが何もない砂漠で石油を掘り当てるというリスクを背負っていた頃なら「利益を折半」は妥当だったでしょう。しかし当時の中東は変革の時代を迎えていて、サウジも未来を見据えている。ならば、日本も“新しい時代のパートナー”として応えるべきではないかという太郎の言葉は、交渉に臨む姿勢として、じつにフェアなものです。

単なるビジネス交渉ではなく、産油国の今後をどう支えるか――その視座が太郎の交渉姿勢にありました。「損して得取る」だけではありません。いずれサウジのような資源国も、従来の欧米依存から脱却し、真に自立できる新たな経済モデルを模索していくことになる。その時、共に歩める相手として日本がどう振る舞うかが問われていると、太郎は考えていたのです。

交渉は、最終的にサウジ56・日本44という利益配分に落ち着きますが、これは中東の産油国側からすると画期的なものでした。長年続いたメジャーの支配体制から抜け出す第一歩だったからです。逆にいえばメジャー側にとっては痛恨の出来事で、これを機に産油国側を有利にする利益配分が定着していきます。その意味では、太郎が石油外交の歴史を変えるきっかけを作ったともいえます。

一方で、太郎にはどうしても譲れない一点がありました。それは「日本法人であること」です。生産販売会社の主体をサウジ法人とするという条件だけは、断固として受け入れないと強調しました。

日本が初めて油田の利権を手に入れ、エネルギーの自立を図る国家的事業である以上、その主体が日本でなければならない。だからこそ、ここだけは譲ってはならないと説きました。

この交渉で太郎が示したのは、目の前の利益を超えた“視座”でした。交渉とは、価格や条件を巡る駆け引きだけではありません。その先に続く未来に責任を持つ行為でもあるのです。そうした視座を持ち込んだところに、太郎なりの交渉の美学があります。サウジアラビアとのこの交渉は、石油利権を巡るただの取引ではなく、新しい国際関係をどう築くかという試金石でもあったのです。

Key Visual by Noriyo Shinoda