不確実性の高い状況に対処する思考様式、「エフェクチュエーション」が話題だ。コロナ禍以降、社会経済環境は大きく変化している。テクノロジーの進化や国際情勢も目まぐるしく、先行きは不透明だ。そんな中で未来を予測するのは不可能に近い。不確実性の高い時代を生きる私たちにとって、「エフェクチュエーション」は大きなヒントとなるだろう。『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』は、この理論をわかりやすく解説した日本初の入門書だ。本記事では、エフェクチュエーションが発見されたプロセスと、「5つの原則」について紹介する。(文/小川晶子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

現代の優れた起業家に共通する「意思決定のパターン」

インターネットの時代が来る、動画の時代が来る、AIの時代が来る……。

時代の流れをいち早く読み、先手を打ってビジネスを興した人は大きな成功を手にすることができたに違いない。それこそ、ザ・起業家だ。

そんなふうに、「優れた起業家」といえば、時代を読む嗅覚が優れているイメージがあるのではないだろうか。

ところが、そんなイメージを塗り替える驚くべき実験結果が出た。

一言で言うと、現代の優れた起業家は、「予測」ではなく「コントロール」に集中して意思決定を行っているというものである。

どういうことか見てみよう。

実験を行ったのは、経営学者であり、ヴァージニア大学でアントレプレナーシップを教えているサラス・サラスバシー教授だ。カーネギーメロン大学の博士課程在学中に、優れた起業家を集めて意思決定実験の協力を呼びかけた。

実験の対象者は、アメリカの成功した起業家リストに載っている人のうち「個人・チームを問わず、1社以上を起業し、創業者としてフルタイムで10年以上働き、最低でも1社以上を株式公開した人物」。

この基準に合致したのは200名ほどいたそうだ。

協力の呼びかけに応じてくれた起業家はたまたま3つ以上のベンチャー企業を興した連続起業家で、最終的に27名の意思決定を分析することとなった。

実験は、架空の製品を事業化するという状況を設定し、「誰がお客さんになるか?」「市場調査の結果をどう使う?」といった課題に対して自由に答えてもらうというものだ。

その結果、彼らが生み出した事業はバラバラで、共通性は見られなかった。

共通性が見られたのは、「意思決定のパターン」である。

それは、マーケティングリサーチをして、「どのくらいの利益が得られそうか、成功確率はどのくらいかを予測しつつ最適な計画・戦略を作る……」というパターンではなかった。

予測はできないから、まず「手持ちの手段で何ができるか?」を考える。うまくいかなかったときの損失を許容できるならゴーだ。

そして、パートナーシップを結べる人を探す。パートナーができると、手持ちの手段が増えて、もっと大きなことができるかもしれない。当初目指した方向性からずれることもあるだろうが、それはそれで良い。

「失敗も、思い通りでないことも学習機会として活用していこう……」そんな柔軟な思考法で意思決定を行っていた。

慣れ親しんだ考え方:コーゼーション

この「意思決定のパターン」は「エフェクチュエーション」と名付けられた。

日本でもっともエフェクチュエーションに精通している吉田満梨氏(神戸大学大学院准教授)は、エフェクチュエーションが発見される前の一般的な思考様式をこう説明している。

まさに、私たちが慣れ親しんだ考え方だ。この「予測可能性を重視する」考え方は「コーゼーション」と呼ばれる。

サラスバシー氏の実験により、コーゼーションとは対照的な「コントロール可能性を重視する」意思決定のパターンが見つかったわけである。

そして、近年急速にエフェクチュエーションが注目され、日本でも認知度が高まってきている。

とくに2020年以降、コロナ禍を含む社会・経済環境が大きく変化する中で、従来の予測合理的なアプローチでは対処しきれないという認識が広がっているからだろう。

5つの原則とは?

エフェクチュエーションには5つの原則がある。

耳慣れない言葉が多いが、内容はまったく難しくない。起業家のみならず、誰もが意思決定の際に使える思考法だ。簡単に紹介しておこう。

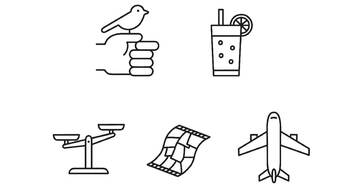

1.手中の鳥の原則

自分がすでに持っている「手持ちの手段」を活用し、何ができるかを考える。手持ちの手段には「私は誰か」(特性や興味、能力、性格など)、「私は何を知っているか」(知識)、「私は誰を知っているか」(社会的ネットワーク)に加え、「余剰資源」(組織や社会が所有するが、使われていない資源)もある。

2.許容可能な損失の原則

期待できるリターンよりも、うまくいかなかったときのリスクを考え、その損失が許容できるかどうかを基準にコミットする。

3.レモネードの原則

予期しないことが起きたならそれを積極的に活用することで、新しい価値や望ましい結果を生み出そうとする。

4.クレイジーキルトの原則

資源や技術の提供など、何らかのコミットメントを提供してくれそうな人に交渉し、自発的な参加者を受け入れ、パートナーシップを構築する。ランダムな形の布切れをつなぎ合わせてユニークなデザインが作られるクレイジーキルトのように、パートナーとの相互作用によって最初には誰も想像しなかった新たな事業や製品などが作られていく。

5.飛行機のパイロットの原則

飛行機のパイロットのように、状況を常に察知しながら、「いま・ここ」でコントロールすることに集中し続けることで望ましい結果を導こうとする。

不確実性の時代、未来を予測することは不可能に近い。

だが、誰もが学習可能な「エフェクチュエーション」という思考法によって、常に対処できるし望ましい結果に向かうことができるというのは勇気が出る。

ぜひもっと広く知られてほしい思考法だ。