住居を構え、食べ物もなんでも溜め込む(所有する)ことができるようになったのです。

最初は共同で畑を所有していましたが、本来の“ベター”好きなヒトの性質から、より多く食べ物を溜め込むヒトも出てきます。溜め込んだほうが安心で、死からの距離が遠ざかり「幸せ」だからです。

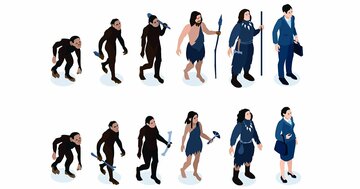

農耕と定住で暮らしは安定したが

格差と孤独も始まってしまった

結果、持つ者と持たない者、今でいうところの「貧富の差」が生じます。

普段の平和なときはキリギリス的な生き方でもいいのですが、天災や悪天候が続くとより多く溜め込んだ「アリ的」なヒトが有利になります。あまり溜め込んでいない「キリギリス的」なヒトは、「アリ的」な持っているヒトから借りたりします。

これが貧富の差をさらに拡大し、やがて逆転不可能なレベルまで差が開くと、階級制度に進展します。

加えて農耕では、狩猟のような集団行動が減ります。みんなで力を合わせてマンモスを倒して山分けにするようなことも、お互い情報を共有することも少なくなり、関係が希薄になってきます。

食料を溜め込んだ裕福なヒトは「死からの距離」が大きくなるので、「幸せ」ということになります。だったらみんなで溜め込んで裕福になろうとすればいいですね。そして世界一裕福なヒトが世界で一番幸せということになります。

実はそんなに単純ではないことは、ご存じの通りです。このことは「幸せ」は「死からの距離が保てている状態」という定義でも考えるとよくわかります。

当時、分け前が多いことは、コミュニティに対する貢献度が高かったことの証です。つまり、みんなの「幸せ」に貢献したのです。

ですから「自分はこれだけ稼いだ、すごいだろう」と見せびらかすことは、問題はありません。承認欲求も然りです。

その人の働きがみんなに還元されているのですから感謝され褒められて当然だし、自慢するのもOKです。

自慢は本来、自慢する本人も、それを聞く周りの人も「幸せ」を感じ、共感できる「遺伝子に刻まれた行為」なのです。