妬まれた「アリ」は

階級という壁を発明した

ところが、移動・狩猟・採集時代が定住・農耕時代に移行しコミュニティが弱くなると、全体のための貢献度で収入が決まるわけではなくなります。

そのため、裕福なことは特に尊敬に値する対象とはならず、極端な言い方をすれば「うまいことやって儲けただけのヒト」なのかもしれません。

中には本当にヒトの役に立つことで裕福になった人もいると思います。また真面目にこつこつと蓄えたヒトもいるでしょうが、現状では「ただうまいことをやったタイプ」が相当数いると思います。

そのような場合でも、自慢はしたくなります。ただ本人の意図とは裏腹に、褒められることも尊敬されることもなく、ただ妬まれる対象になります。

また資源などが限られているような環境では、誰かに物が集中することは他の人の物が減ることを意味します。

結果、溜め込んだものが盗まれるかもしれませんし、下手すれば殺されて強奪されるかもしれません。これらの恐怖は、明らかに裕福なヒトの死との距離を縮めます。

つまり、集団のメンバーからの尊敬がなく裕福になった人は、逆に「幸せ」が減ってしまう可能性があるのです。

そこで考え出されたのが、階級制度です。簡単に言えば「私とあなたはそもそも身分が違うので比べるな」みたいなことです。つまり、比較される集団を分けてしまうわけです。

これもやがてはヨーロッパを中心に「革命」によってひっくり返され、王族や支配階級のヒトが市民に殺されて、多くの国で階級制度がなくなりました。

評価される場が減っていき

「みんなのため」が損になった

現在は社会のルールである法律により、財産が守られるようになっています。これは一見良さそうですが、財産を持っていない人にとっては、あまり関係はないのかもしれません。それで、一部で共産主義的な考えも出てきたわけです。

これにもいくつか問題があり、たとえば分け前の差が小さくなると、モチベーションが減少して、やる気がなくなり「幸せ」感が減少するという欠点もあります。

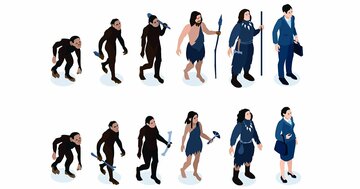

このように農耕の始まりによる定住化は、単に移動をやめただけではなく、「財産」という副産物を誕生させ、さらには格差を生み出しました。