そして進化の過程で獲得したコミュニティを重視し、その中で生き残るように最適化された遺伝子と矛盾を生じ始めました。

つまりコミュニティが希薄になり、全体に対する貢献などがあまり評価されなくなり、利他的な精神が空回りし始めたのです。コミュニティの中でうまくやっていれば、「幸せ」は確保できたのに、その物差しを失ってしまったのです。

コミュニティ重視の価値観からの脱却は、結構大変です。

極端なことを言えば、自分大好きで、自分にとって都合のいいことをやればそれでいいということになってきます。みんなのためとか、そんなめんどうくさいことはやってもしょうがないという、これまでとは真逆の価値観です。

また、ヒトがこれまで好んでやってきた自分の業績のアピール、いわゆる自慢話は、コミュニティの貢献度とは関係なくなってしまうので、こちらも真逆に「自分だけうまいことやりやがって」とネガティブに受け止められ、周りからは妬まれ嫌われるだけかもしれません。

投資やビジネスで成功しても

孤独だと死を強く感じる

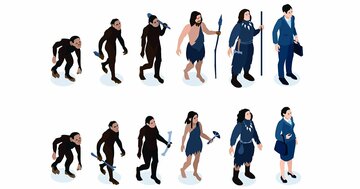

人類の歴史で最適化されたコミュニティを第一に考えた精神構造は、集団での生活、助け合い、じゃれあい、仲間意識や周りからの評価に対して「幸せ」を感じるように、つまり死からの距離を感じるように、遺伝的に最適化されています。

逆に、1人で生活し、ヒトとの関係も薄く、評価もされないような、特に都市部での生活者は、コンビニやファストフード、ネットカフェなどを利用してとりあえず生活はできても、孤独であり、「幸せ」感は薄くなります。

また、投資やビジネスで成功しても状況はあまり変わらないでしょう。成功すればするほど、妬まれないように同じような立場のヒトとしか付き合えなくなり、孤独は増します。そして孤独や周りとの連帯感の欠如は、「幸せ」感を減らします。

つまり、死との距離が縮まったと感じるのです。そう感じるのも、遺伝子に刻まれているからです。遺伝子的には、孤独や孤立を良しとはしないのです。

精神以外の肉体も同様です。まずヒトは、700万年ほどは自分自身で毎日たくさん歩いて移動してきました。