浮き沈みする感情にどう向き合えばいい?

――浮き沈みする感情と、どう付き合っていけばいいんでしょうか。

さわ:大切なのは、「いま自分はこう感じているんだ」と、自分の内側に耳を傾けることです。少しずつ向き合っていくことで、つらい中でも立ち直る力が育まれます。

たとえば、「死にたい」「消えたい」といった感情が出てくると、そんなふうに思ってはいけないと押し殺してしまうかもしれませんが、そういった感情こそしっかり感じ取ってあげてほしいです。

――「死にたい」という気持ちがよぎることですら、よくないと思っているのかもしれませんね。

さわ:思うことと行動に移すかどうかは、また別の話です。まずは「そんなふうに感じているんだね」と、自分の気持ちに気づき、それを否定せずに受けとめてあげること。その繰り返しが、自分との関係を変えていくきっかけになると思います。

自分の感情を取り戻す「小さな一歩」

――「苦しいと感じることを許してあげる」ということですね。

さわ:はい。でも、それすら難しい人もいます。たとえば、虐待を受けたりして傷つく経験を重ねてきた方は、「感じないこと」で自分を守っている場合もあります。

診察の際に、そうした方は自分の感情をうまく表現できないことがあります。それもきちんと理由のある「心の防衛」なんです。

――自分を大切にするにはどうしたらいいでしょうか?

さわ:まずは、「自分の感覚に従う」ことを、小さなことから始めてみてください。

たとえば、会議中など座っていなければいけない場面で「トイレに行きたい」と思ったとき、それを素直に口にできるかどうか。それだけでも、自分を大切にする練習になるんです。

――ちょっと言いにくい場面でも、自分のために行動することが大事なんですね。

さわ:はい。自分の感覚を大事にするようになれたら、もう心の回復は始まっています。

無理に大きく変わる必要はありません。「大丈夫なふり」をやめて、自分の本音にそっと耳を傾けてみてください。その小さな一歩が、自分との関係を少しずつ変えていきます。

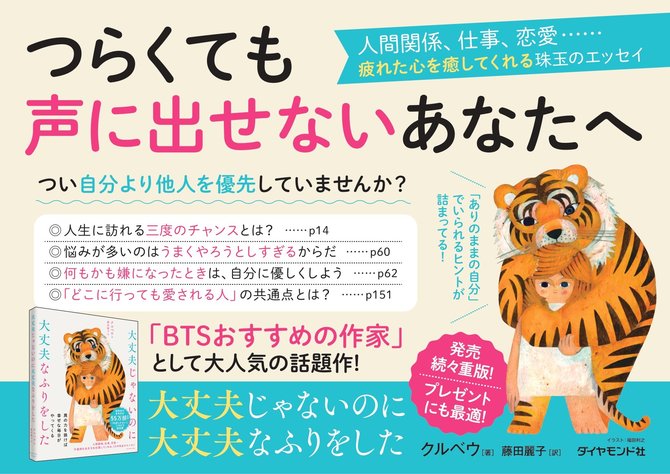

『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』に書かれている言葉が、ご自身の心と向き合うきっかけになればうれしいです。

(本稿は『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』に関する書き下ろし特別投稿です)

塩釜口こころクリニック(名古屋市)院長。児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師

1984年三重県生まれ。開業医の父と薬剤師の母のもとに育ち、南山中学校・高等学校女子部、藤田医科大学医学部卒業。勤務医時代はアルコール依存症など多くの患者と向き合う。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みをもつ親子の支えになりたい」と2021年に塩釜口こころクリニックを開業。開業直後から予約が殺到し、現在も月に約400人の親子を診察。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。患者やその保護者からは「同じ母親としての言葉に救われた」「子育てに希望が持てた」「先生に会うと安心する」「生きる勇気をもらえた」と涙を流す患者さんも多い。

YouTube「精神科医さわの幸せの処方箋」(登録者10万人超)、Voicyでの毎朝の音声配信も好評で、「子育てや生きるのがラクになった」と幅広い層に支持されている。

著書にベストセラー『子どもが本当に思っていること』『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(以上、日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。