【そりゃ勝てないわけだ…】個人投資家とトップファンドの「分析力」決定的違い

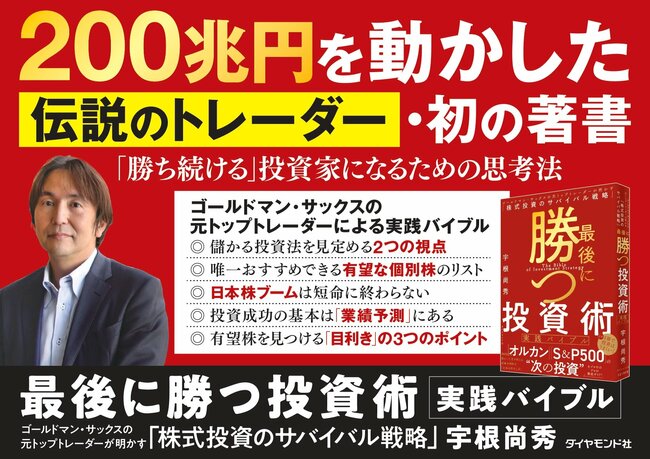

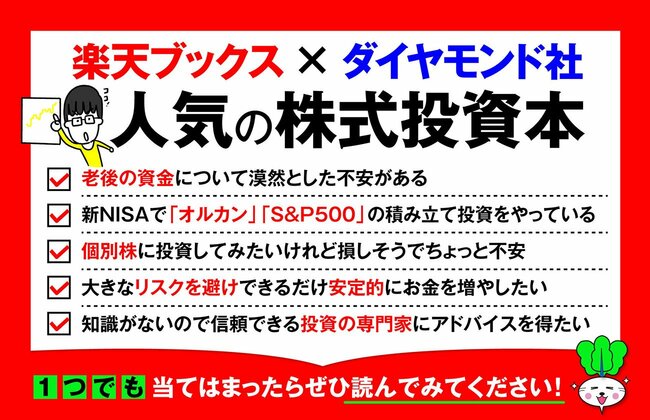

ベストセラーとなっている『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』の著者・kenmoさんと、新刊『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略」』の著者・宇根尚秀さんによる特別対談をお送りする。新NISA(少額投資非課税制度)で、大人気の「オルカン(eMAXIS Slim全世界株式<オール・カントリー>)」や「S&P500(米国株式)」に連動する投資信託を始めた多くの個人投資家に、次の一手となる個別株投資を指南。個人投資家とファンドマネージャーによる「ここでしか語れない話」を繰り広げる。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

【個人とチーム】

投資パフォーマンスを高める「集合知」の力

kenmo 私は会社組織として投資活動を行っている宇根さんとは違って、個人投資家として独立した立場で銘柄を選んで投資をしています。チームで投資を行うことの良い点、悪い点について、どのようにお考えですか。

宇根尚秀(以下、宇根) チームで上場株投資を行うことの最大の利点は、本音で腹を割って話し、お互いをコーチングできる点にあります。そうすることで見落としを指摘しあい、自省を促し、分析の精度を上げるという改善につなげやすくなると思っています。

投資の精度を高める

「PDCAサイクル」と「言語化」

宇根 私たちのチームの活動は、企業経営にも似ていて、パフォーマンスを改善するためのPDCAサイクルを常に回しています。例えば、毎朝15分ずつ時間をとってミーティングを行い、「こんな投資アイデアがあるんだけど、どう思う?」といった議論を交わします。

メンバーが持ってきたアイデアを否定することはほとんどありません。しかし、「なぜそう考えたのかを説明する(言語化する)」という作業と、それに対して「他のメンバーが質問をする」というプロセスを経ることで、「この視点が抜けていたな」「ここをちゃんと調べ直さなければ」といった宿題が明確になります。

自分一人だと「この銘柄に一点張りでポジションを取りたい」と凝り固まってしまうことがあっても、仲間から「こういうリスクもあるから、少し考え直したほうが良いのでは?」と意見をもらうことで、リスク管理の精度が上がります。このように、意見を揉み合うこと自体が、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回す上で非常に重要なのです。

世界のトップヘッジファンドに学ぶ

「プラットフォーム型」の強み

宇根 少し話が飛躍するかもしれませんが、世の中にはシタデルやミレニアム、ポイント72といった、驚異的なパフォーマンスを出し続けるヘッジファンドが存在します。彼らはほぼ毎月プラスのリターンを出し、年間で20%近い成績を叩き出すことも珍しくありません。

彼らの多くは「プラットフォーム型」と呼ばれる運用形態をとっています。これは、一人の天才的なファンドマネージャーに頼るのではなく、例えば100人ほどのポートフォリオ・マネージャー(PM)を抱え、それぞれに独立して取引をさせます。

一人ひとりのPMの成績には勝ち負けがあっても、全体としてポートフォリオを組むことで、安定して市場を上回るリターン(アルファ)を生み出す仕組みです。これは、人間一人ひとりをセンサーとして捉え、投資アイデアの「集合知」を活用するという考え方に基づいています。人間がAIや機械に勝ち続けるための一つの答えが、ここにあるのかもしれません。

私たちが目指す

「コラボレーション型」のチーム

宇根 そうしたトップファンドの事例も参考にしつつ、私たちのチームが目指しているのは、少し違ったアプローチです。私たちは「人を育てながら共に成長したい」という想いが強く、まだ自分たち自身も未成熟であるという認識を持っています。

だからこそ、お互いのポジションや投資アイデアをオープンに見せ合い、互いにコーチングし合う「コラボレーティブ(協業)なプラットフォーム」を志向しています。

初めから完璧にできる人はいません。コミュニティやチームで活動することで、お互いを高め合い、日々の投資の勝率を上げていくことができる。仕事とは何か、という原点に立ち返ったときにも、こうした協業体制は非常に好ましい形だと考えています。個人の投資家の方でもkenmoさんが主宰なさる「湘南株式勉強会」を始め、コミュニティを介して切磋琢磨していける環境が整いつつあるのでは、と想像しています。